|

Extraits du livre de Saül OREN-HORNFELD :

Comme un feu brûlant (Editions

l'Harmattan, coll. Mémoires du XXème siècle, mars 2000), présentés avec l'aimable autorisation de l'auteur. |

|

…Peu à peu, le système et son organisation se mettaient en place. Le rythme des ordonnances s'accélérait et marquait une aggravation constante de notre situation mais, pire encore, la conduite spontanée, l'attitude en quelque sorte naturelle des Allemands traduisaient la haine pure accumulée en dehors de tout ordre précis. Il y avait encore à cette époque des moments d'accalmie, on se réunissait, on reprenait même espoir. Un jour, un jeune nazi aux cheveux soignés qui était venu à Jaworzno frappa un Juif avec hargne. Je le vois encore arriver en voiture décapotable, se dirigeant vers la place du marché. A la vue d'un Juif qui passait là, tranquillement, il arrêta sa voiture, en sauta sportivement, se mit à hurler, à le gifler et à le frapper sauvagement. C'était le premier que je voyais mais cette pratique devint courante. Pourquoi avait-il fait cela? Comment comprendre ?

Au fur et à mesure que la violence exercée contre nous était couverte par la légalité, nous étions contraints de tricher pour survivre, en prenant des risques qui allaient croissant avec le temps. Le marché noir fleurissait. On vendait dans la rue du pain, de la saccharine, du savon. Yacov et moi vendions nos produits aux familles aisées. Nous avions même réussi à trouver des petits pains tout frais, que nous vendions à un groupe de jeunes gens d'Oswiecim qui avaient trouvé refuge chez nous. En fin de compte, cela devint trop dangereux et nous dûmes nous arrêter.

Les mesures discriminatoires se multipliaient : confiscation des marchandises et fermeture des magasins, obligation de porter l'étoile jaune, interdiction de sortir après huit heures du soir, d'habiter certaines rues, de quitter la ville. Nous nous sommes ainsi retrouvés dans un ghetto, qui n'était pas fermé, mais dont il devenait dangereux de sortir.

Les Allemands réduisaient également la liberté des Polonais et leurs moyens de subsistance. Cependant, il n'y avait aucune comparaison entre leur situation et la nôtre. Alors que les boutiques juives étaient fermées, certaines appartenant à des Polonais florissaient.

C'est lors d'une veille de Shabbat que le bruit courut selon lequel les synagogues allaient être détruites. Mon père m'envoya à la grande synagogue pour essayer de sauver des rouleaux de la Tora mais, en m'en approchant, j'entendis les pas des SS et je m'enfuis. A peine de retour à la maison, nous entendîmes de fortes détonations. Le lendemain, de jeunes polonais sont venus parachever la besogne des Allemands. Ils ont pénétré en masse dans la synagogue pour piller, déchirer les livres de prière, renverser ce qui était encore en place. Ensuite, ils se sont acharnés sur les livres saints dans la cour. Ces pages lues et relues par tant de jeunes étudiants, les livres de prières et tous nos livres aimés furent déchiquetés et piétinés. La fille de Yossel Lendnitzer tenta d'expliquer à ces enragés ce qu'il y avait de monstrueux dans leur geste et les implora d'arrêter ce saccage, mais cela ne servit à rien.

Notre synagogue fut également détruite.

Elle était le lieu sacré de mon enfance. Elle est devenue le palais

de mes rêves. Tantôt je la revois comme aux soirs de fête, tantôt,

après sa destruction, comme une blessure en moi. Les hommes sont assis

à leur place, ou prient, ou chantent, ou se lèvent aux moments solennels,

et une Présence est là, invisible mais certaine.

|

Les choses se sont déroulées autrement que je ne le pensais et j'ai vite compris mon erreur, mais je ne pouvais malheureusement plus rien pour la réparer.

Il y eut une certaine attente près d'un four crématoire et un bruit qui en émanait fit dire à l'un de notre groupe des Onze, Bernard Lemel, qu'on était en train d'attiser le feu pour nous. Notre grande surprise fut cependant d'avoir à échanger nos vêtements rayés contre nos vêtements civils du ghetto, soigneusement gardés à Auschwitz dans un dépôt. Escortés par deux SS, nous avons traversé la ville d'Auschwitz que je connaissais bien, en particulier le quartier juif complètement désert et la synagogue en ruines, dont les murs m'étaient apparus semblables au Mur des Lamentations de Jérusalem. A la gare, nous montâmes dans un train de voyageurs, occupant quelques banquettes à part, dans un compartiment rempli par ailleurs par des voyageurs allemands. On nous observait avec quelque curiosité, sans plus. Nous sommes arrivés à Berlin, où nous avons pris le métro, marché dans les rues, vu des camions chargés de légumes et de fruits qui nous ont fait rêver.

Puis, nous reprîmes le train jusqu'à la station d'Oranienbourg, située à une trentaine de kilomètres de Berlin, et aboutîmes au camp de concentration de Sachsenhausen. Au cours de ce voyage incroyable, nous avons entrevu des images d'un monde libre, normal, des enfants qui jouaient, des femmes veillant sur eux, des vieillards qui se promenaient près de leurs maisons, des forêts et des champs, des villes et des villages, une vie dont la trame était faite des gestes merveilleux et paisibles de tous les jours. Ce monde nous parut alors inaccessible à jamais.

Au bout de sept semaines, l'officier de la Wehrmacht, qui nous avait sélectionnés à la rampe d'Auschwitz, nous rendit visite. Il se présenta comme étant le docteur Dohmen et nous expliqua qu'il allait pratiquer sur nous des expériences médicales. Avant de s'asseoir, il fit un geste qui se voulait symbolique : il enleva son ceinturon avec son pistolet et les remit aux mains de Hirsch, voulant ainsi nous marquer sa confiance pour que nous la lui accordions à notre tour. Il tâcherait, nous avait-il dit, de ne rien faire qui puisse causer des dommages graves à notre santé.

Nous savions enfin que nous étions désignés pour servir de cobayes. Cependant, dès cette rencontre, le docteur Dohmen, tout en jouissant d'un certain crédit auprès de nous, devint une énigme : qui était-il, derrière son apparence bonhomme, cet officier de la Wehrmacht qui avait l'entière confiance des chefs SS, au point qu'ils l'avaient laissé assister à l'arrivée des Juifs des ghettos destinés à être acheminés vers la chambre à gaz, ce médecin, dont la présence en ce lieu fut tolérée, bien qu'il ait été le spectateur de la brutalité des SS, de la séparation des familles et de tant de souffrances sur des milliers de visages à la rampe d'Auschwitz ? Ce chercheur, à qui les hautes autorités de l'Etat avaient confié la tâche de mener à bien des expériences médicales vitales, nous épargnerait-il, comme son regard semblait nous le faire espérer ? C'était le mystère.

Ses expériences avaient aussitôt commencé. L'infirmier Max Geisler était placé directement sous les ordres du docteur Baumkötter pour les exécuter selon les directives du docteur Dohmen. Cela a débuté par un examen médical approfondi de chacun, avec plusieurs radios de face et de dos de la région du foie. Puis on nous a soumis aux expériences. Elles consistaient, en général, à nous injecter des liquides et à prélever du sang. Les liquides injectés étaient codés; les examens de sang, leur objet, les résultats obtenus, tout cela était tenu dans le plus grand secret, de manière à ne pas laisser soupçonner la nature de ces expériences.

L'entraide

|

Cependant, ce camp était moins inhumain qu'Auschwitz. L'ambiance de cruauté qui régnait dans les camps de concentration d'Auschwitz I, de Birkenau et de leurs succursales était due aux chambres à gaz et aux fours crématoires de Birkenau. Sachsenhausen, par contre, était un camp de concentration sans rapport avec une extermination à grande échelle, et de ce fait le climat y était autre. La conséquence de cette ambiance différente était une plus grande générosité et une entraide plus forte parmi les déportés. Il y avait en effet dans ce camp des personnes de haute valeur morale, des idéalistes tels que communistes allemands, des hommes profondément religieux des opposants allemands au régime nazi, et des résistants de toutes les nationalités, parmi lesquels de hautes personnalités religieuses, politiques, littéraires et artistiques. Toutes ces personnes faisaient de leur mieux pour soulager les misères autour d'elles. C'était cette aide désintéressée pour l'homme souffrant et l'inconnu misérable qui créait des chances de survie là où l'extermination était la loi. L'enfer était parcouru par des souffles chauds d'humanité vraie, la survie était due au miracle de la bonté. Tous les rescapés peuvent en témoigner.

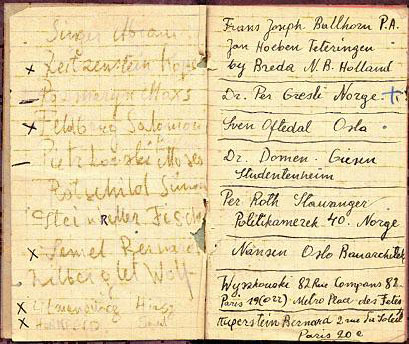

A l'intérieur de l'hôpital notamment, un groupe admirable de médecins et d'infirmiers déportés s'était formé en vue d'aider, de soigner, de soutenir les malades du mieux qu'ils le pouvaient. Certains médecins et infirmiers travaillaient jour et nuit, tels les médecins norvégiens Per Gresli et Sven Oftedal, le médecin belge Albert Delaunois, le chirurgien français Emile Coudert et d'autres ; et parmi les infirmiers: le Norvégien Per Roth, le Polonais Witold Zegarski et l'Allemand Max Geisler entre autres.

Les Norvégiens nous étaient particulièrement proches. L'infirmier Per Roth de Stavanger nous témoigna de la sympathie dès notre arrivée. Il devint notre ami et notre protecteur, et nous prodiguait un mot d'encouragement, un peu de nourriture, plaisantait souvent. C'est lui qui consolait le plus jeune d'entre nous, le petit Wolf, en lui racontant des contes d'Andersen.

Les Norvégiens, les Danois et les Hollandais, que les Allemands considéraient comme étant de race germanique et auxquels ils permettaient donc de recevoir des colis de la Croix-Rouge, en partageaient le maigre contenu avec les moins favorisés. Celui-ci leur parvenait après être passé entre plusieurs mains, qui en avaient prélevé leur quote-part.

Kaspar Fronim nous expliqua comment, après la distribution d'un tonneau de soupe, il arrivait presque toujours à disposer de quelques litres de liquide pour les répartir entre certains malades, qui avaient le besoin pressant d'un supplément de nourriture. Eh bien ! A force de manier sa louche, il était arrivé à un tel degré de dextérité, qu'il lui suffisait de l'incliner d'un angle imperceptible pour qu'elle ne se remplisse pas tout à fait, lui permettant de constituer une petite obole qui, multipliée par un grand nombre, représentait le remède contre la mort inévitable. Il distribuait ce minimum de soupe qui maintenait à peine la vie, alors qu'il n'avait qu'un seul rêve : donner à volonté, largement, à satiété. Il était bon, il voulait réparer, secourir. Il avait choisi de distribuer la soupe aux malades, ainsi il les réconfortait d'un mot, d'un geste, d'un sourire, d'une louche supplémentaire de soupe. Il était le juste, le pur, qui souffrait pour son idéal, qui ne connaissait que l'amour des hommes. Honneur et reconnaissance à tous ces héros silencieux de Sachsenhausen !

|

En 1988, alors que nous habitions déjà à Jérusalem, une amie m'a demandé de parler de mon vécu pendant la Shoah devant un séminaire réuni à Yad-Vashem. Jusque-là, j'avais très peu parlé de ce passé en public. Rarement, il m'arrivait de rappeler en famille ou à un ami quelque fait isolé de la Shoah. Cette dernière demeurait pour moi taboue et comme indicible. Ce fut la première fois au cours de ce séminaire que je dus formuler en un discours cohérent ce qui en moi était chaos, amas de ruines. Il y avait des moments où ma voix s'étranglait, ou bien j'avais des larmes aux yeux et je n'arrivais pas à parler. C'était comme un robinet resté longtemps fermé, qui ne laisse passer qu'un mince filet d'eau au début, mais dont le débit augmente peu à peu. Une fois mes émotions surmontées, mes souvenirs se précipitaient et coulaient avec force. Je compris après qu'il était de mon devoir de témoigner. Depuis ce jour, je "raconte" à des groupes de jeunes ou d'adultes visitant Yad-Vashem et aux jeunes dans les écoles.

A la fin de mon récit, je fais remarquer que puisque la Shoah réalisait l'immoralité absolue, elle prouve l'importance des valeurs morales pour la sauvegarde de la vie.

Je dis aussi que même dans les situations les plus difficiles, on ne doit jamais cesser de lutter et d'espérer, car l'homme peut trouver en lui des forces et des moyens insoupçonnés tant qu'il a la foi et l'espoir.

|