Albert Neher, né à Langensoultzbach (Bas-Rhin) en 1879, évoque un épisode auquel fut mêlé son père Auscher dans son village natal, au début de la guerre de 1870.

Notre groupe

fit halte à la "petite Cascade". C'était l'heure

de Minha, et le vieil Auscher récita l'office à haute voix.

Après la prière, nous décidâmes de nous reposer pendant

une demi-heure avant de reprendre notre marche.

Ce repos nous fit du bien. Nous étions en route depuis l'aube, pour atteindre Langensoultzbach, un village perdu dans la campagne d'Alsace, où le dernier Office Divin devait se dérouler dans la Synagogue; celle-ci allait êtreensuitefermée défînitivement et démolie, dès les jours suivants, d'abord parce que, de toute manière, elle menaçait ruine, ensuite parce que son nouveau propriétaire, un Chrétien, avait besoin de l'emplacement pour agrandir sa grange. Nous tous, qui avions rendu possible ce dernier Office, nous étions originaires de Langensoultzbach, où avaient demeuré nos parents ou nos grands-parents. Notre conversation eut, bien sûr, pour objet le bon vieux temps que nous avions passé dans ce village blotti dans les forêts. Seul, le vieil Auscher restait assis en silence, se contentant des bouffées de fumée qu'il tirait lentement de sa pipe.

"Vous êtes tellement silencieux, Auscher, et pourtant c'est vous certainement

qui, de nous tous, avez demeuré le plus longtemps à Langensoultzbach."

Auscher acquiesça d'un hochement de tête.

"Plus de quarante ans. Et j'y ai vécu des journées de bonheur et des

journées de douleur. Mais je n'aimerais plus y habiter maintenant.

Le village s'est transformé. Il n'a plus son visage d'antan.

Les paysans ferment portes et portails et lancent des regards méfiants

de derrière leurs fenêtres. Chez nous les Juifs, les portes

étaient grandes ouvertes. Le soir, on se réunissait sur la petite

place. Les femmes, assises sur les bancs, travaillaient à un ouvrage,

et les enfants jouaient dans la rue. Avec les Juifs, la vie s'en est allée,

elle aussi. Non, je ne voudrais plus y habiter."

"Vous avez tout à fait raison" dit Herzel, le marchand ambulant. Les paysans

de Langensoultzbach ne comptent pas parmi mes bons clients. Je me demande comment

ils s'entendaient autrefois avec les Juifs qui y vivaient en si grand nombre".

- Bien, dit Auscher, très bien même. Ils nous voyaient de près,

rien de notre vie ne leur était caché. Nous les aidions en cas de

besoin; ils nous le rendaient. Mais pour leurs enfants, nous ne sommes plus

que des étrangers. J'ai vu aujourd'hui le maire Philip, dont le père

était maire également et mon meilleur ami, - c'est à peine s'il

m'a salué.. Et pourtant, ma tante Coralie a sauvé la vie à son

père et à moi-même.

- Votre tante Coralie! N'était-elle pas sourde-muette?

- Si, elle était sourde-muette. Mais mes parents l'avaient placée

très jeune dans une école de sourds-muets, où elle avait appris

le langage par signes et en même temps le métier de couturière.

Elle était couturière àdomicile chez les Juifs et les Chrétiens

et c'était un très bon gagne-pain. Nous nous entendions parfaitement

avec elle. Elle était intelligente et avait un coeur d'or. Après la

mort de mes parents, elle est restée chez moi et nous a aidés à

élever tous nos enfants.

- Et comment vous a-t-elle sauvé la vie, Auscher ?

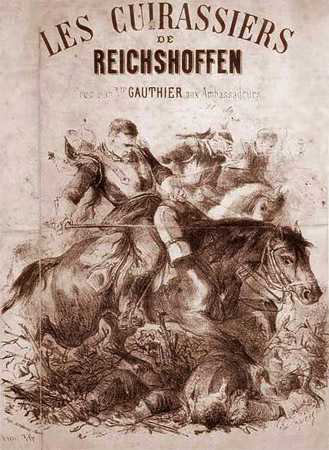

Couverture du livret de la chanson Les Cuirassiers de Reichshoffen, interprétée par Gauthier

"en hommage au courage malheureux" |

Vers quatre

heures de l‘après-midi, la porte de la cave tressaillit sous

les coups que lui assénaient du dehors de lourdes crosses de fusil.

"Holà les paysans, ouvrez, ouvrez sans tarder, entendîmes-nous crier furieusement

au-dehors. De l'eau, des vivres !"

Bien sûr,

j'ouvris aussitôt et me trouvai face-à-face à des soldats

bavarois, trempés de sueur et de sang, et brandissant sur moi leurs baïonnettes.

"De l'eau, du vin, du pain !"

Je leur donnai ce que j'avais sous la main, et je leur dis que dans la cave se trouvait

un nouveau-né auprès de sa maman qui venait d'accoucher.

En effet, ils

ne pénétrèrent pas dans la cave et se contentèrent de ce

que je leur apportai. Mais ils furent suivis par d'autres, puis d'autres

encore, qui vociféraient des menaces, exigeaient des vivres, et bientôt

il ne me resta plus rien à leur donner dans la maison.

Heureusement, des gradés arrivèrent sur les lieux et évacuèrent des maisons les soldats qui y avaient pénétré. Mais, en même temps, vinrent quelques officiers et le maire Philip. Ils me donnèrent l'ordre, et à tous les autres habitants du village, de sortir dans la rue, de recueillir les blessés et de les amener à l'Église, à l'École et à la Synagogue, où l'on avait installé des infirmeries de campagne et où quelques médecins militaires s'étaient déjà mis à leur triste besogne.

A la nuit tombante, nous avions recueilli et mis à l'abri presque tous les blessés, mais notre tâche n'en était pas terminée pour autant. Un capitaine nous rassembla sur la petite place, et nous divisa en groupes, chargés de nous mettre à la recherche des blessés qui pouvaient se trouver dans les environs du village, et de les ramener au village sur des brancards. Des infirmiers bavarois nous servaient de guides. Nous allions nous mettre en marche, lorsque soudain le capitaine cria vivement: "Halte! Je ne vois ici que des gens âgés. Dites-moi, Monsieur le Maire, où sont donc les jeunes gens du village?"

Nous nous jetâmes

des regards embarrassés. En effet, tous

nos jeunes brillaient par leur absence, et personne ne savait où

ils avaient bien pu disparaître.

"Holà,

je veux savoir où sont vos gars, sacrebleu, sinon...!"

Il était

rouge de colère et la lame de son sabre faisait des moulinets devant la

face du Maire.

Celui-ci restait

sans proférer une syllabe. Qu'aurait-il pu dire? Depuis quelques

jours, circulaient toutes sortes de rumeurs. On racontait que, dans la région

de Wissembourg, les Prussiens avaient arrêté et emmené tous

les jeunes gens, afin de se garantir contre les francs-tireurs. Nos gars s'étaient

promis de disparaître à temps, mais nous ne savions réellement

pas vers où ils avaient déguerpi.

"Je vous accorde un délai de cinq minutes pour ramener tous les gars entre 17 et

25 ans. S'ils ne se présentent

pas ici-même dans cinq minutes (il prit sa montre en main), je ferai fusiller

cinq d'entre vous en application des lois de la guerre."

Il fit un signe

à un adjudant et à ses gens, et en moins de rien, le maire Phillip,

moi-même, Borich le Schammes, le meunier et le tailleur Antonin, nous

étions les mains liées derrière le dos, sous bonne garde des

soldats.

"Mon Capitaine,

crié-je, ne tuez pas d'innocents. Nos gars avaient sûrement

peur d'être emmenés et ont pris la fuite."

"Je connais

la musique, dit le capitaine; là-bas ils sont embusqués dans les

bois et tireront sur nous. Je ne suis pas dupe. Il vous reste encore deux

minutes. Indiquez-nous les lieux où se cachent vos gars, ou alors..."

Jamais je n'oublierai ces deux minutes, dussé-je vivre cent ans. D... seul savait où étaient nos gars, peut-être déjà à Niederbronn, ou à Bitche, ou plus loin encore. Les soldats avaient allumé un énorme feu de camp, et les lueurs des flammes nous faisaient paraître encore plus éclaboussés de sang que nous ne l'étions déjà.

Les cinq minutes venaient de s'écouler. Le capitaine mit sa montre dans son gousset - lorsque soudain ma tante Coralie fit son apparition sur la place, se dirigea d'un pas tranquille et débonnaire vers moi et me saisit par le bras. Elle jeta un regard étonné sur mes menottes et me demanda, dans son langage, ce que cela signifiait. Je le lui expliquai rapidement autant que mes mains enchaînées me le permettaient, et la suppliai de ne pas en dire un mot à ma femme.

"Qui est

cette femme? cria le capitaine. Que veut-elle? Pourquoi ne parle-t-elle

pas?"

- C'est

ma tante, mon Capitaine. Elle est sourde-muette

- Tiens, tiens, sourde-muette! J'ai un frère qui

est, hélas, sourd-muet lui aussi."

Le capitaine

lui demanda de s'approcher et alla avec elle à l'écart.

En tremblant d'émotion, nous observâmes comment le capitaine

et ma tante s'entretenaient dans le langage des signes, comment ma

tante désigna quelques maisons, et comment soudain le capitaine

se mit à éclater d'un rire bruyant, en lui donnant d'amicales

tapes sur l'épaule.

Puis il s'adressa à l'adjudant: "Libérez ces paysans. Et ensuite allez perquisitionner dans tout le village, à grands coups de crosse dans les lits. Ces gaillards sont morts de peur et se sont tous enfouis dans les matelas et la paille. Faites-les Sortir de leurs trous, et qu'ils viennent aider à ensevelir les morts..."

Puis il serra amicalement la main de ma tante. Celle-ci me ramena alors à la maison et me donna du café et du pain pour anbeissen (pour rompre le jeûne). Je n'ai jamais pu savoir où elle avait caché pour moi ce morceau de pain. Je suis sûr qu'elle-même n'avait rien mangé encore. Quant à ma femme et à mon Isaac, le choc ne leur a, D... merci, causé aucun mal, et le 7 août, l'armée avait déjà quitté le village pour avancer plus loin.

|