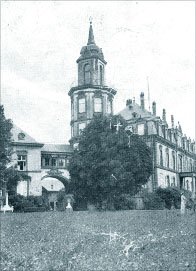

LE CHATEAU

un récit de Renée L. PIXYAN

(nom de plume de Renée LÉVY)

novembre 1999

|

Le château ? Oui, pourquoi pas ?!... Quel château ? Le - mien, pas celui de Kafka - celui de mes quatorze à vingt-quatre ans, le nôtre, immense dans son parc, rempli de senteurs, d'herbe coupée, de sapins, de fleurs et d'histoires d'un passé (pas le nôtre), celui étrange d'étrangers ; le château de Froeschwiller. Un rêve ? Non.

Un jour, le dernier comte de D. M. est venu voir mon père qui s'occupait d'immobilier. II voulait vendre rapidement un château entièrement meublé qu'il venait d'hériter en tant que dernier survivant, sans descendance, d'une vieille famille franco-germanique de haute noblesse.

C'était en 1924-25.

Le Comte avait été camérier du Tsar pendant la guerre de 1914-18. Bon vivant, il voulait finir ses jours au soleil, à Carthagène, et se débarrasser au plus vite de son château. A cette époque, la France avait Poincaré et son "franc -lourd". L'Alsace, province frontalière, riche mais instable, commençait à remuer pour son autonomie ; l'Allemagne était exsangue - environ un million de mark, une miche de pain ! - la Russie, encore plus bas que terre depuis sa révolution de 1917. Mon père et son associé ont trouvé une solution intéressante pour eux et pour le Comte qui ainsi pourrait vivre largement sans soucis.

A cette époque, les hommes d'affaires du monde entier ne pouvaient prévoir le grand "crash" financier de 1929 où tout devait basculer.

L'affaire se réalisa dans l'optimisme et le contentement de tous.

Le Comte quitta le château familial rempli d'objets précieux - meubles, tableaux, porcelaines, énorme bibliothèque -. II quitta en chantant un air de la "Fledermaus", la "Chauve-souris" : Glücklich ist wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist

"heureux celui qui oublie ce qui ne peut plus être changé".

Sur cette leçon de "choses de la vie", nous avons acquis un énorme, très beau château !

Mon père pourtant, avait le grand souci de revendre le plus vite possible un objet aussi rare que coûteux.

Entre temps, nous étions devenus châtelains sans l'avoir voulu ; en somme, "du provisoire"! Cependant, petit à petit, les week-ends et courtes vacances se faisaient agréables dans ce merveilleux cadre auquel le Comte semblait si peu attaché. Pour notre confort, en plus du château, nous avons trouvé l'ancien maître d'hôtel, sa femme et leur fille de seize ans, devenus gardiens, installés à l'entrée du parc dans un petit pavillon réservé à cet usage. Le maître d'hôtel impeccable, dressé par une feu vieille comtesse exigeante, se mettait au garde-à-vous dès qu'on lui adressait la parole. II faisait le service le plus discret. A table, aucun bruit d'assiettes, ni de couverts. Sa démarche était plus que silencieuse. Il devenait presque encombrant de prévenance. Il rayonnait au souvenir de l'honneur qu'il eut de servir Sa Majesté, l'Empereur Guillaume II d'Allemagne, venu en visite au château en mille neuf cent ... (je ne sais plus combien). Pourtant cette date "historique" avait été gravée sur une plaque en or, fixée au dossier d'un fauteuil gothique, raide, au bout de l'énorme table de salle à manger du même style. L'Empereur s'était assis dans ce fauteuil devenu sacré !

Quand mes amis venaient, ils courraient s'y asseoir en faisant les blagues les plus inconvenantes. Nous nous amusions énormément, amis, cousins, cousines de 14 à 18 ans, dans ce décor fabuleux pour nous, descendants de la "bonne bourgeoisie" d'une grande "petite ville".

|

Nous arrêtions nos folies amusantes pour continuer avec des jeux plus silencieux, ou pour aller dormir nous aussi.

Le lendemain matin, on se retrouvait au rez-de-chaussée de la tour, dans la salle-à-petit-déjeuner, ravissante, toute ronde, blanche et or, et y dévorions le bon pain paysan alsacien, avec le beurre de la ferme du château et les confitures préparées avec art par la femme du maître d'hôtel. Le "café au lait" alsacien, lui aussi, bien sûr était de rigueur.

Après cela, par beau temps, nous étions prêts à faire de grandes ballades à vélo ou à pied, ou du football fantaisie sur la vaste pelouse.

Par pluie, lecture, cartes, disques, etc. et visite des trois étages de la tour où se trouvait la bibliothèque avec d'intéressantes archives familiales dont le Comte à Carthagène n'avait que faire - heureux celui qui oublie....

Quant à nous, nous étions trop jeunes pour nous y attacher vraiment. D'autres amis, plus âgés et plus "intellectuels" - dont Sylvain qui vivait à Paris mais venait souvent voir ses parents dans la petite ville - étaient heureux de pouvoir peut-être faire des découvertes intéressantes.

Il vint un jour avec son ami Franz, un oculiste renommé de la petite ville, dont j'étais très éprise sans le connaître ; il était grand, mince, un visage sculpté net, intéressant. Il allait, la démarche raide, toujours en duffel-coat, cheveux au vent par n'importe quel temps. II descendait à heure fixe de son élégante Delage pour entrer chez un opticien de ses amis. C'est là qu'en sortant de mon collège, tout émue, je le voyais, comme sur une affiche, un acteur de cinéma pour lequel on se passionne. Heureuse fin d'enfance ! Cependant, Franz avait un défaut d'après la vox populi : "il est germanophile !". Horrible défaut à cette époque. Mais, disait Sylvain, "ce n'est pas exact". Il aimait, comme moi-même et comme Sylvain, la littérature allemande, fort belle, leur musique aussi, et cela n'avait rien à voir avec la politique. Je savais qu'il y avait chaque semaine une soirée de musique de chambre chez Franz qui vivait avec sa soeur, vieille fille peu souriante, dans une très belle maison, vieille aussi, au bord de la rivière qui traverse la ville en son milieu.

Ce héros de mon adolescence devait donc venir au château avec Sylvain ! Mon coeur battait fort et vite. Je regardais l'heure sans arrêt ; je sortais voir si une Delage ne se trouvait pas dans l'entrée du parc. Mes parents prenaient, comme chaque jour, le café avec une amie, sur le perron surélevé qui courrait tout au long de la façade du château et formait un rond-point abrité devant la salle à manger. Endroit très agréable, avec une vue superbe sur le parc et cette douce campagne en pente, qui laisse paraître le village sur son sommet.

Mon père, avec toujours son chapeau sur la tête, gros cigare entre les doigts, et le petit verre de cointreau ou de bénédictine à côté de sa tasse de café, jouait avec le chien, son ami ; les dames bavardaient.

Nerveuse, je tournais en rond, prenais le vélo et faisais des tours vers la grande grille, revenais, repartais, lorsque enfin le bruit d'une voiture, enfin la Delage, enfin... enfin les deux "messieurs" me saluaient gentiment. Sylvain mit tout le monde à l'aise, Franz, pourtant assez raide et guindé, alla, me suivant, saluer, en parfait homme du monde, mes parents et leur amie.

|

Les sentiments, les émotions, sont d'étranges apparitions, un "internet" difficile à décoder. Aujourd'hui, avec le "high tech", on ne sait pas plus ce qui se passe au fond d'un être. L'amour, sous, toutes ses formes, reste précieux et mystérieux tout au long du parcours. II faut se laisser porter sur ses ailes - jusqu'au bout - et dire "merci".

Revenant sur terre, j'avais quand même mes "petits flirts" qui s'appelaient Pierre, Jean ou Robi, avec lesquels on prenait les leçons de danse, qui nous apprenaient comment conduire leur nouvelle petite Citroën. On faisait des excursions dans les Vosges ou des promenades ensemble au parc ou bien, en hiver, on faisait de la luge sur celle, très longue, de Jacqui, le blond flegmatique, beau garçon d'origine anglaise. Lui avait une "Amilcar", et aimait se montrer au volant côté Place d'Armes - centre ville - où la pâtisserie, réputée dans la province, faisait "salon plein" tous les jours.

La grande dame pâtissière connaissait son monde, ainsi que les secrets et ragots de châteaux en cercles civils ou militaires, laïques ou religieux - tout -. Elle les faisait connaître discrètement à ceux de ses clients qu'elle appréciait. Madame L., la grande dame pâtissière, forte et belle, avait sa cour qui dégustait autant ses "secrets" que ses exquis gâteaux et chocolats. Nous en emportions toujours pour les fins de semaine au château. Après les grandes randonnées à pied

à vélo, les exercices de tir, les parties de billard, on se jetait sur les gâteaux de Madame L. et on laissait les années passer.

Les années passent, plus vite que l'on ne pense - nos années passaient... - et, un beau jour, les amis, cousins, cousines, virent arriver celui qui devint mon mari, un jeune médecin pédiatre dont j'ai fait la connaissance au mariage de mon oncle Oscar, lui-même médecin, qui épousait une charmante jeune fille, amie de mon "futur". Cela faisait un de plus, et non des moindres, qui venait nous rejoindre souvent au château. Il s'entendait très bien avec mes cousins et amis qui donnèrent le "feu vert" pour notre mariage. Avec mes parents, nous allions fixer une date. Sans doute, le printemps 1930. La France était encore calme, la crise financière était à peine sensible en Europe. Mais les grosses fortunes avaient fui le pays. Le poids du château devenait plus lourd pour mon père. Le Comte à Carthagène allait très bien et profitait du soleil en abondance.

Vint 1930, et notre mariage en avril. Ce fut une très belle, très grande fête, familles et amis réunis. Puis un superbe voyage : trois semaines de printemps italien.

Au retour, nous passâmes quelques temps avec nos parents, et vint le grand départ pour un an à Paris où "mon mari" voulait perfectionner sa spécialité. Nous connaissions très peu Paris.

Ce fut le coup de foudre ! Paris !....

Pour débuter, encore des cousins et des amis de "chez "nous" dont Sylvain qui, lui aussi, s'était marié avec une belle parisienne, et nous invitait pour nous faire connaître d'autres Parisiens dont Paul, d'une extraordinaire intelligence, qui devint un familier très cher. Il y eut des jeunes collègues d'hôpital de différents pays, de Paris aussi bien sûr, et d'Alsace. Nous sortions beaucoup le soir, nous découvrions bien des milieux différents les uns des autres et, avec Paul, un milieu d'avant-garde, intéressant dans de nombreux domaines : littérature, art, architecture, musique, industrie et radio. Nous avons été reçus très amicalement par un puzzle de jeunes sympathiques. Nous étions passionnés par tout ce que nous voyions et apprenions dans la capitale !

|

Rapidement, Paris devint une drogue dont on se passait difficilement. Le Paris des années 30 avait un charme envoûtant. On y circulait encore facilement, les divers lieux de rendez-vous d'avant-garde étaient intimes, familiers. L'esprit y abondait, se chantait et se "disait". Nos amis nous conseillèrent de nous établir à Paris, et nous-mêmes penchions vers cette solution, au grand chagrin de nos familles.

Finalement, nous avons choisi, pour nous établir, un appartement dans le 16ème arrondissement, et mon mari, bon pédiatre, eut une clientèle qui s'agrandissait rapidement. Nous recevions beaucoup. C'était une nécessité pour un jeune spécialiste qui devait se faire connaître. Tous nos jeunes confrères amis faisaient de même et c'étaient des dîners et des soirées sans fin.

Nous allions pourtant aussi souvent que possible passer quelques jours "chez nous" en province - c'était notre détente.

Quelques "snobs" parisiens nous prenaient pour des "châtelains". Peut-être avaient-ils entendu par Sylvain ou Paul parler du château des "toubibs". C'est possible. Pour nous, un événement de première importance primait tout et nous réjouissait : l'attente d'un bébé. Nous étions fous de joie ! C'était le début de l'été 1933. Hélas, c'était aussi la sombre période de l'ascension d'Hitler en Allemagne. Les premiers réfugiés arrivaient à Paris. Nous parlions allemand et devenions très actifs dans le comité d'aide qui fut créé rapidement. Dans l'ensemble, ces réfugiés étaient des gens de grande qualité. Ils avaient compris que seule une fuite rapide pouvait les sauver du désastre nazi. Quelques-uns d'entre eux sont devenus de bons amis, et leurs enfants sont les amis des nôtres jusqu'aux arrières petits-enfants.

Nous avons vu de près, dès son début, la fatale marche de cette infâme dictature. Plus tard, durant la guerre de 39-45,nous aussi avons fui avec toute notre famille, matelas sur la voiture, pour ne pas tomber dans les mains meurtrières des nazis et de leurs collaborateurs français. Heureusement, le Général de Gaulle et les résistants ont sauvé l'honneur d'une partie de la France.

En attendant, (nous étions en 1933), le bébé, à ses tout débuts dans mon ventre, m'avait rendue fragile. Des nausées, des vomissements me fatiguaient, et... j'allai me reposer au château ! Là-bas, mes parents, les gardiens, le calme et le grand air me redonnèrent forces. Mon mari arriva pour les vacances et ce fut un bon mois en famille.

Le dernier été sous baldaquin au Château.

|

||||

|

||||

© A . S . I . J . A . |

||||