|

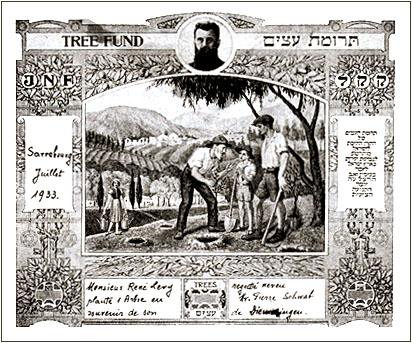

Dans les petites villes, pour autant que je m'en souvienne, certaines personnes remplissaient les boîtes bleues du "Kérèn Kayémeth-le-Israël". Cependant ces troncs de quête ne possédaient à nos yeux aucune signification idéologique véritable. Dans ma maison paternelle, il n'y avait jamais eu de boîtes bleues. On pouvait en trouver dans d'autres familles juives, qui étaient moins assimilées au milieu laïque dominant, et qui observaient les mitzvoth (commandements) plus scrupuleusement que nous.

Chaque année, garçons et filles, nous étions dépêchés à travers les rues de Bischwiller par le rabbin Lehmann -qui, soit dit en passant, était très antisioniste- pour vider ces boîtes bleues au domicile de leurs possesseurs. Cela se faisait d'habitude à Pourim, en l'honneur de la reine Esther et du loyal Mardochée. Nous allions par groupes de deux ou trois, de maison en maison, razzier en grande cérémonie les tirelires du "Fonds de Développement pour Israël". Pour notre peine, on nous offrait partout des beignets de Pourim, ces minuscules boules dorées et croustillantes, enneigées de sucre en poudre. La vie de la plupart des familles était pittoresque. Pour moi, c'était l'occasion de jeter un coup d'oeil à l'intérieur de chacun de ces foyers juifs où l'on vivait encore au rythme des temps anciens. je me souviens de l'un d'entre eux avec une affection toute particulière. A cette époque, j'appelais "tante" toutes les vieilles dames de Bischwiller, surtout les matrones juives. Tante Hermance n'était ni très propre ni très ordonnée. Au dire des mauvaises langues, il y avait toujours du fouillis dans sa maison, ce qui la rendait scandaleusement célèbre dans toute la ville. Je me rappelle à quel point j'étais fasciné lorsqu'elle tirait soudain un énorme panier à linge plein de beignets - des Pourim- Kichlich - de dessous son lit de vieille veuve, en faisant voler au passage des troupeaux de moutons frisés, tissés dans la poussière épaisse...

A Strasbourg, la capitale de la province, je suis persuadé que les choses se passaient autrement, car les Juifs y étaient plus policés. Ce n'étaient pas des villageois ; il y avait des groupes d'intellectuels sionistes très actifs, et des cercles antisionistes qui l'étaient encore davantage. A l'époque, ces derniers prédominaient dans la bonne société. Depuis le grand rabbin, les parnassim (responsables élus de la communauté), jusqu'aux membres du consistoire, les personnalités éminentes de la société n'étaient certainement pas sionistes.

Tel se voulait alors le judaïsme français. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, et même après, mes congénères avaient été les plus lents, les plus hésitants, à reconnaître la réalité historique de la nation juive à l'époque moderne. Les Juifs français rivalisaient entre eux dans leur zèle assimilateur. Naturellement, face à un tel effort pour se fondre dans la nation française, le sionisme plaçait la synagogue officielle en porte à faux. Il risquait de faire échec au processus de francisation, et de déclencher un dernier sursaut d'identité juive chez ces pâles et lointains enfants de Jacob. Il y avait du rishèss (antisémitisme) rappelaient-ils ; toute velléité d'autonomie judaïque ne ferait que l'aviver. Derrière cette volonté fatale de s'illusionner se dissimulaient un manque de confiance élémentaire en soi, une absence de respect devant l'héritage spirituel d'Israël et une faiblesse de caractère congénitale.

L'hitlérisme allait, plus tard, balayer comme un fétu de paille cette élite bourgeoise décadente et timorée. Entre-temps, sa façon de penser prévalait dans la communauté parisienne, et aussi parmi les Juifs alsaciens. Sans l'ombre d'un doute, ces Juifs qui, comme les membres de ma famille, avaient vécu en Alsace pendant dix générations au moins, dont trois siècles sous domination française, se croyaient tout à fait intégrés et confortablement assimilés, malgré l'affaire Dreyfus ; la plupart d'entre eux le demeurèrent même après le règne hitlérien. les leçons contradictoires de l'histoire s'oublient et s'apprennent avec une égale difficulté...

Pourtant, malgré la stérilité intellectuelle et le vide spirituel du judaïsme dans la petite ville où j'ai grandi, je lisais avidement la Bible. En traduction française naturellement. Je fus également attiré par certains aspects de la mystique juive et du rituel ancestral. La période hitlérienne me réveilla complètement. Je lus Graetz, Dubnov, l'histoire biblique - tout ce qui me tombait sous la main. Quand j'avais dix-sept ans, l'empire de Hitler, c'était pour moi la porte à côté, le Rhin coulait à huit kilomètres de chez nous ! Nous n'avions qu'à ouvrir la radio de Stuttgart, et nous pouvions entendre les émissions allemandes, la voix enrouée du Führer hurlant dans nos maisons. Les insultes, les moqueries et la haine se déversaient sur les Juifs d'Europe occidentale. Cela me fit prendre conscience, plus que tout autre chose, du destin terrible d'Israël dans l'histoire. Puis les réfugiés juifs affluèrent d'Allemagne. Nous les vîmes de nos propres yeux. Arrivés dans nos villes et nos villages, chassés, ruinés, dépouillés de tout, nous entendîmes ce qu'ils racontaient. Il fallait être sourd et aveugle ou se cacher la tête dans le sable, comme l'autruche, pour ne pas comprendre, ne rien savoir. Beaucoup de nos compatriotes juifs se comportaient ainsi. Leur attitude s'expliquait, en un sens. Tous ces récits étaient trop pénibles à écouter !

Cela se passait pendant mes années de jeunesse, alors que j'étais extrêmement réceptif. En 1940, à dix-neuf ans, quand j'arrivai à Toulouse, après la défaite et l'exode, j'entrai rapidement en contact avec les étudiants juifs du sud de la France. Je rencontrai des groupes formés de travailles, d'intellectuels, de journalistes, de poètes, de médecins, de chimistes, d'artisans juifs. C'est alors que je me rendis compte de ce que signifiait l'histoire et le destin juifs. Je vécus presque trois ans à Toulouse, et je m'engageai activement dans la création de l'A.J. ("Armée juive"), une organisation de la résistance antinazie d'orientation sioniste. C'est là que mon éducation fut achevée. A partir de ce moment-là, je commençait réellement à m'identifier, non seulement à la foi, à la pensée à la conception de la vie et au passé juifs, mais aussi au présent menacé et à l'avenir apparemment sans espoir des Juifs.

Je venais d'un milieu miné par l'assimilation, tout à fait dépourvu de valeurs intellectuelles juives. Autrefois, à la bas, avait existé en Alsace un judaïsme populaire authentique. Je ne connais aucune région de l'Europe occidentale, où l'ancienne population juive autochtone ait été si profondément enracinée dans le sol diasporique depuis plus de mille ans. Après 1800, ils étaient devenus pour la plupart des 'am-haaretz (ignorants), parce qu'il n'y avait plus de culture, plus d'éducation juive. Ne restait que le dialecte judéo-alsacien, la cuisine campagnarde traditionnelle et des coutumes populaires, des comportements plus qu'un mode de pensée. Tout cela n'était guère satisfaisant pour un jeune esprit. Puis la seconde guerre mondiale arrangea trop bien les choses, en m'arrachant dès dix-huit ans à ce monde de conte de fées.

Le judaïsme traditionnel constituait une sorte de Jérusalem en Alsace. Ce folklore nourrissait mes yeux, mes sens et mon coeur, mais ma pensée restait sur sa faim. Il fallait que je me charge moi-même de mon éducation. J'avais vaguement appris à déchiffrer l'hébreu pour passer l'épreuve de ma bar-mitzva (majorité religieuse), et je n'étais guère allé plus loin. Je lisais l'Histoire sainte, au collège, avec le rabbin de la petite ville, comme tous les autres garçons juifs. On m'avait même appris à mettre les phylactères, mais pourquoi les aurais-je noués à mon bras ? Ce rite n'avait aucun sens pour moi, à l'époque. Il me semblait irréel et artificiel. Je dus acquérir mes connaissances juives par de multiples lectures, en réfléchissant sur ce qui m'arrivait, en réintroduisant le sens du destin juif dans ma propre aventure.

Dimanche 15 novembre 1942 à Lisbonne. Je vis mes dernières heures en Europe, en pleine guerre mondiale. Sous le ciel gris d'Europe centrale, les cheminées des fours crématoires ne cessent de fumer. Là-bas, déjà, il neige sur le monde. les flocons, en tombant, se mêlent à la cendre. Longue attente sur les quais glacés, dans la brume au crépuscule. Embarquement à six heures du soir. Agitation, cris, départ soudain. Debout contre le bastingage du Serpa Pinto, vieux rafiot pourri de la Compagnie coloniale de Navigation portugaise, derrière un rideau de pluie fine, je vois reculer peu à peu la ville qui brille de toutes ses lumières allumées sur les collines obscures. Lentement se brouillent les contours, se fondent les lignes qui séparent le ciel de la terre inhospitalière. Je prends congé de ma vie entière en ce moment quelconque, comme le font peut-être aussi les mourants sur leur lit d'agonie. L'exil, serait-ce avant tout la découverte de la banalité des instants vécus, de l'inimportance de chaque existence particulière - de la mienne par exemple, qui m'engouffre ce soir d'hiver battu de vent salé dans n'importe quel avenir ? Un peu plus tard, assis entre les câbles enroulés sur leurs tambours à la poupe du bâtiment, je scrute le ciel à travers cette nui de brouillard opaque où battent à peine quelques étoiles, cette nuit d'exil qui m'a été donnée -une de plus- pour la vie.

Il y a eu, ensuite, les longues années d'exil intérieur aux Etats-Unis, qui aidèrent à clarifier et cristalliser mes sentiments. Par de telles expériences, je revivais moi-même la destinée juive, et je la conceptualisais dans mes livres. C'est ainsi que j'acquis ma propre Weltanschauung, ce fut une conception juive de l'existence.

Extraits de : Le parfum et la cendre, Grasset 1984 - La maison des vivants, Ed. La nuée Bleue, Strabourg, 1996.

|