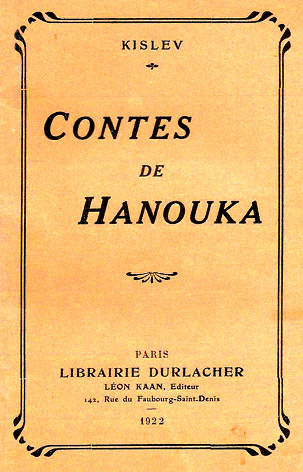

Ces contes, publiés en 1922 à la Librairie Durlacher, sous le pseudonyme de "KISLEV" ont été écrits en réalité par Fernand Lévy-Wogue, professeur agrégé de philosophie, chevalier de la Légion d'honneur. Il est né à Paris le 5 janvier 1867, décédé à Châteauroux le 1er janvier 1944, inhumé à Paris le 5 juin 1946. |

Le quartier du Marais, à Paris, fourmille d'anciens hôtels du dix-septième siècle, dont la solide construction a résisté aux bouleversements subis par la Capitale depuis 300 ans. C'est dans une de ces maisons, déchue de sa splendeur passée, qu'habitait le pauvre Élie Mayer. La cour de l'immeuble où il logeait, rue Elzévir, avait gardé ses proportions d'autrefois. Au fond, se dressait un vaste corps de logis percé de hautes fenêtres, de plain-pied avec une sorte de terrasse qui dominait une grille en fer forgé. Le centre de cette grille portait l'écu de la famille de Tréfonds. Sur les côtés s'étendaient deux groupes de bâtiments moins élevés ayant servi jadis de logement aux domestiques de l'hôtel. Quelques bornes reliées primitivement entre elles par des chaînes, dont subsistaient quelques anneaux, restaient encore debout ; plusieurs d'entre elles s'étaient affaissées ou s'étaient inclinées vers le sol ; d'autres étaient à moitié brisées. Un emballeur et un cardeur de matelas avaient posé leurs tréteaux sur les pavés légèrement défoncés de cette cour où avaient évolué jadis les grands carrosses des gentilshommes les plus qualifiés du royaume.

Lorsqu'on pénétrait à droite et à gauche du bâtiment central, on trouvait deux vestibules symétriques d'où partaient deux grands escaliers de pierre le long desquels régnait une rampe de fer à volutes ouvragées. Bien que les marches en fussent disjointes et creusées par endroits, l'ensemble avait encore grand air, et le fabricant d'appareils d'éclairage, qui occupait le premier étage, avait utilisé cet emplacement pour mettre en valeur de hauts lampadaires de bronze d'un effet assez imposant. Mais, dès que l'on dépassait le premier étage, l'escalier devenait obscur et presque impraticable. On ne trouvait plus qu'une rampe branlante, des marches de sapin encadrant des carreaux rouges défoncés. De longs corridors sombres donnaient accès à des portes basses. On avait depuis longtemps coupé en deux les étages supérieurs dans le sens de la hauteur, et, dans cet espace, on avait superposé des logements séparés les uns des autres par des cloisons de bois. Au bout d'un couloir, où l'on marchait à tâtons, s'ouvrait une sorte de palier éclairé par une fenêtre à guillotine. Un plomb béant faisait saillie dans un angle de la fenêtre et répandait sur cet étroit carré l'écœurante odeur des eaux ménagères.

C'est là que logeait Élie Mayer. C'était un personnage assez mystérieux et peu communicatif. On voisinait volontiers dans cette maison où les locataires étaient les uns sur les autres. Élie Mayer se contentait de dire bonjour en passant à ceux qu'il rencontrait, mais n'engageait pas avec eux de conversation. D'où venait-il ? Qu'avait-il fait jadis ? On l'ignorait; tout ce que l'on savait, c'est qu'il était juif, et qu'une maison de publicité de la place des Victoires l'employait à faire des écritures. Une sorte de dignité grave se dégageait de sa personne et maintenait les gens à distance. Ce n'est pas qu'il fût antipathique ; au contraire, ses grands yeux noirs avaient une expression de douceur très attirante, mais ce qui dominait dans son regard, c'était la tristesse. "Sûrement, se disaient entre elles les commères, cet homme a eu des malheurs ! Il a dû occuper une belle position." Sa mise était soignée et ses vêtements noirs, bien qu'ils fussent un peu défraîchis, étaient toujours d'une netteté irréprochable.

Deux jours par semaine, Élie Mayer n'allait pas à son travail : le dimanche, parce que l'Agence, où il était occupé, était fermée, et le samedi, parce qu'il allait au Temple. Bien que ses voisins, catholiques pour la plupart, fussent peu pratiquants, ils ne se scandalisaient pas de le voir observer sa religion. « Dame ! s'il croit ! c'est son affaire !" disaient les bonnes femmes de la maison. D'ailleurs, à son sujet, il n'y avait pas l'ombre d'antisémitisme. On le voyait triste, pas riche, travaillant au jour le jour. Les rares antisémites du logis réservaient leur haine à tous les autres juifs; à ceux qu'ils ne connaissaient pas personnellement, mais qu'ils se figuraient, d'après leurs journaux, vivant dans l'opulence et exploitant la misère du peuple. "Ceux-là ! leur affaire est claire, disaient-ils. Le jour où !..." Et généralement ils n'achevaient pas leur phrase.

Élie Mayer aurait continué à ignorer ses voisins, qui s'occupaient tant de sa personne, si, vers la fin de juillet, il n'avait eu à s'intéresser à un petit garçon dont les parents demeuraient porte à porte avec lui. C'était un samedi après-midi. Élie Mayer revenait du Temple, où il avait assisté à l'office de Min'ha. Au moment d'entrer dans son logement, il trouva sur le carré une femme accompagnée d'un enfant tout en larmes. Elle sonnait à la porte de son voisin et la porte ne s'ouvrait pas. "Il n'y a donc personne chez M. Ménager ?" demanda la femme en s'adressant à lui. Et comme il répondait d'un geste évasif et mettait la clef dans sa serrure, elle insista et lui confia qu'elle était la femme de service de l'école où fréquentait le jeune Paul Ménager. Il avait dérobé divers objets à un de ses camarades et, pour l'empêcher de se plaindre, l'avait roué de coups. Le directeur de l'école avait renvoyé le coupable à ses parents avec un billet d'avertissement sévère. 'Voulez-vous, dit la femme, garder ce gamin jusqu'à ce que ses parents reviennent ? et vous leur remettrez la lettre que voici. Je ne peux attendre davantage. C'est samedi soir; j'ai mes classes à balayer et mes escaliers à laver." Élie Mayer avait accepté de donner pour quelque temps l'hospitalité à Paul Ménager. Il offrit un siège au petit garçon et causa avec lui.

L'enfant était resté longtemps très réservé ; honteux, les yeux rouges, la figure salie par ses mains couvertes d'encre qui avaient cherché à essuyer ses larmes, il n'avait répondu que par monosyllabes aux questions de son voisin. Peu à peu cependant, enhardi par la grande bonté qui se dégageait de la personne de Mayer, il s'était laissé aller à parler avec plus d'abandon. Élie comprit bien vite que si l'enfant était fautif, l'incurie des parents n'était pas étrangère au développement de ses mauvais instincts. Le père était serrurier, la mère blanchisseuse ; Paul avait une sœur qu'il paraissait aimer beaucoup et qui aidait déjà sa mère. Mais le père et la mère buvaient plus que de raison, et les samedis où l'on payait la quinzaine se passaient rarement sans quelque éclat violent provoqué par l'ivresse. Les deux enfants assistaient terrifiés à ces scènes. A l'école, Paul Ménager, habitué à voir remplacer les arguments par des coups, cognait sur ses camarades pour le plus futile prétexte, et surtout lorsqu'il avait tort. Bien des fois on l'avait puni, on avait menacé de le renvoyer ; cette fois, en présence du petit vol qu'il avait commis, on s'était décidé à le faire reconduire à la maison.

Élie Mayer apaisa le chagrin de l'enfant, lui adressa quelques douces paroles mêlées de justes remontrances. Jamais on ne lui avait parlé de la sorte. A partir de ce moment, l'enfant prit plaisir à venir le voir. Élie l'installait près de la fenêtre et lui donnait des livres à lire. Le petit Paul s'amenda rapidement ; son maître, à l'école, remarqua le changement heureux qui s'était opéré dans son caractère et l'attribua à l'énergique décision prise par le Directeur.

L'été se passa : l'enfant alla aux classes de vacances ; puis octobre ramena une nouvelle année scolaire. Paul commençait à devenir un excellent élève. C'était un enfant très intelligent et même d'une grande précocité. Bien qu'il eût onze ans à peine, il était capable de s'intéresser à des lectures sérieuses, Il n'avait pourtant pas encore tout à. fait cet air franc qu'on aime à voir chez les petits garçons. Ses regards avaient encore quelque chose de sournois. Peut-être était-ce le souvenir de ses anciens méfaits et des coups qu'ils lui avaient valus ? Et cependant il passait maintenant des journées entières chez son voisin, non seulement le dimanche, mais même le jeudi quand Mayer était absent. Élie l'avait autorisé à prendre la clef chez la concierge et à venir lire dans sa chambre. Mayer s'était en effet intéressé à cet enfant. C'était une œuvre de régénération qu'il tentait.

Les amertumes de son existence n'avaient pas fait d'Élie Mayer un pessimiste. Fils d'un Alsacien ruiné par la Révolution, il avait tenté fortune en Amérique. Après y avoir fait un séjour d'une quinzaine d'années, il avait amassé de quoi vivre en France à son aise. Il s'était mis en route pour son pays natal. Marié, père de deux enfants, mais obligé de s'arrêter quelque temps à New-York pour régler certaines affaires, il avait fait partir sa famille avant lui. Il avait réalisé tout son avoir et l'avait confié à sa femme. Le bateau qui emportait les siens avait fait naufrage. Élie Mayer revint en France, ruiné et profondément malheureux. Trop fier pour solliciter l'appui de personne, il s'était résigné à d'infimes besognes, heureux de pouvoir gagner sa vie en utilisant sa connaissance de l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol. L'éducation de cet enfant se présentait à lui comme une tâche noble qui l'arrachait à la triste monotonie de son existence médiocre.

Souvent cependant il avait été découragé ; les mauvais penchants reparaissaient à chaque instant chez le petit Paul ; des influences physiologiques, sans doute, déchaînaient parfois ses instincts ; il s'échappait à lui-même; la raison n'avait pas chez lui l'énergie de résister à l'impulsion des désirs. Élie espérait triompher de ces difficultés à force de patience, en gagnant le cœur de l'enfant, en lui témoignant une grande confiance. Il lui parlait de ses voyages ; il lui montrait les objets curieux qu'il en avait rapportés, feuilletait avec lui des volumes illustrés et les lui commentait.

|

Depuis quelque temps, il venait moins souvent chez Élie Mayer : sa sœur était malade. Elle s'était refroidie en sortant du lavoir ; elle avait de la fièvre et gardait le lit. En revenant de la classe, Paul allait tenir compagnie à sa sœur. C'était une fillette de douze ans, déjà sérieuse, mais encore très enfant. On ne lui avait pas laissé le temps de jouer et elle aurait bien voulu s'amuser comme les compagnes de son âge. Paul avait trouvé dans la cour le catalogue d'un grand magasin. On approchait du Jour de l'an et chaque page de la brochure offrait à la tentation des enfants de merveilleuses images. Le frère et la sœur feuilletaient le petit livre : "Ah ! si j'avais ce ménage ! Et ce bébé ! Est-il joli ! Dire qu'il y a des riches qui ont tout cela à remuer à la pelle !"

"Quand je serai grand, lui répondit le petit Paul, je gagnerai beaucoup d'argent ; je t'achèterai tout ce que tu voudras... Si l'on pouvait en attendant !..", et sa pensée ne s'acheva pas. Ses sourcils se contractèrent, le regard prit une expression mauvaise, il serra les poings. La veille du 25 décembre, sa sœur lui dit : "Pas besoin de mettre des souliers dans la cheminée; Noël ne vient pas voir les pauvres gens !" Paul ne répliqua rien.

Dans l'après-midi - c'était un jeudi – il entra chez son voisin. Il allait prendre un livre de voyages dont il avait commencé la lecture. Il n'y avait rien dans le pauvre logis qui eût la moindre valeur. Paul le savait bien et c'est pour cela que Mayer le laissait pénétrer si librement dans sa chambre. Cependant, si par hasard cet homme avait quelque mystérieuse cachette où il tenait en réserve de l'argent pour les mauvais jours ! Un homme aussi rangé et aussi régulier que lui devait faire des économies. "Sûrement, avait dit une fois une commère devant le petit Paul, qu'il a un magot enfoui dans quelque coin !" Ah ! pensait-il, s'il pouvait mettre la main dessus ! Le père Mayer ne s'en apercevrait sans doute pas et sa sœur serait si contente d'avoir un cadeau de Noël.

Tout en se parlant ainsi à lui-même, Paul promenait ses regards autour de la chambre. Ses yeux s'arrêtèrent tout à coup sur la petite vitrine ordinairement occupée par l'ustensile de cuivre qui l'avait si souvent intrigué. La lampe de Hanouka n'était plus à sa place ! La fête de Hanouka coïncidait cette année-là avec la fête de Noël, et Élie Mayer avait posé la lampe sur un coin de sa cheminée avant de s'en aller à son travail. Paul ne l'avait pas remarquée ; elle s'était trouvée masquée par un vase et par un chandelier. "Voilà sa cachette !" se dit-il aussitôt, se souvenant que Mayer lui avait dit un jour qu'il ne donnerait pas cet objet pour tout au monde. "Il y aura mis de l'argent ce matin et il l'aura laissé là en partant."

Paul s'empara de la lampe et la plaça sur la table. Il eut bien quelques moments d'hésitation. Toutes les conversations qu'il avait eues avec Élie Mayer lui revinrent à la pensée; tous les récits moraux qu'il lui avait faits se présentèrent en un instant à son esprit : "C'est mal, ce que je vais faire", se dit-il, et, à plusieurs reprises, il détourna les yeux de la lampe brillante qui l'attirait; mais la tentation était trop forte pour cette âme encore débile. Ses mauvaises inclinations n'avaient pas été complètement abolies; les influences héréditaires, la suggestion des mauvais exemples exerçaient encore sur lui leur action pernicieuse. Il saisit la tablette de cuivre. Un petit tiroir y était suspendu. Le mouvement qu'il fit déplaça à l'intérieur un objet qui rendit un son métallique. "C'est là sûrement. qu'est le magot d' Élie Mayer !" se dit-il, et, de ses doigts tremblants, il fit glisser le tiroir dans les rainures en l'attirant à lui. Une paire de ciseaux à poignées en cuivre guilloché, dont l'une des branches formait une clef, tomba sur la table, en même temps qu'un parchemin jauni.

La feuille se déroula. C'était un certificat délivré au sieur David Mayer par le maréchal, comte de Tréfonds. Les termes en étaient si simples et si clairs, les caractères en étaient si nets, que Paul put lire aisément ce qui y était écrit. Le comte déclarait qu'obligé de fuir pendant la Révolution, il avait confié à David Mayer une cassette contenant tout son avoir, que celui-ci, ruiné par les assignats, avait perdu toute sa fortune personnelle, que sommé par des bandits de livrer ce dépôt, il s'était laissé maltraiter et blesser plutôt que de trahir la confiance du maréchal ; qu'à son retour en France, le comte avait retrouvé intactes les sommes qu'il avait laissées entre les mains du sieur Mayer. En foi de quoi, il avait rédigé le présent certificat, ajoutant qu'il n'avait, pu faire accepter à celui qu'il considérait comme son bienfaiteur, rien d'autre que la clef d'un aspect singulier qui ouvrait la précieuse cassette et que Mayer avait bien voulu garder à titre de souvenir.

Au verso, se trouvaient dix alinéas écrits en caractères serrés mais très lisibles, au milieu desquels se détachaient en grosses lettres rouges :

VIII. — Tu ne commettras pas de larcin.

X. — Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain.

Paul était comme fasciné par la vue du manuscrit. Ses regards ne pouvaient se détacher des lignes qu'il venait de parcourir ; en même temps, il semblait que cette feuille lui parlât ; il croyait entendre une voix répétera les phrases tracées sous ses yeux, et cette voix avait les inflexions douces et persuasives d'Élie Mayer... Le maître du logis entra à ce moment. Du premier coup d'œil, il comprit tout et s'avança vers l'enfant effaré. La première pensée de Paul avait été de fuir, tant il se sentait coupable, tant il redoutait les reproches de son voisin ! Mais Mayer le retint et, par quelques bonnes paroles, parvint à le rassurer. Il lui conta son histoire, celle de son père. Cet immeuble, dont il occupait les combles, c'était grâce à son père que les Tréfonds avaient pu le racheter au début du siècle. Depuis, la famille s'était éteinte ; l'hôtel avait été vendu. C'est un pur hasard qui avait conduit Mayer dans cette maison, lorsque, revenu en France, il cherchait un gîte à bon marché. Le culte dont il entourait la mémoire de son père se ravivait lorsqu'il parcourait des yeux cette antique demeure, Son unique trésor, c'était le souvenir d'honneur que son père lui avait légué. C'est là ce qui l'avait préservé des pires tentations; c'est là ce qui assurait la tranquillité de sa conscience.

L'enfant finit par lui avouer ce qui l'avait poussé à sa vilaine action. Après tout, l'affection qu'il avait pour sa sœur pouvait lui servir d'excuse. Élie Mayer prit Paul par la .main, le conduisit dans un bazar du quartier, et la petite malade eut la surprise, le lendemain matin, de trouver dans son soulier une poupée somptueusement habillée.

Élie Mayer alluma, ce soir-là, la première lumière de Hanouka. Il chanta plus joyeusement que de coutume l'hymne traditionnel. Et, pendant que le Moauz Sour Iechouosi sortait de ses lèvres, il songeait qu'il avait définitivement ramené au bien un enfant qui se perdait

|