|

|

|

Yves Kullmann (1915-2014). Fils de l'industriel et compositeur Alfred Kullmann, issu d'une famille typique de la bourgeoisie israélite alsacienne émigrée à Paris à la suite de la guerre de 1870, il fit toute sa carrière dans l'industrie textile. Sa famille et ses proches gardent de lui le souvenir d'un personnage cultivé et spirituel, aimant faire rire, raconter ses souvenirs de guerre et par-dessus tout faire partager sa grande passion, la musique. (Photos : archives familiales) |

||

La campagne de France

J'ai effectué mon service militaire d'octobre 1936 à octobre 1938. En mars 1939, je fus mobilisé comme tous ceux qui avaient fait leur service depuis moins d'un an, et me suis retrouvé avec d'autres à Sierck-les-Bains, près de la frontière luxembourgeoise.

L'attaque allemande est survenue le 10 mai 1940, avec une offensive en Belgique, en Hollande et en France. La guerre avait été calme jusque-là. Le 9 mai à 15h, je me trouvais en permissions à côté de Maubeuge, attendant le train pour Paris. Je comptais rendre visite à mes parents qui séjournaient à Molineuf, près de Blois, où ils louaient une jolie maison nommée "Le Paradis". J'y suis d'ailleurs retourné en 1948 ou 1949.

Vers 17h ou 18h, je suis arrivé chez mon oncle à Paris et ai couché chez lui. Je ne suis jamais rentré chez moi après la déclaration de guerre. Il ne s'était rien passé pendant six mois de guerre, mais à 7h, ce matin-là, nous sommes réveillés par des alarmes aériennes. Je dois rejoindre mon unité au plus vite. Je préviens mes parents par téléphone que je passerai les voir à 11h. Je les ai vus en vitesse, jusqu'à 12h, puis plus rien pendant cinq ans.

J'étais officier de liaison dans le 225e Régiment d'Artillerie Divisionnaire Automobile (RADA), partie de la 12e Division d'Infanterie Motorisée (DIM), une des divisions modernes de l'armée française (1). Une "Préparation Militaire Supérieure" (entraînements réguliers, maniement des armes, etc.) suivie à la suite de mes études à HEC, puis six mois d'exercices complémentaires pendant mon service militaire m'avaient permis d'occuper le rang d'officier subalterne. Cette circonstance m'a évité d'avoir à subir une captivité plus pénible que j'ai effectuée comme l'ont fait certains de mes proches.

J'ai donc pris le train pour Braine, près de Soissons. Mes camarades étaient déjà devant moi, mais des autos attendaient pour les rejoindre. Nous partîmes pour Gembloux, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Namur. Nous sommes restés là quatre ou cinq jours. Notre unité d'infanterie avait alors, paraît-il, quelques contacts avec les unités allemandes. Pour ma part je n'ai pas vu d'Allemands.

|

Notre division s'est défendue pendant une semaine, jusqu'au 3 juin 1940. La veille, un vol de Stukas avait bombardé le vieux fort de Bray-Dunes près duquel j'étais arrivé pour soigner une blessure bénigne (on couchait alors dans des trous dans le sable), et où l'état-major de la 12e DIM ainsi que l'infirmerie avaient pris leurs quartiers. Il y eut 200 ou 300 morts, dont le général Janssen commandant la division – un personnage connu – avec plusieurs officiers et le principal médecin. Un monument a été érigé après la guerre pour commémorer leur disparition.

Le lendemain, 3 juin, un nouvel ordre tombe : "Partez de nuit, embarquez au môle est". Sûrs d'embarquer, nous jetons nos sacs de couchages sur la route. Bien mal nous en a pris : en arrivant, après deux ou trois heures marche, nous entendons en effet : "Il va faire jour, plus de bateaux, embarquements terminés". Les Allemands sont arrivés sans tarder et nous ont faits prisonniers.

La captivité

Nous avons marché en colonnes, encadrés par des Allemands mitraillettes sur l'épaule, de Dunkerque à Anvers : 250km – en passant par Lille et Ypres – que nous dûmes franchir en à peu près huit jours et en couchant par terre (sans sac bien sûr…). Arrivés à Anvers, nous avons embarqué dans un wagon à bestiaux pour Stettin, en Poméranie (2). Nous sommes arrivés vers le 20 juin au camp de Gross-Born, Oflag II D (3), où de nombreux officiers français étaient internés dans des baraques en bois. On s'occupait comme on pouvait. Le Polonais August Dehnel par exemple, zoologiste réputé, donnait des cours de biologie. Nous sommes restés là jusqu'au 15 octobre. Nous avions du bois pour nous chauffer, il fallait faire des trous dans le sol pour cuisiner.

Gross-Born (Oflag II D) : la cuisine (Propriété Amicale de l'Oflag) L'Oflag II D, créé pour accueillir les officiers de la Bataille de France, compte en février 1941 plus de 3000 officiers. En 1942, les officiers français seront transférés vers d'autres camps. L'Oflag hébergera par alors des prisonniers soviétiques et polonais dans des conditions déplorables. |

Nous sommes ensuite partis pour Lübeck, Oflag X C. Nous sommes restés là entre six mois et un an, d'octobre 1940 à juin 1941 (4). Puis nous avons été transportés, toujours en wagon à bestiaux, à Fischbeck, environ 15 km au sud de Hambourg. Il y avait là un grand camp de prisonniers français, l'Oflag X D, peut-être 1500 à 2000 personnes. Nous occupions des chambres spéciales pour les Juifs. Nous n'avons pas été bombardés mais nous avons assisté au bombardement de Hambourg, qu'on entendait. La lumière était coupée la nuit. Nous sommes restés à Fischbeck jusqu'à la deuxième moitié de l'année 1942. Nous sommes ensuite retournés à Lübeck où je suis resté jusqu'au 2 mai 1945.

Les camps où nous étions (les "Sonderlager") étaient des camps de représailles pour les mauvaises têtes : Juifs, évadés, ennemis de l'Allemagne, tous ceux qui avaient mauvaise réputation. Malgré cela, les Allemands ont dans l'ensemble respecté la protection des prisonniers militaires prévue par la Convention de Genève (5). Les officiers n'étaient pas obligés de travailler dans ce type de camp, et il n'y a pas eu d'extermination. Je n'ai pas vu non plus que les Juifs y aient été plus mal traités que les autres prisonniers. Cela dit, on y était plus mal vu que dans un camp normal : interdiction de réunion cinéma, fouilles fréquentes après expulsions dans un terrain vague (pour dénicher des livres interdits ou des radios clandestines), plus beaucoup de petites vexations.

| Fischbeck (Oflag X D) : une chambre (Coll. Jules Duchateau) Raymond Troye, officier et écrivain belge, a décrit le quotidien du camp dans son journal : "15 novembre 1942 (…) Notre chambre : elle mesure huit mètres sur quatre environ. Une porte |

Lübeck (Oflag X C)

Au début, il y avait environ 1500 Français, 500 Polonais, 100 Belges, 50 Yougoslaves. Après un ou deux ans les étrangers sont partis, et 1000 à 1500 Français se sont ajoutés à ceux déjà présents.

Nous avons bénéficié d'un régime spécial pendant plusieurs mois en raison de la présence dans notre camp de Robert Blum, fils unique de Léon Blum, et surtout du fils de Staline. Tous deux se sont retrouvés isolés nuit et jour pendant un an, dans une chambre aménagée avec une cloison vitrée. Le fils de Staline a été par la suite envoyé ailleurs et le fils Blum replacé parmi nous. Il était dans une chambre voisine de la mienne, je l'ai revu un peu par la suite.

(Archives familiales L. Blum) Fils unique de Léon Blum, polytechnicien, Robert Blum est fait prisonnier à Bar-le-Duc. Les idées de son père lui seront souvent reprochées pendant sa captivité. Robert Blum entretiendra une correspondance avec son père, retenu dans une maison à Buchenwald, pendant la guerre (voir Léon Blum, Lettres de Buchenwald, Gallimard, 2003). |

Le premier des trois enfants de Staline servit comme lieutenant d'artillerie dans l'Armée rouge pendant l'offensive allemande. Capturé dès juillet 1941 (un mois après le déclenchement des opérations), Hitler pense d'abord l'échanger contre des personnalités allemandes détenues par l'URSS, dont le maréchal Paulus. Staline déclinera cette dernière offres en disant :"Je n'échangerai pas un maréchal contre un lieutenant". Arrivé à l'Oflag de Lübeck en avril 1942, Iakov Djougachvili sera transféré vers Sachsenhausen. Il y mourra dans des conditions non élucidées, vraisemblablement abattu contre une clôture électrifiée, en avril 1943. |

Il existait une quinzaine de baraques, dont une spéciale pour les juifs. En théorie du moins, car on comptait parmi nous quelques non-juifs, de même que des juifs avaient réussi à s'introduire chez les autres. Les chambres accueillaient, grandes, environs vo,gt personnes, ou plus petites seulement huit ou dix, toujours sur des lits superposés.

Nous avions quelques contacts avec les étrangers. Je me souviens qu'un très bon camarade, qui savait déjà l'allemand, a appris là le polonais et le russe.

Nous comptions parmi nous quelques personnalités intéressantes. Oreste Rosenfeld, rédacteur en chef du journal socialiste Le Populaire, russe d'origine et très sympathique, qui donnait à ceux qui le désiraient des leçons de russe. Louis Hirsch, richissime propriétaire d'une banque du même nom établie rue de la Paix, était bon camarade et amusant. Ernest Marx, notre chef de chambrée, ancien combattant de 14-18 et ancien de l'ENS, était aussi le rédacteur en chef du journal lyonnais Le Progrès. Il habitait boulevard des Belges, à Lyon. C'était un homme remarquable, bon chef de popote, savant coordinateur qui savait éviter les problèmes. Il est mort âgé, dans les années 1950.

Il y avait aussi parmi nous un futur prix Nobel de recherche cellulaire. Le Belge Jean Rey, premier Président de la Commission européenne, alors maire ou conseiller municipal de Liège. Un professeur éminent, Fernand Braudel, reconnu pour ses travaux sur la Méditerranée. Alain et Elie de Rothschild. J'avais vingt-quatre compagnons de chambrée, avec lesquels j'ai par la suite toujours entretenu des liens par des réunions régulières d'anciens camarades de prison. J'avais 25 ans en 1940 et j'étais le plus jeune.

(Archives nationales) Fils d'un haut fonctionnaire russe, Oreste Rosenfeld fut menchevik lors de la révolution de 1917 en Russie et fut nommé attaché militaire à l'ambassade de Russie en France. Opposé au régime bolchévique, Rosenfeld demeure ensuite en France où il devint journaliste au Populaire aux côtés de Léon Blum. Il en devint le rédacteur en chef. Engagé volontaire en 1939, il fut fait prisonnier en 1940 et resta cinq ans en captivité à Colditz puis Lübeck. A la Libération, il reprit ses activités de journaliste. Il fut aussi militant et responsable politique. Il est mort en 1964. |

(Université de Sao Paulo) Transféré dans l'Oflag X C en 1942, il y restera jusqu'en 1945 et utilisera sa captivité pour rédiger sa thèse monumentale (La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II) avec la complicité de ses gardiens qui lui prêtaient des ouvrages en allemand, langue que, ayant grandi en Lorraine, il maîtrisait. L'ouvrage le rendra mondialement célèbre. Chef de file de l'« école des Annales", il dirigera pendant plus de quinze ans la VIe section de l'Ecole pratique des hautes études (devenue par la suite l'EHESS), et sera élu à l'Académie française. (Voir F. Braudel, L'histoire au quotidien, De Fallois, 2001). |

Nourriture

Il y avait une popote pour une vingtaine de personnes, un gérait les vivres et l'autre la cuisine. Chacun avait son assiette et ses couverts en tôle. Le hasard m'a fait tomber dans une popote de gens très liés entre eux. Ils étaient arrivés quelques mois avant moi du château de Colditz près de Nuremberg, un endroit très fermé où ils étaient restés longtemps prisonniers avec des Anglais. L'endroit est surtout resté célèbre pour quelques spectaculaires évasions et il existe un film ou deux sur ce château. Il régnait en tout cas chez nous une violente atmosphère antiallemande.

Nous n'avions qu'un seul repas par jour distribué par les Allemands. Des personnes étaient en liaison avec M. de Blonay, un Suisse qui travaillait pour la Croix-Rouge et qui aidait dans la mesure du possible les prisonniers de guerre français. Il a souvent ravitaillé le camp en nourriture. Nous l'avons toujours invité dans nos réunions d'après-guerre, c'était un type épatant. Ces envois, auxquels s'ajoutaient des envois privés, nous permettaient de doubler notre ration quotidienne de nourriture. Mais nous mangions dans l'ensemble très peu.

Activités

Nous faisons beaucoup de gymnastique et de marche dans le camp. Les baraques occupaient un tiers à un quart de la surface totale, et le tour du camp, en deçà d'une double rangée de barbelés, pouvait faire plus d'un kilomètre. Il y avait un piano pour ceux qui savaient jouer. Certains jouaient aux cartes, moi pas tellement. J'étais par contre impliqué dans le petit théâtre que nous avions monté (et pour lequel il m'est même arrivé de jouer un rôle de soubrette). Nous organisions aussi des conférences où les gens parlaient de ce qu'ils connaissaient : ce pouvait être les neurones, etc. Nous avions enfin une bibliothèque française et nous passions une partie importante de notre temps à lire.

|

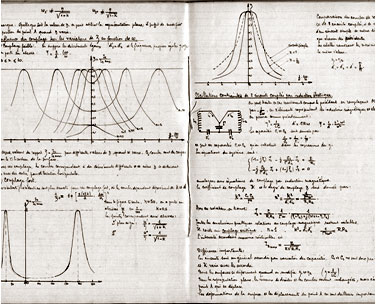

La défaite, l'ennui, la faim, les dangers, la camaraderie, Ci-contre : Robert Marcus, extrait d'un cours de radio-électricité Ci-dessous : Robert Marcus et ses camarades (Fonds Micheline Gutmann-Marcus) |

|

|

Le Trait d'union - Edition du 7 juillet 1940 (coll. Jacques Mercier) Journal de propagande imprimé en Allemagne. Il était distribué gratuitement dans les camps deprisonniers. |

Evasions

Une activité importante consistait aussi à creuser des souterrains. On ne s'est jamais évadé par celui dont nous nous occupions mais nous y avons passé de très nombreuses heures. L'entrée, étroite, se faisait sous le siège des WC, qui se trouvaient dans des lavabos collectifs installés avec cabines en bois individuelles. On dévissait le siège et descendait pour creuser avec des pelles. Un système de manivelles, à travers un tuyau de boîtes de conserve, permettait l'aération. Il était difficile de ne pas étouffer car le tunnel était assez long (80 ou 100 m).

Le plus dur était encore de se débarrasser de la terre, qu'il fallait sortir par chariots et répartir sous la baraque. Il y avait, entre le sol et le plancher, un espace d'un mètre où l'on se couchait pour vider la terre. Mais comme la terre du souterrain avait une couleur différente de celle qui se trouvait naturellement là, il fallait d'abord soulever la première, combler le trou, puis recouvrir avec la terre originelle.

Les Allemands ont inspecté plus d'une fois sous les baraques. Ils se trouvaient habituellement en dehors du camp mais faisaient chez nous de fréquentes descentes pour fouiller. Il fallait alors tout refermer en vitesse. Nous n'avons jamais emprunté le souterrain, sans doute à cause de la menace d'exécution qui planait sur les fuyards, ou bien à cause de la Libération.

On a, par contre, un peu essayé de s'évader avec des vêtements civils arrivés par des colis non ouvert par les Allemands. Plusieurs camarades se sont ainsi évadés, dont un déguisé en officier allemand avec un fusil en bois qu'il avait fabriqué. Deux évadés ont été repris et fusillés. Les urnes comportant leurs cendres furent ramenées pour être enterrées au cimetière mitoyen. C'était un an avant la Libération. Dans le camp, les Allemands posèrent une affiche indiquant : "S'évader n'est plus un plaisir, les évadés sont passés par les armes".

Libération et après-guerre

Les anciens combattants avaient été libérés en décembre 1942, mais pas les Juifs. La situation empirait pour les Allemands de plus en plus rapidement. A la radio clandestine, pendant plusieurs semaines avant la libération, voire plusieurs mois, on entendait : "Mosquitos sur Berlin".

Huit jours avant de rembarquer, nous avons été libérés par une division anglaise, le 2 mai 1945, vers 14h ou 15h. Les soldats allemands gardant le camp sont venus rendre leurs armes aux prisonniers. Nous avons su après la libération que Himmler avait reçu de Hitler l'ordre de passer le camp au lance-flamme, un mois ou deux avant la libération, mais cet ordre n'a pas été exécuté.

Nous sommes restés quelques temps sur place, nous baladant dans la ville, parfois barbotant des voitures allemandes abandonnées. Puis nous avons quitté Lübeck par l'aéroport, où étaient entreposés les dépôts de la Croix-Rouge. Il n'y avait pas de courrier depuis octobre 1944 et nous étions sans nouvelle des familles.

"Lagergeld", la monnaie de l'Oflag. |

Nous sommes rentrés à Bruxelles, au lieu de Paris, dans des avions américains sans sièges, avec des bancs en bois latéraux pour une centaine de personnes. C'est la première fois que je prenais l'avion. Nous sommes restés à Bruxelles cinq ou six jours au moins. Nous avons été très bien accueillis par des Belges épatants. C'était les parents, alors, qui touchaient le plus gros de nos soldes ; nous ne disposions que de billets en marks spéciaux ("Lagermarks"), réservés à l'usage des prisonniers, pour acheter dans les camps des biens de première nécessité : rasoirs, savons, chemises, quelques pommes de terre, etc. A Bruxelles, les cigarettes étaient gratuites pour nous dans les bistrots.

Nous sommes partis de Bruxelles à Lille en chemin de fer. Nous sommes restés là aussi quelques jours, mais dans une tout autre ambiance. Il y avait tellement de prisonniers qui rentraient, et nous étions dans les derniers, que nous avons été, cette fois, très mal accueillis. Nous avons couché dans des baraquements. A Cherbourg, des collaborateurs étaient passés à tabac. Nous avons gagné Paris par train. Nous sommes arrivés à la gare d'Orsay vers le 25 mai. Les déportés arrivaient à l'hôtel Lutetia. Un camarade m'a indiqué un appartement où avait habité la famille déportée d'amis de ma sœur Marie-Louise. Mon frère Pierre, mon autre sœur Huguette, qui s'était engagée dans la résistance. J'ai retrouvé toute ma famille.

Peu après la guerre, j'ai rencontré ma femme, Françoise Dreyfus, voisine de ma sœur à Marseille avant de partir pour les Etats-Unis. Nos deux famille étaient en fait indirectement liées avant-guerre. L'oncle de Françoise, Raymond Lindon (le père de Jérôme), qui était maire d'Etretat et procureur général à la Cour de cassation, était aussi un ami de mon père avec lequel il jouait au bridge. Nous allions souvent avec eux à Etretat avec mes parents, avant d'aller à Chamonix. Après la libération, ma sœur a invité son amie à déjeuner à Paris. La vie a repris son cours. J'ai retrouvé Ramonchamp, les usines. Le plan Marshall m'a permis d'acheter de très bonnes machines américaines, alors très en avance.

Spoliation

L'appartement où nous logions (on louait toujours à l'époque) fut saisi pendant la guerre. Les meubles, déposés au garde-meuble, ont été eux aussi saisis et vendus par le Crédit Lyonnais. Notre piano Steinway a disparu pendant l'occupation (nous l'avons remplacé ensuite par un Bechstein). Un grand tapis, de 5 x 6m, avait également disparu. Après la Libération mon père en a revu un, identique, chez un antiquaire de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il est entré pour s'informer sur sa provenance. Il reçut une réponse vague, mais le lendemain, le tapis avait disparu.

Des voisins, par contre, ont réussi à conserver pour nous une partie de notre mobilier. Le concierge a été particulièrement bien, ainsi que M. Chenard des autos Chenard & Walcker. Nous avons retrouvé à la libération une malle d'argenterie de mes parents (marqués "AYK" et dénués de couverts à poisson, ce qui m'a toujours intrigué car mes parents recevaient beaucoup). Mon père, féru d'antiquité, s'est promené toute la guerre avec ses gravures du XVIIIe siècle sous le bras. C'étaient des gravures en couleurs assez lestes (Les deux baisers, Les cerises, etc.). que je possède encore, avec une belle épreuve "avant la lettre". Il les fit rencadrer après la guerre, mieux qu'elles ne l'avaient été auparavant… Un beau symbole !

|