BERNARD-LAZARE (Suite et fin)

BERNARD-LAZARE (Suite et fin)

En février 1895, Bernard-Lazare avait reçu chez lui la visite d'un Israélite de Carpentras, Joseph Valabrègue; c'était le beau‑frère ,du capitaine Dreyfus, condamné pour espionnage l'année précédente. L'attitude de Dreyfus pendant son séjour à la Santé avait persuadé Patin, le directeur de la prison, de son innocence. Il avait dit sa conviction à la famille du condamné, et avait affirmé qu'il ne connaissait que deux polémistes capables de défendre une cause si difficile : Drumont et Bernard-Lazare.

Bernard-Lazare «s'était fait récemment remarquer, et un peu craindre par son opposition à la loi sur les menées anarchistes et par la défense qu'il avait présentée de quelques penseurs révolutionnaires, Jean Grave, Fénéon, témoignant en Cour d'Assises et bataillant dans les journaux (1). C'était quelques-uns de ces anarchistes qui avaient parlé de lui au directeur de la Santé" (2).

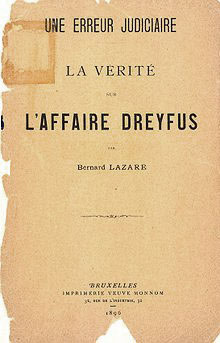

Bernard-Lazare était déjà induit en méfiance, au sujet de la "trahison" de l'officier juif, par les fureurs de la presse antisémite. La démarche de Valabrègue, puis le contact avec le frère du capitaine, Mathieu Dreyfus, achevèrent de le convaincre de l'erreur judiciaire. Dès le printemps de 1895, il écrivit son premier mémoire. A ce moment, le silence s'était fait sur l'affaire Dreyfus. Les polémiques s'étaient tues. Mathieu Dreyfus attendait qu'un incident survint, qui permit de reprendre la lutte en publiant le mémoire de Bernard-Lazare. Pendant un an, il le garda dans son tiroir, docile aux conseils de son avocat, Remange. Aucun événement ne ramenant l'attention du public sur son frère, il eut l'idée de faire annoncer par un journaliste anglais la fausse nouvelle de son évasion. Il déchaîna ainsi une polémique violente dans les journaux. Le 14 septembre 1896, l'Eclair publiait un article, mélange de vérités et de mensonges, où il révélait l'existence d'une pièce secrète. Alors, Bernard-Lazare modifia son mémoire et, le 6 novembre, le fit paraître à Bruxelles. "Il fut tiré à trois mille exemplaires et envoyé par la poste, sous enveloppe fermée, aux membres du Parlement, aux notabilités judiciaires et aux journaux" (3).

Dès lors Bernard-Lazare se jette dans la lutte. ll se heurte presque partout à des portes fermées. Le directeur du Figaro, Rodays, quoique persuadé, refuse d'engager son journal. Jaurès fut très froid. Vaughan, de l'Intransigeant, chercha à dissuader Bernard-Lazare de faire une campagne sur cette question. Rochefort, seul, fut très cordial; mais il craignait en aidant Lazare, de faire baisser le tirage de son journal. La Petite République attribua le geste de Lazare au désir de la réclame.

Le mémoire établissait que la seule base de l'accusation était la pièce dite "le bordereau". Or, rien ne permet de l'attribuer à Dreyfus, ni dans l'écriture, sur laquelle les experts sont divisés, ni dans la vie du condamné, contre lequel on n'a rien pu relever. Bernard-Lazare publiait le texte du bordereau et divulguait les rapports des experts.

Aussi le 18 novembre, le député Castelin, interpellant le général Billot, demanda des poursuites contre lui. La Chambre ne le suivit pas. Peu à peu, Bernard-Lazare trouva des concours. Stock, l'éditeur, devint un militant dreyfusard et fit paraître une seconde édition du mémoire, précédée d'une préface et d'un avant-propos nouveaux. Coppée fut convaincu. Mais Zola, absorbé par le roman qu'il écrivait, ne lut même pas la brochure. Sarcey resta indifférent. D'autres encore, sollicités par l'infatigable polémiste, refusèrent d'intervenir. Albert de Mun ne voulut même pas le recevoir.

Enfin, il se trouva que le commandant Picquart, chef du Service de renseignements, l'avocat Leblois et le sénateur Scheurer-Kestner, en vinrent, à leur tour, à se convaincre de l'innocence de Dreyfus, tandis que Bernard-Lazare et Mathieu Dreyfus rassemblaient toute une collection d'expertises d'écriture.

Enfin, il se trouva que le commandant Picquart, chef du Service de renseignements, l'avocat Leblois et le sénateur Scheurer-Kestner, en vinrent, à leur tour, à se convaincre de l'innocence de Dreyfus, tandis que Bernard-Lazare et Mathieu Dreyfus rassemblaient toute une collection d'expertises d'écriture.

Bernard-Lazare, depuis son mémoire, a été exclu de tous les journaux (4). Vaughan fonde alors l'Aurore, et il l'y fait entrer avec Clemenceau, Urbain Gohier et Mirbeau. Quelques voix s'élèvent en faveur de la révision : Cassagnac, dans l'Autorité, appuie, presque seul, la campagne de Bernard-Lazare.

Enfin, en novembre 1897, paraît le deuxième mémoire avec des expertises. La mise en vente des fac-similés amena, le 9 novembre, la découverte, par Castro, du véritable traître, de l'auteur de la pièce secrète, Esterhazy. Dans le Figaro du 14 novembre, Arène le désigna, sans le nommer. Le lendemain, Mathieu Dreyfus le dénonçait au ministre de la Guerre. Désormais l'Affaire va prendre un tour nouveau, et nous n'avons pas à la raconter ici. Le rôle de Bernard-Lazare n'est pas terminé. Jusqu'à la fin, il luttera avec obstination. Mais du moins, il n'est plus seul. Son entêtement a eu raison de l'indifférence générale.

En défendant le capitaine Dreyfus, il sent qu'il lutte non seulement pour la justice, mais aussi pour l'un des siens persécuté en vertu de sa qualité de Juif, qui leur est commune à tous deux. Il démontre dans son deuxième mémoire (pp. 9 à 25) que toute l'Affaire a l'antisémitisme pour cause. "Quel est l'homme de bonne foi qui osera désormais dire que ce n'est pas comme Juif que le capitaine Dreyfus fut poursuivi, jugé et condamné ?" (p. 25).

Les Juifs français refusèrent de suivre Bernard-Lazare sur ce terrain. Ils trouvaient dangereux, non sans raison, au moment où on les accusait d'antipatriotisme, d'être défendus par cet anarchiste notoire. Mais surtout ils espéraient l'oubli et le silence, et ce justicier insatiable gênait beaucoup d'entre eux. Leur refus de s'affirmer Juifs, la lâcheté de quelques-uns, l'égoïsme de plusieurs rejetèrent Bernard-Lazare, loin des assimilateurs, vers ce nationalisme juif dont il avait, dans l'Antisémitisme, affirmé l'existence.

Dès 1881, un médecin russe, Léo Pinsker, avait, dans son ouvrage : Auto-émancipation, affirmé l'existence d'une nation juive et préconisé son retour en Palestine. Il avait fondé à cette fin la Société des "Amants de Sion" (5). Sous son influence, une certaine effervescence nationale juive régnait parmi les étudiants russes, roumains et galiciens de Paris, entraînés par un nommé Dabrouskine et encouragés par quelques intellectuels (6). En 1896 enfin, Herzl, Juif assimilé comme Bernard Lazare, frappé comme lui par l'ampleur du mouvement antisémite, leur avait donné un programme précis dans son Etat juif.

Le 6 mars 1897, Bernard-Lazare fut invité par eux à exposer ses idées sur le "Nationalisme juif".

Il reprend d'abord sa thèse de l'Antisémitisme. Le Judaïsme n'est pas une religion, puisque lui, athée, se sent Juif; ni une race unique, quoique les divers types juifs soient stables depuis longtemps ; l'unité du judaïsme vient d'un passé de traditions et d'idées communes : "nous possédons certaines catégories d'idées et certaines possibilités de sensations et d'émotions qui n'appartiennent qu'à nous" (p. 4). Or, avoir des traditions, des idées et un passé communs, c'est ce qu'on appelle former une nation. Les antisémites ont donc raison sur ce point : il y a une nation juive. L'antisémitisme ne fait que renforcer la conscience qu'elle a d'elle-même, et que prouver l'échec de l'émancipation intellectuelle qui, "d'un paria souvent inconscient", s'est borné à faire "un paria conscient."

Contrairement à ce qu'il pensait en 1894, Bernard-Lazare croit de plus qu'il faut conserver et même fortifier ce sentiment national. Il faut être nationaliste. "Comment doit-on considérer le nationalisme ? Il est pour moi l'expression de la liberté collective et la condition de la liberté individuelle. J'appelle nation le milieu dans lequel l'individu peut se développer et s'épanouir d'une façon parfaite" (p. 10). En effet, les individus aspirent à pouvoir exprimer librement leur forme particulière de pensée, qui provient de leur nationalité. Leur interdire de se grouper en nation libre, c'est les opprimer dans leurs sentiments et leurs aspirations de culture. C'est pourquoi "à .certaines heures de l'histoire, le nationalisme est pour des groupes humains la manifestation de l'esprit de liberté" (p. 12).

Il n'y a là rien de contradictoire avec l'idéal socialiste ou même anarchiste. Car la pensée révolutionnaire conçoit le monde sous la forme fédérative, sous la forme "d'une humanité fragmentée, composée d'une multitude d'organismes cellulaires" (p. 13). Puisque "actuellement, c'est en vertu de principes traditionnels que les hommes veulent s'agréger", ces cellules de l'humanité ne seront autres que les groupes nationaux.

D'ailleurs, cette évolution vers le nationalisme, non seulement est nécessaire pour Israël, mais même, soutient Bernard-Lazare, est souhaitable. Aux antisémites qui accusent les Juifs d'être un Etat dans l'Etat, Bernard-Lazare, qui reconnaît la vérité de cette proposition, répond par l'apologie de la différenciation. "Je trouve qu'il n'y a pas assez d'Etats dans l'Etat, c'est-à-dire, pour préciser mieux, qu'il n'y a pas assez, dans les Etats modernes, de groupements autonomes et libres liés entre eux. L'idéal humain ne me paraît pas l'unification politique ou littéraire (7). Une seule unification me semble nécessaire : c'est l'unification morale" (p. 4). Et Bernard-Lazare justifie le nationalisme, en général, par des considérations d'ordre esthétique. : "Rien ne me paraît si nécessaire pour l'humanité que la variété. Ceux qui disent le contraire commettent une grave erreur, ou, pour mieux dire, ils oublient une chose capitale. L'humanité pour eux est une expression anthropologique, une expression politique , ou une expression économique ; elle doit cependant être une expression esthétique... Tout groupe humain est nécessaire, il est utile à l'humanité, il contribue à mettre de la beauté dans le monde, il est une source de formes, de pensées, d'images. Pourquoi caporaliserait-on le genre humain, pourquoi le ferait-on se courber sous une règle unique, en vertu de quoi lui imposerait-on un canon dont il ne devra pas s'écarter ?"

Ainsi, pour Bernard-Lazare, internationalisme et nationalisme sont nécessaires l'un à l'autre; ils s'appuient et se complètent. Désormais, il va se donner tout entier à son peuple retrouvé, sans cesser un moment de rester universaliste, sans renier aucunement la foi anarchiste de sa jeunesse.

Il dirige maintenant la partie française de la revue Zion (Sion), il collabore au Kadimah, "Organe pour l'Emancipation nationale du Peuple juif", il écrit dans l'Echo Sioniste. Son nom se répand parmi les sionistes de tous les pays.

En 1898, il assiste, à Bâle, au second congrès sioniste, où l'on recherche les moyens de créer .en Palestine l'Etat Juif préconisé par le Dr Herzl. Bernard-Lazare y fait l'objet d'un accueil enthousiaste. Il deveint membre du Comité d'action.

De retour à Paris, il fonde une nouvelle revue, Le Flambeau, "organe du judaïsme sioniste et social".

Mais dès le 24 mars 1899, Bernard-Lazare rompit avec le mouvement sioniste international. Le projet de "Banque coloniale juive ", destinée au rachat de la terre, l'avait effrayé. Le Comité d'action devenait un véritable gouvernement, dirigeant souverainement la masse juive avec "un inacceptable ésotérisme". "Votre gouvernement sera désormais représenté par un coffre-fort, écrivait Bernard-Lazare dans une lettre publique au Dr. Herzl. Je ne suis pas de ce gouvernement. Mais si je me sépare de vous, je ne me sépare pas de mon peuple de prolétaires et de gueux, et c'est à sa libération que je continuerai à travailler, quoique par des voies qui ne sont pas les vôtres."

Désormais, c'est par une propagande incessante en dehors des milieux juifs, par une protestation acharnée, par une réclamation obstinée de justice pour tout le peuple, juif, comme jadis pour Dreyfus, que Bernard-Lazare poursuivra son action. Il voyagera à travers le monde et apprendra à connaître la vie des masses juives persécutées d'Europe orientale. Partout où un Juif souffre, il souffrira avec lui. Il ira à Prague, à Worms, à Cracovie, à Constantinople, en Roumanie. Penché sur la misère des ghettos, il sentira vibrer en lui l'âme de la nation souffrante. Les pauvres, les misérables des juiveries de l'Est, ceux qu'on frappe, ceux qu'on brime, ceux qu'on empêche de travailler accueillent avec enthousiasme le Français épris de justice, dont le nom, depuis longtemps, est venu jusqu'à eux, ce nom qui, dans la bouche des opprimés remplace maintenant le nom béni d'Adolphe Crémieux. Tribun du peuple dispersé, il est reçu comme un sauveur. Les femmes lui apportent leurs fils, pour qu'il les bénisse, et l'on rapporte qu'à Constantinople, comme il avait, chez un antiquaire, touché un Séfer-Tora (8), l'antiquaire tint à lui en faire présent, parce que nul, après lui, n'était plus digne d'y porter la main. "Il n'y a pas de nom d'homme vivant, lui écrivait Emile Meyerson, dont la gloire parmi les nôtres puisse égaler la vôtre" (9).

Revenu en France, il fera connaître les misères qu'il a vues, il demandera justice pour les persécutés. Il avait encouragé Pé-guy, son frère de combat de la guerre dreyfusiste, à fonder en 1900, les Cahiers de la Quinzaine. Tout les réunissait, un même culte pour la justice individuelle, placée au-dessus de tout, un même socialisme humanitaire, éloigné de l'orthodoxie marxiste, un même nationalisme uni à un même internationalisme. Aussi est-ce dans les Cahiers de la Quinzaine que Bernard-Lazare voulut faire paraître ses deux études sur l'oppression des Juifs dans l'Europe orientale.Seule, la première, Les Juifs en Roumanie, put être achevée. Elle parut dans les Cahiers de février 1902. Bernard-Lazare y dénonçait le gouvernement roumain, tournant le traité de Berlin pour persécuter les Juifs, et l'hypocrisie des Puissances, garantes du traité et préférant fermer les yeux. Son étude, serrée et appuyée sur des textes nombreux et précis, est un excellent document historique.

En dehors de son étude sur les Juifs de Russie, Bernard-Lazare, dans les Cahiers sur la Roumanie, annonçait deux oeuvres à paraître : la Grenade et le Fumier de Job.

Ces oeuvres n'ont pas paru, car l'année 1903 fut la dernière de cette vie si ardente et si remplie. Bernard-Lazare est mort après de longs mois de maladie. "Oui, oui, je sais, écrira Péguy, il est mort de ceci et de cela - on meurt toujours de quelque chose Mais le mal terrible dont il est mort lui eût laissé un délai de dix, quinze, vingt ans de répit sans l'effroyable surmenage qu'il avait assumé pour sauver Dreyfus. Tension nerveuse effrayante et qui dura des années. Effroyable surmenage de corps et de tête. Surmenage de tête : le pire de tous. Surmenage de tout..." (10).

|

Et il faut pour savoir qu'il a dit vrai, lire cette lettre de Meyerson à Bernard-Lazare : "Toutes ces misères, je vous en ai parlé le moins possible; pourtant c'est vous surtout qui m'aidiez à les supporter. Quand, après m'être traîné la journée entière dans cette boue immonde qui, quoi qu'on fasse, rejaillit et salit, j'arrivais chez vous, je sentais que je respirais un air pur, et le sens de mon activité (12), toujours obscure et ingrate, souvent même absurde en apparence, m'apparaissait.. Vous avez été, vous êtes encore, mon cher, le sursum corda dont j'ai besoin. Et vous êtes aussi ma conscience. Je me demande souvent : que dirait Lazare ? et, vous l'avouerai-je, cela m'a aidé maintes fois à sortir d'impasses où des scrupules contradictoires m'avaient logé".

Tel apparaît Bernard-Lazare à ceux qui l'ont bien connu. Nous ne referons donc pas son portrait. Mais nous chercherons à montrer quelles furent, dans ces dernières années, ses idées.

Nous le saurions mieux si ses livres annoncés avaient paru. Mais, à leur défaut, nous avons les notes qu'il préparait. Celles du Fumier de Job ont été réunies et éditées ; et M. Edmond Bernard a bien voulu nous communiquer quelques fragments de La Grenade.

La Grenade devait être la suite des Porteurs de Torches. Cela aurait été le livre de l'anarchiste qui mûrit et qui, ayant médité sur ses idées de jeunesse, les a à la fois approfondies et peut-être dépassées. Dans la ville de Géronta, les prolétaires se sont enfin révoltés. La Révolution est accomplie. "Un riche de Géronta, échappé du massacre, arrive sur la colline" (13). Il y trouve "un vagabond écoeuré des révolutionnaires qui ont saisi le pouvoir", et sans doute aussi Marcus. Les ouvriers, soulevés, pillent Géronta. Mais Marcus se refuse à les juger. Comme en 1897, Bernard-Lazare ne croit pas au droit de juger : "Je ne juge pas, j'accepte ou je subis." Seulement, il a jadis souhaité la grande révolte qui balayerait toutes les pourritures de la société. "Mais j'ai vu, depuis, la pourriture partout, chez ceux-là même qui veulent faire les justiciers." C'est la mystique se dégradant en politique, c'est Jaurès trahissant l'esprit du dreyfusisme et justifiant par des sophismes les mesures spéciales appliquées aux congrégations, après avoir protesté contre les mesures spéciales appliquées à Dreyfus.

On se souvient de la Consultation de Bernard-Lazare sur les congrégations, dans le Cahier sur la Finlande : il ne se fait pas d'illusion sur les partisans des Congrégations, dont la plupart réclament pour eux la justice qu'ils ont refusée aux autres. Mais précisément, la grande désillusion, la grande tristesse de Bernard-Lazare, c'est qu'aussi ceux qui réclamaient la justice pour eux la refusent à leurs adversaires. Le sens de la justice s'affaiblit de nouveau, et cette fois par la faute des socialistes : "Si nous n'y prenons garde, demain on nous mettra en demeure d'applaudir le gendarme français qui prendra l'enfant par le bras pour l'obliger à entrer dans l'école laïque, tandis que nous devrons réprouver le gendarme pruisien contraignant l'écolier polonais de Wreschen" (14). Les camarades de combat ont trahi l'idéal victorieux. A ceux qui disent maintenant qu'ils "n'admettent pas la liberté de l'erreur", Bernard-Lazare répond simplement : " La raison est malhabile à employer la force, et le droit sait parfois s'en servir pour se défendre, jamais pour s'imposer" (15).

Aussi le révolutionnaire sincère ne souhaite pas la victoire violente et immédiate. Il ne doit pas non plus maudire dans son désespoir le vieux monde criminel, et souhaiter son anéantissement. "Non, dit Marcus, que jamais je ne souhaite la mort où est la vie. Et résignons-nous à l'obscur travail nécessaire, pour qu'un jour, avant d'expirer, ce inonde vil s'épanouisse dans la pleine justice et la fraternité réalisées."

D'ailleurs le bonheur de l'homme est dans son épanouissement individuel. Il faut se garder d'oublier que là est le but. "La société doit être faite pour lui et non lui pour la société." Il ne s'agit pas seulement, comme les socialistes le croient trop souvent, de réaliser une vie collective heureuse par une simple transformation économique, encore moins de faire de la classe ouvrière une privilégiée. L'homme, l'individu, tel est le véritable objet de la Révolution, et rien ne prouve que son bonheur, son "salut", dit Bernard-Lazare, soit dans cette vie collective. Bien au contraire, et ici l'anarchiste parle, et s'oppose au communisme, c'est la vie collective qui rend l'homme esclave : "Tu veux penser librement ? Abats ton toit, jette à bas ta maison. Prends ta hache et romps les poutres, prends ton pic et disjoins les murs. Enlève ton seuil ; n'en vois-tu pas les chaînes qui le lient. Coupe et saccage et reste sous le ciel clair. Ne vois‑tu pas, maintenant que ta demeure est abattue, les mille liens qui pendent des solives, qui sortent des murailles, qui surgissent des planchers ? C'est eux qui retenaient tes vives audaces, tes élans vers le vrai. Veux-tu penser librement ? Abats ton toit, jette à bas ta maison, va seul sous le libre ciel."

Tel est le côté "anarchiste" des idées de Bernard-Lazare. Mais nous avons vu que chez lui l'anarchiste et le nationaliste étaient étroitement mêlés. Le second ouvrage qu'il projetait d'écrire, Le fumier de Job, nous montrera ce que, pour lui, était devenu le judaïsme.

Le fumier de Job aurait été un dialogue. Chose curieuse, comme Zangwill, dont le Chad Gadya était encore inconnu du public français, le cadre en devait être la soirée de Pâque. Un Juif, fidèle aux rites, a ramené chez lui trois amis, le pauvre, le vieillard, le prolétaire. On lit la "Haggada", le récit de la sortie d'Egypte. "Le récit commence, interrompu par les clameurs de la rue, les cris de "Mort aux Juifs !" Réaction diverse des personnages (p. 55). " Ce n'est pas toujours le même qui parle et représente les idées du livre, le premier, le sentimental, expose les souffrances d'Israël. Le deuxième, le Juif philosophe et rationaliste. Le troisième, celui qui représente l'humanité et considère le judaïsme comme un bon point de départ" (p. 55). "Ils sont quatre, note encore Bernard-Lazare.

-

Le premier est celui de l'ignorance bienveillante.

- Le deuxième est celui de la philosophie consciente.

- Le troisième est celui de la haine; il tremble au soir de l'évocation des massacres.

- Le quatrième est celui de l'orgueil" (p. 55).

Donc tout ce que dit chacun n'est pas exactement de l'auteur. Pourtant chacun d'entre eux est Bernard Lazare, chacun est une face, une partie de Bernard-Lazare.

Nous ne savons pas auquel des quatre se rapportent chacune des notes que nous possédons. Mais ainsi, les quatre interlocuteurs se mélangent dans le livre comme ils sont unis dans la personne de l'auteur. Et c'est l'auteur lui-même que nous présente, dans l'état inachevé où nous le lisons,Le fumier de Job.

Nous ne regrettons même pas que le livre n'ait pas été écrit. Toutes proportions gardées, aurions-nous, aux Pensées, préféré l'Apologie de la Religion chrétienne ? C'est ici les pensées de Bernard-Lazare, au long de sa dernière maladie; les unes proches de la forme définitive qu'il leur aurait donnée, les autres jetées rapidement sur le papier, simples indications pour le travail futur.

Tel qu'il est, ce livre est le livre du réveil juif en France. la confession, le récit du Juif revenu au judaïsme. Dans les premières pages, nous avons l'histoire de la pensée de Bernard-Lazare. Bien que la foi de ses pères en lui fût morte, bien qu'il en comprît l'insuffisance, bien que ceux de sa race lui fussent devenus odieux, il leur était attaché encore par trop de liens pour leur être indifférent. Le mouvement antisémite le préoccupait; il lut beaucoup pour pouvoir se faire une opinion sincère; il se trouvait placé entre sa conscience qui lui ordonnait la recherche de la vérité et la crainte du monde prêt à le traiter de renégat. Le catholicisme le saisissait ; il y voyait un accomplissement du judaïsme ; une sorte de colère le prenait contre son peuple qui proclamait perpétuellement le Messie pour le repousser quand .il était venu à lui (16). Mais il n'avait pas la foi catholique. "Il était trop enserré dans l'éducation reçue, si rationnelle et si positive... Par instants il ressentait contre eux (les Juifs) une véritable haine ; il était si différent de ces manieurs d'argent, de ces commerçants ; tant d'autres préoccupations, et si éloignées, le sollicitaient (17). Il se demandait quel mystérieux atavisme faisait renaître en lui les désirs et les rêves des vieux pasteurs du désert, et cet afflux de paroles violentes qui, par instants, lui montaient aux lèvres, comme aux antiques prophètes destructeurs de leur propre nation. Et quand il se reprochait cette fureur contre ceux de sa race, il pensait à Jérémie appelant contre les Hébreux Naboukoudonnousour... Evocation de jadis ! ses évocations littéraires ; l'âme juive n'y est pas. Il parle des Juifs littérairement, il les évoque littérairement (18). "Je ne me sens pas Juif". (Pp. 58-59-60).

L'évolution se poursuit.

"18... (mettons 1896). Je suis juif ; Qu'est-ce donc ? Je ne suis plus un homme parce que je suis juif ? Etre juif, qu'est-ce ? Je l'ignore."

"19... J'ai pensé, j'ai médité, j'ai vu ; je suis juif ; j'ai refait mon âme" (p. 61).

Et enfin :

"J'ai conquis la fierté d'être juif, je sais pourquoi je le suis, ce qui me rattache au passé des miens, ce qui me lie à leur présent, ce qui m'oblige à les servir, ce qui me permet de crier à tous leurs droits d'hommes" (p. 147). Et il se fixe sa tâche.

'"J'aurai le courage de dire les ulcères de mon peuplede les guérir" (p. 149).

Qu'a-t-il donc vu ? Qu'a-t-il appris ? Qu'est-ce que le judaïsme ?

Il a d'abord révisé ses idées sur l'insociabilité des Juifs.. "On a dit : le Juif s'est séparé volontairement ; on l'a contraint ensuite de rester séparé. C'est faux. Le Juif, considéré comme étranger, avait son quartier spécial, comme tous les groupements étrangers" (p. 80). "Les Juifs se groupaient, c'est vrai ; mais les corps de métier se groupaient aussi au moyen-âge" (p. 80).

Or, ces Juifs, enfermés dans leurs ghettos, que maintenant il a vus, qu'il a cherché à comprendre, là-bas, en Europe Orie-tale, quelles idées dominent leur existence ? L'amour de la joie et l'amour de la vie. "La langue hébraïque a douze verbes pour exprimer la joie et les états de la joie" (p. 86). La vie future joue peu de rôle dans leur pensée. Spinoza est profondément juif quand il écrit : "La sagesse est une méditation, non pas de la mort, mais de la vie " (p. 86).

L'esprit juif a aussi de mauvais côtés. Mais il faut comprendre pourquoi. "Pendant des siècles, le Juif a été démoralisé par le Chrétien. C'est le Chrétien qui en a fait un trafiquant, un usurier". Il lui a donné l'esprit de méfiance, la, ruse des persécutés, la résignation à la souffrance, et l'amour de l'or, nécessaire à sa sécurité, et la lâcheté qu'on lui reproche tant. Encore cette lâcheté est-elle plutôt le désir de la paix, le désir de l'oubli ; "une sorte d'appétence au néant terrestre de la part d'un peuple dont on a parlé trop et qui est frappé" (p. 90).

Le Peuple Juif, peuple de douleurs, a rassemblé en lui toutes les souffrances humaines. "Tu es devenu le Christ des peuples... Peuple martyr, tu es beau des séculaires douleurs subies, peuple aux outrages" ,(Pp. 98-99). Ils ont connu la pire des amertumes, la fuite loin de la terre de repos où dorment les ancêtres. "Quand on croit avoir trouvé le havre, la terre de promission, les cités de refuge, la persécution revient : il faut fuir" (p. 102). "Pour être ainsi détesté de tout le genre humain, il faut porter en soi quelque chose de grand" (p. 106). Et il note sans aucun commentaire : "Les Juifs de Ségovie passèrent trois jours dans le cimetière, arrosant les tombes de leurs pleurs et poussant des gémissements" (p. 97).

Lui, Bernard-Lazare, il a fait le pélerinage aux vieux cimetières juifs d'Europe. Les pages où il les décrit sont parmi les plus belles du livre, ainsi que celles où il peint les anciennes synagogues : Prague, Worms, Constantinople, Lemberg, Cracovie. A propos de Cracovie, il raconte la légende des trente-six justes sur lesquels repose l'existence du monde. Ce sont toujours des ouvriers, et nul ne connaît leur nom, mais il y en a toujours trente-six à la fois (p. 134). Dans la synagogue de Lemberg. Bernard-Lazare pense aux "foules anxieuses pressées dans l'enceinte", quand les massacreurs criaient devant la porte. Il coin prend maintenant leur état d'esprit : "Ces temps de haine et d'antisémitisme vous rapprochent des vieux Juifs d'autrefois" (p. 140). Il comprend, il admire les Hassidim qui, dans leur synagogue, où l'on prie, où l'on chante, où l'on dort, où l'on mange, oublient leur misère. "Il faut les voir là le samedi soir, après la prière, vers sept heures et demie, au mois de mai. Ils s'assoient dans la synagogue autour d'une table, et ils mangent. Chacun apporte avec lui un peu de Hales ou de gâteau et ils boivent de l'eau-de-vie ; puis, quand ils ont mangé, les chants commencent dans l'obscurité qui grandit. Mais avant la nuit complète, ils chantent des chansons joyeuses, - et demain ils n'auront pas à manger" (p. 137).

Ainsi Bernard-Lazare a franchi une étape de plus. Non seulement il voit dans le judaïsme une nation, non seulement il se sent obligé d'en faire partie, non seulement il a justifié ce nationalisme devant sa raison ; maintenant, ce peuple dont il est, il se prend à l'admirer et à l'aimer.

Certes, ces frères lointains sont les adeptes d'une religion qu'il ne partage point. Pourtant, que de points communs entre lui et eux ! Au fond de sa pensée, il retrouve la pensée juive. Le judaïsme, d'ailleurs, est en avance sur le christianisme. L'idée du péché originel, de l'éternelle expiation et de la substitution de l'innocent aux coupables est une régression sur la pensée des prophètes. "L'âme qui pèche est celle qui mourra, dit Ezéchiel. Le fils ne mourra point pour le crime de son père" (p. 111). "Le talmudisme (qu'il a jadis tant attaqué dans l'Antisémitisme) a vivifié Israël ; il l'a sauvé ; sans lui, sans sa libre et indéfinie discussion, il se serait momifié" (p. 115). Le talmudisme, c'est l'esprit de libre examen. Aussi Bernard-Lazare se prendra à penser que les Juifs sont plus près de lui que les adeptes de toute autre religion.

"Un de ses arguments favoris, celui qu'il me servait toujours, dit Péguy, était qu'Israël, étant de tous les peuples celui qui croyait le moins en Dieu, c'était évidemment celui qu'il serait le plus facile de débarrasser des anciennes superstitions; et ainsi ce serait celui qui montrerait la route aux autres. L'excellence des Juifs, selon lui, venait de ce qu'ils étaient comme d'avance les plus libres penseurs, même avec un trait d'union "(19). "Quand l'enfant catholique veut devenir un homme, dit en effet Bernard-Lazare, il a besoin d'opérer en son esprit une opération douloureuse. Un Renan l'a menée à bien, mais combien échouent. L'enfant juif n'a pas besoin de se livrer à ce travail... Le Juif n'est pas plus intelligent que le Chrétien, mais il a une avance sur lui : mis en face de la science, il n'est pas obligé pour la saisir d'oublier une métaphysique et de se décrasser l'esprit de dogmes antirationnels, ceux de la trinité ou de l'eucharistie par exemple" (pp. 116-117). "Une religion sans dogme, tout entière réduite à une croyance fondamentale, celle du Dieu Unique, et à des pratiques destinées à le satisfaire, n'opprime pas l'esprit, et lui laisse plus de liberté qu'une religion qui est un tissu de dogmes contraires à la science et à la nature" (p. 118). Non seulement le Judaïsme n'a pas de dogme, niais il n'a pas de prêtres, puisque chaque père de sa famille est prêtre chez lui (p. 119).

L'antisémitisme s'explique donc tout autrement que Bernard-Lazare le croyait en 1894. "Dans une société d'esclaves, le .Juif est un affranchi ; de là la haine" (p. 122). C'est en ce sens qu'il est antisocial, non simplement par exclusivisme national. "Le Juif est antisocial tant que la société a une base chrétienne (ou religieuse plutôt). Or quelle autre base a-t-elle ?" (p. 121).

- Faut-il rester autre ? demande un des interlocuteurs.

- Oui, tu le verras.

- Pourquoi ?

- Parce que nous avons moins de chemin à faire pour nous rapprocher de la raison ; c'est moins par ce que nous avons que par ce que nous n'avons pas et ne subissons pas que nous valons.

- Les Juifs sont-ils tels ?

- Non, mais ils pourraient l'être s'ils savaient être Juifs. C'est leur potentiel qu'on redoute (p. 63).

" Etant Juif, écrit encore Bernard-Lazare, tu as moins de peine à être un homme. C'est pour cela qu'il faut rester tel" (p. 169).

Ainsi, dans le judaïsme, il retrouve ses idées les plus chères. Il a adopté le Judaïsme, tout le judaïsme, sauf l'idée de Dieu. Encore n'en est-il pas loin. "L'hypothèse du Dieu Un peut toujours se ramener à la cause première", dit-il (p. 118), et il donne à son idéal un caractère si vivant que sa passion pour la justice est presque un culte et sa proclamation presque une prière. "O Justice, tu es quand même la reine du monde. Malgré tout, j'ai foi en toi ; malgré tout, tu régneras" (p. 146). Entre lui et le croyant, il n'y a peut-être plus qu'une différence de mots, et Péguy, qui voit dans "cet athée, ce professionnellement athée, cet officiellement athée en qui retentissait, avec une force, avec une douceur incroyable, la parole éternelle" "l'un des plus grands parmi les prophètes d'Israël" (20). Péguy n'a-t-il pas eu raison de dire encore de lui ce mot paradoxal et profond : "cet athée ruisselant de la parole de Dieu" ? (21)

Il est Juif, et il veut sauver ses frères. Mais il est éloigné de tout exclusivisme. Certes, pour ce peuple persécuté, il réclame une Patrie. Mais il insiste encore, comme toujours, sur l'humanité en même temps que sur la nation.

Et même on peut dire, sans forcer sa pensée, que, dans l'évolution de sa pensée, il a dépassé maintenant le Sionisme lui-même comme jadis il dépassait l'assimilation. De même que son "anarchisme" n'a de commun que le nom avec l'anarchisme d'un Vaillant, de même quand, dans la communauté d'Israël il voit une "nation", le mot "nationalisme" n'a pas pour lui le même sens que pour un nationaliste sioniste.

Qu'est-ce au fond que le nationalisme moderne, celui de Hitler aussi bien que celui de Herzl, sinon la tendance à faire coïncider les souverainetés politiques avec les groupes traditionnels : donner aux Tchèques un Etat tchèque, aux Polonais, un Etat polonais, aux Juifs, un Etat juif ? Le sionisme lui-même n'est que la réaction juive en face de ce nationalisme qui logiquement, réservant l'Etat au groupe culturel majoritaire, met la communauté israélite en dehors de l'Etat ; le sionisme, c'est le judaïsme qui accepte ce compartimentage et qui, s'admettant vaincu par le nationalisme universellement répandu, l'adopte à son tour de guerre las et par là renonce à la lutte. Et certes, il est bien vrai que la fidélité aux traditions, le respect des origines communes, l'amour de la communauté enrichissent l'individu. C'est là la découverte durable de la génération de Barrès, de Péguy, de Bernard-Lazare. Mais au-dessus de l'attachement à la tradition, qui n'est qu'un fait, il y a la fraternité de tous ceux qui vivent côte à côte sur la même terre, et cette fraternité est plus qu'un fait, elle est une valeur morale. Profondément enracinée en ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est elle qui fait qu'à côté de l'attachement à la communauté d'Israël, il y a chez le Juif l'amour de cette terre natale et de ceux avec qui il vit, - l'amour de la Patrie. Aussi le Juif, loin d'être un "nomade", ne la quitte-t-il que sous la contrainte et douloureusement. La "nation" juive, au sens où Bernard-Lazare l'entend, c'est-à-dire simplement au sens d'un groupe ayant une tradition culturelle commune, la "nation" juive a des patries partout ; l'enfermer en Palestine serait encore l'appauvrir. C'est le sens de la Lettre du Cosmopolite :

Qu'est-ce au fond que le nationalisme moderne, celui de Hitler aussi bien que celui de Herzl, sinon la tendance à faire coïncider les souverainetés politiques avec les groupes traditionnels : donner aux Tchèques un Etat tchèque, aux Polonais, un Etat polonais, aux Juifs, un Etat juif ? Le sionisme lui-même n'est que la réaction juive en face de ce nationalisme qui logiquement, réservant l'Etat au groupe culturel majoritaire, met la communauté israélite en dehors de l'Etat ; le sionisme, c'est le judaïsme qui accepte ce compartimentage et qui, s'admettant vaincu par le nationalisme universellement répandu, l'adopte à son tour de guerre las et par là renonce à la lutte. Et certes, il est bien vrai que la fidélité aux traditions, le respect des origines communes, l'amour de la communauté enrichissent l'individu. C'est là la découverte durable de la génération de Barrès, de Péguy, de Bernard-Lazare. Mais au-dessus de l'attachement à la tradition, qui n'est qu'un fait, il y a la fraternité de tous ceux qui vivent côte à côte sur la même terre, et cette fraternité est plus qu'un fait, elle est une valeur morale. Profondément enracinée en ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est elle qui fait qu'à côté de l'attachement à la communauté d'Israël, il y a chez le Juif l'amour de cette terre natale et de ceux avec qui il vit, - l'amour de la Patrie. Aussi le Juif, loin d'être un "nomade", ne la quitte-t-il que sous la contrainte et douloureusement. La "nation" juive, au sens où Bernard-Lazare l'entend, c'est-à-dire simplement au sens d'un groupe ayant une tradition culturelle commune, la "nation" juive a des patries partout ; l'enfermer en Palestine serait encore l'appauvrir. C'est le sens de la Lettre du Cosmopolite :

-

Où est notre Patrie ?

- Où nous 'avons souffert.

- Alors elle est partout. Elle est à Rome, elle est dans lessombres villes d'Allemagne et de Bohême.

-

Où nous avons aimé ?

- Alors elle est en Espagne, elle est en Pologne.

- Notre Patrie, elle est faite de tant de choses, de tant de souvenirs, de regrets, de joies, de pleurs, de douleurs, qu'un petit espace de terre inculte et désolée ne saurait la supporter et Jérusalem, comme la Judée, n'est qu'un des morceaux dont est faite notre Patrie" (p. 161).

Il semble donc qu'au terme de son évolution, le retour à Sion constituât bien pour Bernard-Lazare une solution nécessaire, mais non une solution universelle du problème juif ; nécessaire, pour les masses minoritaires d'Europe centrale et orientale ; non pas peut-être universelle, à cause de ce cosmopolitisme d'Israël, que signalait encore récemment le R. P. Bonsirven. D'accord avec ce qu'il appelait son anarchisme, Bernard-Lazare, à l'Etat unitaire, opposait la conception d'un Etat que nous appellerions aujourd'hui "pluraliste". Rappelons-nous cette boutade, déjà citée : "Il n'y a pas assez d'Etats dans l'Etat". Aussi ce qu'il nomme la nationalité juive n'est pas pour lui incompatible avec la citoyenneté d'un pays quelconque. Cette citoyenneté, il la réclame même pour les Juifs nationaux, formant une communauté minoritaire dans certains pays et destinés à émigrer en Palestine : "Donnez-leur un sol ; en attendant, donnez-leur leurs droits" (p. 162).

Mais surtout, il conteste que l'égalité des droits, en aucun cas, doive entraîner l'abandon du patrimoine cult urel. A l'idée, indiscutée au 19ème siècle, que l'égalité est une avec la ressemblance, qu'il n'y a d'unité que dans l'identité, il oppose celte formule qui résume ce qu'il apporte de neuf à la solution du problème juif : " Emancipation n'est pas assimilation" (p. 165). Et il note : "Nationalité est une chose ; Patrie est autre chose. Des nationalités différentes ont la même patrie (Suisse, Autriche)" (p. 165).

En définitive, sa pensée semble être parvenue à une conception large du problème juif. D'abord, l'utilité humaine de rester Juif : "Pour eux, pour les peuples au milieu desquels ils vivent, il faut que les Juifs restent Juifs" (p. 165). Pourquoi ? Parce que, "si le Juif se christianise, c'est un ferment de révolution et d'affranchissement pour le monde qui disparaît" (p. 166). A cela, "quelle solution" ? Sionisme ? Maintien du type intellectuel" (p. 163). "Le nationalisme juif, ou, du moins, la résistance de l'esprit juif" (p. 165). Et, ceci posé, faire équipe avec l'humanité. "Participer à l'oeuvre humaine en restant soi-même, en gardant sa personnalité, développer les qualités nobles, les caractéristiques les meilleures" (p. 169).

Telle semble être, d'après ses notes éparses, la pensée définitive de Bernard-Lazare, - moins nette, moins simple, - moins simpliste peut-être que celle de Herzl ; refusant le mirage du nationalisme étatique; plus lucide peut-être et certainement plus souple, redevable à un esprit libertaire toujours en éveil de cette tendance aux solutions pluralistes qui permet la synthèse de l'émancipation et du sionisme ; "nationalisme juif", si l'on veut, à condition d'appeler nationalisme tout ce qui est sens et goût d'une continuité communautaire ; proposant à l'Europe orientale cette collaboration des nationalités dans une même patrie que pour son malheur elle semble incapable de comprendre, et aux Juifs d'Occident le "maintien d'un type intellectuel" qui n'exclut pas la participation à l'oeuvre humaine.

Ce sont là des positions sur lesquelles on peut et on doit réfléchir, aujourd'hui surtout où "pluralisme" intelligent est le dernier espoir de salut, combien faible, hélas ! d'une Europe livrée à la folie, en même temps que la seule solution possible de ce cas particulier qu'est le problème palestinien (22). Faire de chaque Etat le point de rencontre de "groupements autonomes et liés entre eux", selon la formule de Bernard-Lazare, et par là de chaque Patrie une terre bienveillante, domaine commun de groupes différents, mais égaux, telle devrait être la mystique à opposer aux mystiques totalitaires ; telle doit être la position du judaïsme et non pas la réclamation pour un nouvel Etat unitaire et national. Au moment où par cette politique tant de Juifs apportent inconsciemment leur aide à cette criminelle manie d'unification qui nous mène aux catastrophes, rappelons-nous qu'on peut, comme Bernard Lazare, intégrer un nationalisme légitime dans une conception pluraliste de l'Etat.

| Page précédente |

|