Souvenirs de guerre

|

"Oncle Marcel"

Mon regretté oncle Marcel Kahn est né le 13 mars 1914 à Dettwiller, fils de Justin Kahn de Schwenheim et sa mère est née Fanny Mandel de Dauendorf.

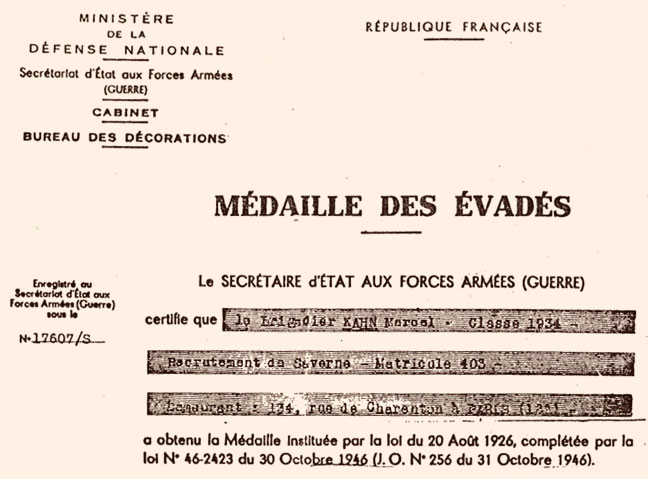

Il a été fait prisonnier de guerre le 17 juin 1940 et s'est évadé le 12 septembre 1941 et a pu rejoindre ses parents et tous ses proches réfugiés à Montfaucon le 19 septembre 1941. Il pu trouver un emploi à Lyon où sa sœur et son beau-frère s'occupaient de la Soupe Populaire que mon regretté père Silvain Kahn avait aussi rejoint pour y travailler ainsi que leur plus jeune frère Bertrand. Les trois frères ont été arrêtés à la "Soupe Populaire" le 13 mars 1944 pour être transférés au Fort Montluc puis à Drancy et finalement Auschwitz après un voyage horrible depuis la Gare de Bobigny.

Mon père et Bertrand ont été affectés dans des commandos à Auschwitz même tandis que Marcel a été affecté à Buna Monowitz, notamment comme soudeur. Il a été libéré par les Russes le 5 mai 1945 après avoir été affecté à un camp de rassemblement et a pu rejoindre ses parents à Montfaucon. Mon père lui, a été libéré le 15 mai 1945 par les américains en Bavière après la terrible marche de la mort.

Mon regretté oncle Bertrand-Benjamin n'est malheureusement pas revenu d'Auschwitz, mon père m'a toujours parlé de lui avec beaucoup d'admiration, il était le plus sportif de la famille et avait été recruté dans l'équipe de football à Montfaucon, à Lyon, le 10 décembre 1943 il a eu un comportement héroïque en essayant de rattraper des miliciens qui avaient lancé des grenades dans la synagogue un vendredi soir et a été blessé par un éclat de grenade lancé par les fuyards.

Le souvenir que j'ai de mon oncle Marcel c'est celui d'un homme droit et pieux. Après la guerre il habitait Paris, rue de Maubeuge dans le 9ème arrondissement ou j'ai passé quelques vacances inoubliables avec toute sa famille et son épouse Lisette née Lévy. Il était un membre éminent de la Communauté de la rue Cadet dans le 19ème arrondissement où j'avais pu assister à un cours du célèbre et regretté Rabbin Elie Munk et où officiait le regretté rabbin et 'hazan d'origine alsacienne Claude Lemmel.

Mon oncle n'hésitait jamais à inviter des personnes isolées qui venaient à la synagogue le Shabath et sa porte leur était toujours ouverte. Je me souviens aussi avec beaucoup d'émotion lorsqu'il était venu rendre visite à mon père gravement malade à l'hôpital de Strasbourg, je l'ai vu arriver en larmes craignant, en cette fin de l'année 1989, de rentrer dans cette chambre où il voyait son frère en grande souffrance. Ce fut une rencontre mémorable qui reste gravée dans ma mémoire.

Peu de temps après, mon père est décédé le 17 janvier 1990, ce fut lui qui fut hospitalisé pendant de longues semaines avant de quitter ce monde la même année laissant un grand vide pour tous ses proches et ses nombreux amis.

Comme mon père, ce n'est que quelques mois avant de tomber malade qu'il s'était décidé à témoigner de son parcours avant de quitter ce monde, pour le transmettre à ses enfants.

Alain KAHN

LA "DROLE DE GUERRE"

J'ai été mobilisé le 2septembre 1939, et affecté à une batterie de DCA, qui se trouvait en Alsace. Je dois dire qu'au début de la guerre, il y avait ce qu'on appelait "la drôle de guerre". L'Allemagne n'attaquait pas la France, et pour passer le temps, nous jouions aux cartes, ou au football.

C'est d'ailleurs au cours d'un match de football que j'ai été renversé par un collègue soldat, qui avait certainement 1 m90 à 2m, et que j'ai eu un épanchement de synovie. Ce qui m'a valu d'être hospitalisé pendant 8 jours. J'ai été immobilisé de la jambe, tenu par trois personnes lorsqu'on m'a fait une ponction.

Ceci dit, j'ai exercé la fonction de télémétriste. J'ai été recruté parmi ceux qui avaient la meilleure vue. Nous avions à notre disposition un télémètre, appareil servant à repérer les avions, que nous pouvions identifier jusqu'à 40 km de notre base.

Nous avions de temps en temps des alertes concernant des avions ennemis. Un jour nous avions repéré un avion ennemi qui se dirigeait vers notre batterie. Alors qu'il n'était plus qu'à 1 km de notre batterie, nous voulions tous tirer sur lui. Le capitaine n'a pas voulu, et ce n'est que lorsqu'il avait dépassé notre batterie d'environ 1 km que ce dernier a crié "Feu". Mais le temps de tout régler, et de tirer, c'était déjà trop tard.

C'est ainsi qu'on arrive au 10 juin 1940. Je me suis levé ce jour avec une crise d'appendicite aigüe. Je divaguais vraiment. Ce que voyant, notre lieutenant, qui était originaire de la même ville que moi, m'a amené dans sa voiture à l'hôpital de Sarrebourg. J'ai été opéré immédiatement, et on m'a mis des agrafes.

Ayant appris que les Allemands s'approchaient de notre zone, je me suis levé pour voir si je pouvais marcher. Malheureusement les agrafes qu'on m'avait mises m'en empêchaient, et j'ai dû me résigner à aller me recoucher. Car mon intention était d'aller dans les Vosges, où je connaissais pas mal de personnes et amis, ayant été représentant.

Le matin du 17 juin 1940, nous voyons arriver à l'hôpital un side-car allemand dont le passager braquait une mitraillette, en disant en allemand que nous étions tous prisonniers. C'était à l'hôpital complémentaire de Sarrebourg.

Le nombre de blessés allemands ayant fortement augmenté, on a conduit tous les blessés français dans un petit hôpital à côté de Sarrebourg. Là, personne n'a songé à s'évader, ce qui était pourtant facile. Car dans notre chambre, il y avait un propagandiste, qui répétait à longueur de journée : "Vous verrez que dans huit jours tout le monde sera libéré. Vous ne vous imaginez pas qu'ils vont nous nourrir pour rien. Vous verrez que tout le monde sera libéré".

PRISONNIER...

Il n'en fut pas ainsi, car après une dizaine de jours, tout le monde a été emmené dans un véritable camp de prisonnier à Berthelming. C'était une grande prairie entourée de barbelés avec des miradors. Le ravitaillement n'était pas organisé. Et nous avons vraiment souffert énormément de faim. A tel point que manquant de force je ne pouvais pas marcher, et c'est en rampant que j'ai cherché du cresson, que je faisais cuire dans une boite remplie d'eau.

Les Allemands qui nous gardaient logeaient dans des wagons à bestiaux - la ligne SNCF longeait le camp. Nous nous sommes aperçus qu'ils jetaient les boites vides de "singe" (viande). Nous nous sommes empressés de ramasser ces boîtes vides pour sucer ce qui en restait.

Tout cela a duré quinze jours, jusqu'au soir où nous nous sommes aperçus que toutes les lampes autour du camp étaient allumées. C'était pour éviter d'éventuelles évasions. En effet le lendemain tous les prisonniers ont été rassemblés dans le camp pour être ensuite dirigés dans des wagons, qui étaient prêts pour nous emmener en captivité en Allemagne (80 par wagon).

Après quelques jours, nous sommes arrivés à Bad Sulza, qui se trouve près de la ville de Weimar. Nous avons passé une visite médicale, sans plus. Deux jours après, un rassemblement, on a demandé des volontaires pour aller travailler. Je me suis présenté, et avec cinq camarades - dont quatre juifs - nous avons été affectés dans une fabrique de jus de fruits à Schalla, près de la ville de Rudolstadt. L'usine s'appelait "Obstverwertungsfabrik", ce qui veut dire "usine de mise en valeur des fruits", où nous fabriquions des jus de pommes.

Je dois dire que c'était vraiment une planque. Nous déchargions une fois par semaine un wagon de pommes provenant toujours de Montauban. Nous étions donc six prisonniers - dont cinq juifs - qui allèrent tous les jours de la semaine, sans sentinelles et cela est important , à l'usine qui était à peu près à 500m. de notre camp de prisonniers.

Dans cette usine travaillaient trois ou quatre femmes dont les maris étaient dans l'armée, et le chef était un Allemand travaillant également avec nous - un civil nazi -. Ce qui était intéressant, c'est que l'usine nous fournissait le repas de midi - c'était toujours de la salade de pommes de terre, très bonnes d'ailleurs -, et de ce fait, nous recevions au camp le soir, le repas du midi et celui du soir. A midi, nous avions autant de pommes françaises que nous voulions, et nous ramenions le soir au camp dans une musette - nous en avions le droit - quelques pommes que nous donnions aux copains, en même temps que nous partagions le repas de midi qu'on nous gardait pour le soir avec quelques copains qui ne travaillaient pas et qui se jetaient là-dessus. Nous étions très surpris de la façon que travaillaient les femmes à l'usine comme des hommes

Ce qui était moins agréable, c'était la façon dont nous traitait le nazi qui travaillait avec nous, en se moquant constamment de nous. Par exemple : "vous voyez, nous avons plein de pommes françaises, alors qu'en France, il y a la famine".

Un jour j'en avais tellement marre de ses moqueries, que je lui ai dit : "Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en France il y a des inondations de vins dans le midi tellement il y en a, mais que je n'ai pas vu d'inondations de vin en Allemagne". Il parut sidéré de ma "'houtspa".

C'était vraiment une veine pour nous d'avoir ce travail à faire. Malheureusement, un beau jour, à l'appel du matin, on a demandé à tous les Alsaciens de se présenter au bureau. Comme Alsaciens il n'y avait que des juifs. Or j'avais entendu dire que tous les juifs avaient été expulsés d'Alsace, et je me suis dit qu'ils ne voulaient plus de juifs en Allemagne : "Judenrein".

Effectivement deux jours après, nous sommes partis par chemin de fer, avec deux soldats armés d'un fusil. Nous étions tous des juifs.

Nous avons très souvent changé de train. Or à chaque arrêt, en changeant de train, nous avons la surprise de voir que c'étaient les deux soldats armés qui nous accompagnaient, qui nous payaient les rafraichissements dans les buffets de gare. Nous pensions alors tous sincèrement que nous allions être libérés.

Le soir, quand nous sommes arrivés à Offenbourg (ville située en face de Colmar, de l'autre coté du Rhin), quelle ne fut notre surprise de voir à l'entrée du camp "Heimatslager" ce qui signifie "camp de rapatriement". Malheureusement une grosse déception nous attendait.

En effet le lendemain de notre arrivée, tout le monde est passé devant un officier S.S dont voilà le dialogue :

- Jude (juif) ?

- Jawohl (oui).

- Raus (dehors) !!".

L'après-midi, tout le monde est passé devant un vieil officier de la Wehrmacht (armée allemande), où le dialogue était le suivant :

- Jude ?

- Jawohl !!

- Kann ich leider nichts machen (malheureusement je ne peux rien pour vous).

|

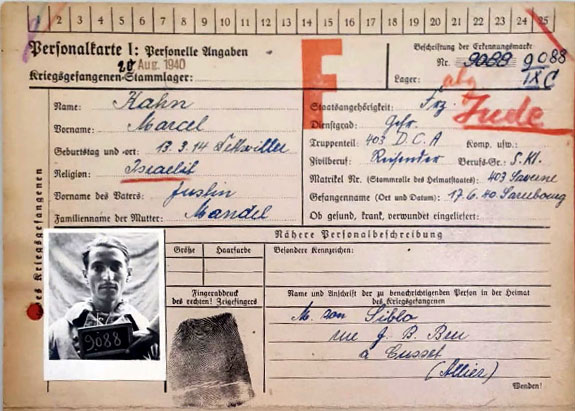

Extrait des documents d'inscription de Marcel Kahn au camp de Heuberg avec la mention "Jude" (Juif) © Division des archives des victimes des conflits contemporains - Caen |

Le lendemain, départ en chemin de fer, pour arriver quelques heures plus tard à Heuberg (1200m d'altitude) dans un camp de discipline réservée aux juifs. C'était en février 1941, et il faisait un froid de canard.

Le "Kapo" - chef de camp - était d'une brutalité incroyable. On l'appelait d'ailleurs "le matraqueur". Son plaisir était de taper sur nous. Ce que nous avons vu dans ce camp nous a sidérés.

En effet, Heuberg étant dans la montagne, nous avons vu une espèce de caserne, distante d'environ 400m, et qui était destinée aux soldats allemands qui étaient punis. Un jour en regardant au loin, nous avons vu les soldats allemands, munis de leurs paquetages, faire pendant des heures, l'exercice qui consistait à "hinlegen" ("couchezvous") et puis "aufskhen" ("levez-vous"). Les soldats étaient vraiment crevés ; et il y avait de quoi. Après avoir vu cela, nous étions moins étonnés des tracasseries que nous subissions.

Dans ce camp notre travail consistait à casser des pierres, et à les mettre dans des wagonnets.

J'oubliais de dire que c'était une carrière de pierres. Ce qui rendait notre travail pénible, c'est qu'il faisait très froid - nous étions à 1200m d'altitude - il y avait beaucoup de neige, et par dessus le marché, on n'était pas chaudement habillés.

Ce travail a duré trois mois environ jusqu'au jour, où un ordre est venu, de quitter ce camp, pour participer à la construction d'un tunnel, qui devait rejoindre la frontière italienne. C'était dans la région de Wuttarhal.

Nous avons commencé notre travail ; on faisait exploser des pétards, qui devaient casser les rochers. Malheureusement, nous n'avions pas de casques et les rochers craquelés tombaient sur nous et faisaient des blessés tous les jours. Après quelques jours j'en avais marre et je me suis porté malade atteint soi disant d'un épanchement de synovie.

Je suis d'abord passé par le médecin français qui m'a accordé de ne plus travailler dans le tunnel, et de travailler à l'extérieur.

Mais il fallait aussi passer par le médecin allemand, trois jours plus tard. En tout état de cause, je me suis cogné le genou, pendant deux-trois jours, contre un mur, et j'avais de nouveau un épanchement de synovie (comme après le match de football).

Je suis donc passé devant le médecin militaire, et avec l'appui du médecin français, il m'a accordé de travailler désormais à l'extérieur du tunnel.

C'était dans la Forêt noire. Notre travail consistait à déblayer la terre, pour faire l'entrée du tunnel. Nous étions six ou huit à travailler ainsi ; nous étions gardés par un vieux soldat allemand, fusil sur l'épaule. Avec nous travaillait un civil allemand - communiste - qui avait été envoyé avec nous comme punition parce que communiste.

L'EVASION

Comme je connaissais la langue allemande - je suis Alsacien d'origine - il m'arrivait très souvent de discuter avec la sentinelle allemande. C'était beaucoup moins fatiguant que de remuer la terre.

Il m'arrivait aussi de discuter avec le civil communiste, qui un jour à ma grande surprise, me dit :

- Je ne comprends pas, pourquoi tu ne t'évades pas ?

Je lui répondis :

- C'est d'autant moins facile que je ne sais pas du tout où nous sommes.

Il me répondit :

- Je peux te dire la direction qu'il faut prendre ; il y a une trentaine de kilomètres jusqu'à la frontière.

Je lui ai répondu :

- Si vous me dites le chemin qu'il faut prendre, moi je vous donnerai du chocolat.

Car en Allemagne il n'y avait bien sûr pas de chocolat pour les civils tandis que nous on en recevait dans les colis de la Croix-Rouge, en plus du chocolat il y avait des pains de guerre (biscuits) et des cigarettes.

|

J'ai cherché un compagnon, costaud de préférence, car je voulais être défendu en cas de bagarre.

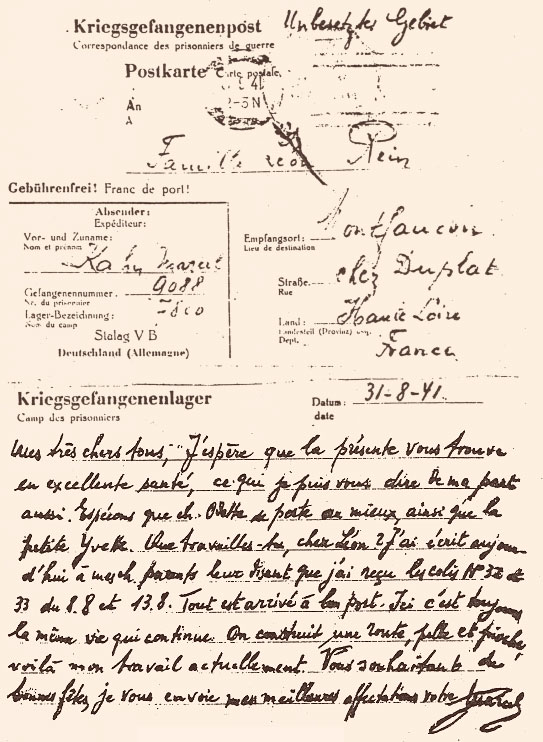

Donc début septembre 1941, mon collègue civil qui travaillait avec nous, m'a dit qu'il fallait que je prenne toujours la direction nord-est. Je lui ai donc remis le chocolat promis. Il m'a également indiqué, qu'il y avait environ 30 km. Nous étions dans la Forêt noire à 30 km de la frontière Suisse. J'avais donc décidé de m'évader le 12 septembre 41, car je voulais être chez mes parents pour le 19 septembre, c'était Rosch Hachana.

Le civil m'avait encore expliqué que lorsque je rencontrerai une route nationale, ensuite 30 mètres plus loin une ligne de chemin de fer, et une cinquantaine de mètres plus loin, une petite rivière, c'est que nous serions dans la bonne direction ; et que passé la rivière, il restait une centaine de mètres à faire dans une prairie, qu'il valait mieux ramper et non marcher car la frontière - de nouveau la forêt - était toute proche, et qu'il fallait prendre toutes nos précautions.

La frontière était gardée par des soldats allemands qui étaient éloignés l'un de l'autre d'un kilomètre environ, et ces derniers faisaient le va et vient. Il fallait donc profiter du moment où ils s'écartaient pour passer la frontière. Mais pour le moment, nous n'en étions pas encore là.

J'avais dit à mon copain, qu'on n'allait emmener que des biscuits de guerre, qu'on glisserait à l'intérieur du pantalon. Bien nous en a pris, car juste ce matin du 12 septembre 1941, à 6 heures, alors que tout le monde cherchait ses chaussures et son pantalon - ces derniers étaient enfermés tous les soirs dans une petite cabane à coté de notre baraque, ceci afin d'éviter les évasions -, trois de nos camarades ont pris la fuite. A côté de la cabane, il y avait une petite rivière, et c'est en traversant cette dernière, que nos gardiens ont entendu du bruit, produit par l'eau de la rivière.

Immédiatement nous avons entendu des cris : "Fluchtversuch" - c'est-à-dire "tentative d'évasion" -. Malheureusement cinq minutes plus tard, ces trois camarades étaient ramenés parmi nous, pour nous faire entendre "Hier kann keiner fluchten", ce qui veut dire "Personne ne peut s'évader ici".

Après cela, ils ont fouillé tout le monde, mais sans vérifier plus bas que les poches. Or nos biscuits étaient dans le bas du pantalon. Mon collègue m'a alors demandé après qu'ils n'aient rien trouvé lors de la fouille : "Alors on part? "Je lui ai répondu :"ah oui!!"

Nous recevions tous les matins un casse-croûte, qu'on mangeait vers 9h du matin. Ce casse-croûte se composait de deux tartines de pain noir avec de la margarine. Celui qui n'a jamais souffert de la faim, ne peut pas s'imaginer ce que représentait pour les prisonniers de guerre ce casse-croûte matinal.

C'est bien pour cette raison, que j'avais dit à mon camarade de mettre ce casse-croûte bien en vue du soldat allemand qui nous gardait. Je travaillais à environ 50 mètres de mon camarade d'évasion et comme nous chargions la terre déblayée dans des wagonnets - tous les deux -, je lui ai dit que nous nous évaderions à 7h30 précises le 12-9-41, qu'il fallait mettre, comme je l'ai déjà dit plus haut, le fameux casse-croûte bien en vue du soldat, et qu'à cette heure précise, il fallait demander à "austreten" c'est-à-dire "faire ses besoins".

J'ai donc demandé à notre gardien si je pouvais aller quelque part. Voyant mon casse-croûte, il n'a fait aucune difficulté et c'est ainsi qu'a commencé notre évasion.

Nous étions en Forêt Noire, et à partir de notre point de départ, il fallait grimper vers le haut de la montagne. Ayant couru une centaine de mètres, je commençais à apercevoir mon camarade.

Malheureusement dans la forêt les branches d'arbre desséchées craquent quand on marche dessus et c'est ainsi que nos gardiens se sont aperçus de notre évasion.

Nous avons entendu après avoir fait 200 mètres environ les soldats crier très fort "Fluchtversucht", ce qui veut dire "tentative d'évasion".

Ils ont donc prévenu leurs collègues, et se sont mis à courir après nous. Au bout d'un kilomètre de grimpette nous avons aperçu une prairie, et à environ 600 mètres c'était de nouveau la forêt.

Le malheur c'est qu'ils courraient après nous avec des chiens. Tout à coup nous avons entendu des coups de feu tirés sur nous. Nous avions environ 300 m. d'avance. D. merci ils ne nous ont pas atteints. C'est alors que j'ai aperçu un bosquet, constitué par des sapins d'une hauteur de 1 m. à 1m20.

J'ai dit à mon camarade d'évasion, qu'on allait arracher des branches de sapin, et qu'on allait se couvrir entièrement de ces branches. C'est ce qu'on a fait. C'était une bonne idée, cela a coupé le flair aux chiens. Nous entendions nos poursuivants avec leur chiens, qui étaient à une trentaine ou quarantaine de mètres. Nous n'avons pas bronché pendant des heures car nous craignions un guet-apens.

Finalement, n'entendant plus rien depuis longtemps, nous avons continué notre route. Vers la soirée, toujours en forêt voilà que nous tombons nez à nez avec un civil allemand. Craignant qu'éventuellement il nous dénonce nous avons pris nos jambes à notre cou, et avons fait 2 à 3 kilomètres de course. Malheureusement dans notre course, j'ai buté sur une branche de sapin, qui m'est rentrée dans l'œil, et qui m'a blessé à l'œil, me faisant pas mal souffrir.

Nous avons continué notre route jusqu'au soir et avons traversé un village, où nous nous sommes aperçu que les gens se retournaient sur notre passage. Pas étonnant puisque nous portions des vêtements militaires, avec gravé dans le dos K.G., ce qui veut dire "prisonnier de guerre".

Nous avons donc pris la poudre d'escampette, et sommes de nouveau rentrés dans la forêt, où nous avons marché jusqu'une bonne partie de la nuit, en nous servant toujours de notre boussole pour nous guider.

Malheureusement vers minuit, nous nous sommes enfoncés - sans nous en apercevoir - dans une ronceraie, où nous en avons vu de toutes les couleurs. Les ronces s'agrippaient aux vêtements, et impossible de s'en défaire.

Je dois dire qu'à ce moment là, notre moral était au plus bas. Et ce n'est qu'après trois heures de travail que nous avons pu en sortir...

Nous avons encore marché environ deux heures, et voilà que nous sommes devant cette fameuse route, dont notre civil - avec qui nous travaillions - nous avait parlé. Nous avons continué quelques mètres et nous voilà devant la ligne de chemin de fer. Nous étions rassurés car c'était certainement la bonne direction!

Encore une cinquantaine de mètres et nous voilà devant cette fameuse rivière, dont nous ignorions la profondeur.

Oui, mais voilà ! Moi je ne savais pas nager, pas plus que mon compagnon de route. Que faire alors ? C'est là qu'une décision rapide s'imposait. Eh bien, comme la rivière était bordée par des saules, j'ai dit à mon camarade qu'on allait couper une ou deux branches, parmi les plus longues, qui atteignaient 1 m50 de longueur.

Et c'est ainsi que nous avons traversé cette rivière, plantant devant chaque pas, notre branche au fond de la rivière, pour en connaitre la profondeur. D. merci à aucun point de repère, la profondeur ne dépassait 1 m20 à 1 m30. Arrivés de l'autre côté de la rivière, nous étions trempés, mais heureux !!

Et c'est maintenant qu'il fallait être prudent. Il nous restait donc une centaine de mètres à faire sur une prairie avant d'aborder la frontière. Pour qu'on ne nous voie pas, nous avons rampé ces 100 m. pour arriver à une forêt qui était la frontière Allemagne-Suisse.

Comme je l'ai dit auparavant cette frontière était gardée par des soldats armés, séparés d'environ 1 km. ; ils faisaient le va et vient entre eux, et il fallait profiter du moment où ils s'étaient séparés, pour traverser - en rampant - la frontière. Nous les entendions bavarder entre eux, et nous avons calculé qu'ils se rencontraient toutes les dix minutes environ. Et c'est en profitant du moment, où ils étaient séparés, que nous avons traversé la frontière en rampant, naturellement.

De l'autre côté de la frontière nous avons vu une prairie, et après avoir fait 200 m. environ, nous avons aperçu une maison à droite à 300 m. de nous; et un monsieur qui nous faisait signe de venir chez lui. J'ai dit à mon copain : "Pas question d'aller le voir !" Car je craignais que ce soit un espion capable de nous dénoncer.

Nous avons donc continué notre chemin, juste pour arriver à une route, où nous avons aperçu un civil sur une bicyclette, avec une remorque sur laquelle était posés des bidons de lait.

J'ai dit à mon camarade : "à celui-là on va lui demander où nous sommes". Car j'étais sûr, qu'il ne lâcherait pas ses bidons de lait pour dénoncer. A la question que je lui ai posée: "Où sommes-nous ici ?" il nous répond: "Mais vous êtes en Suisse !".

Là dessus, mon camarade et moi, nous nous sommes longuement embrassés.

Nous nous sommes dirigés vers le village le plus proche, qui était Schleitheim. C'était entre 4 et 5 heures du matin. Tout à coup, nous voyons une femme à la fenêtre, nous faisant signe de venir. Nous sommes montés chez elle, qui nous a préparé un magnifique petit déjeuner, avec pain de mie, beurre et chocolat. Il y avait ce matin plusieurs prisonniers de guerre évadés arrivés à Schleitheim, et cette dame nous a dit que nous devions nous présenter à la police. C'est ce que nous avons fait après l'avoir chaudement remerciée pour son accueil.

Nous nous sommes donc présentés à la police où il y avait déjà d'autres évadés, et le matin même on nous a emmenés à la prison de Schaffhouse. On nous nous a complètement fouillés, en nous disant toutefois : "Ne vous en faites pas, on vous rendra tout". Sur ce, on nous a mis en prison !!

J'ai rouspété vigoureusement, en leur demandant : "Qu'est- ce que nous avons fait, pour qu'on nous mette en prison ?" Vous ne devinerez jamais leur réponse : "Mais monsieur, c'est pour traversée illégale de la frontière"...

Je dirai tout de suite qu'on n'était pas malheureux ; car effectivement mon camarade et moi nous chantions toute la journée. Mais comme en traversant la forêt pendant notre évasion je m'étais blessé à l'œil - une branche de sapin m'avait arraché la cornée - j'ai demandé à voir un ophtalmo pour me faire soigner l'œil.

Le lendemain, un gardien de prison avec fusil sur l'épaule m'a amené chez l'ophtalmo, et ceci deux jours de suite.

Après quatre jours de prison, on a emmené tous les prisonniers de guerre évadés à un train, se dirigeant vers la France, précisément à Annemasse.

En traversant la frontière Suisse-France, on nous a recommandé de ne pas parler, car il y avait du côté d'Annemasse, des Allemands qui faisaient de l'espionnage. Arrivés à Annemasse, on nous a tout de suite dirigés sur Annecy, où j'ai été démobilisé le 19 septembre 1941. J'ai pris immédiatement le train pour Montfaucon, où habitaient mes parents, et je me suis présenté à la veille de Rosch Hachana. Je vous laisse deviner leur joie !!

Pour conclure, je dirai qu'il faut 3 éléments pour s'évader :

1. Du courage

2. Avoir foi en H.B.H.(Hakodosh Borouch Hou)

3. Avoir du "sekhel", "de l'esprit" (pour échapper à nos poursuivants, il fallait certaines astuces).

DE RETOUR EN FRANCE

Après avoir pris quelques mois de repos, j'ai voulu recommencer à travailler. Mon ancien patron, chez qui j'avais travaillé pendant onze ans, s'est excusé en me disant qu'il ne pouvait m'engager vu l'incertitude de l'époque.

Après avoir pris quelques mois de repos, j'ai voulu recommencer à travailler. Mon ancien patron, chez qui j'avais travaillé pendant onze ans, s'est excusé en me disant qu'il ne pouvait m'engager vu l'incertitude de l'époque.

J'ai donc commencé à travailler dans le jardin du maire de Montfaucon, m'occupant de la culture des légumes, et cela jusqu'au jour où j'ai appris qu'on cherchait un secrétaire dans le bureau de Yechouroun à Lyon, bureau qui s'occupait d'envoyer des colis aux internés des camps de Gurs, Rivesaltes, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, etc...

On n'avait pas mal de travail, jusqu'au jour où notre directeur s'est occupé de la Soupe Populaire Juive, qui était au 79 rue Lafayette à Lyon. J'ai été nommé caissier de cette Soupe Populaire. C'était strictement cacher, et pas cher. Il y avait pas mal de monde, qui venait tous les midis prendre leur repas.

Le 11 novembre 1942, les Allemands ont occupé le Sud de la France, de sorte que toute la France était occupée. Au début pendant les rafles, ils n'arrêtaient que les étrangers (juifs) pour les diriger sur Drancy, et de là sur les camps de concentration d'Auschwitz. Tout cela changera au début de l'année 1944.

Je me souviens que la veille de mon arrestation - soit le 12 mars 44 - je voulais aller avec mon frère à un match de football. On a finalement renoncé à y aller, de crainte des rafles.

Et c'est bien le 13 Mars 44, vers midi et demi que la Gestapo est rentrée dans la Soupe Populaire, revolvers aux poings, intimant l'ordre : "Haut les mains, tout le monde".

Un ami qui travaillait avec moi au bureau Yechouroun, s'est empressé d'aller à la Soupe Populaire. On lui a signalé qu'il y avait une rafle à la Soupe Populaire, il a répliqué : "Je ne risque rien, je suis américain". Malheureusement, au bout d'un quart d'heure il a été emmené comme tout le monde, et embarqué dans un camion, vers l'avenue Berthelot, siège de la Gestapo à Lyon.

Là ce sont les miliciens qui se sont occupés de nous. J'oubliais de signaler, que lorsque la Gestapo a quitté la Soupe Populaire, ils ont dit au gérant - mon beau- frère - : "Die suppe geht weiter". Traduction : "la soupe continuera à fonctionner". C'était pour faire une autre rafle. Vous pensez bien que le gérant et sa femme, sont partis immédiatement. Nous étions une quarantaine de personnes arrêtées. Donc, au siège de la Gestapo avenue Berthelot, les miliciens ont déployé un grand parapluie, nous ordonnant d'y jeter tout ce qu'on possédait: argent et bijoux.

Le soir on nous a emmenés au fort Montluc. C'était un endroit infect, à tel point qu'on a trouvé que cette prison était indigne de recevoir Barbie, chef de la Gestapo de Lyon.

On couchait sur la paille, il n'y avait pas de WC ; on avait mis un seau (avec couvercle) pour nos besoins. Je dois dire que j'étais arrêté avec mes deux frères.

Concernant le fameux Barbie, je dois dire que je ne l'ai jamais vu ; on l'a incarcéré lui aussi à la prison de St Paul, où monsieur avait sa télé !! (1)

AUSCHWITZ

Nous sommes restés huit jours à Montluc, et sommes partis pour Drancy le 20 mars 1944. Arrivés à Drancy nous ne savions absolument pas ce qui nous attendait. Ce n'était pas beau à voir, hommes, femmes et enfants tous plus inquiets les uns que les autres.

Nous sommes repartis dans des wagons pour Auschwitz le 27 mars 44, hommes, femmes et enfants mélangés dans des wagons à bestiaux, 80 personnes par wagon. On nous a donné à chacun un petit casse-croûte avec un peu de vivres. Et au point de vue hygiène, il y avait une grande bonbonne qui servait pour tout le monde.

D'après Serge Klarsfeld ce convoi comprenait 1025 déportés. 520 personne furent immédiatement gazées.

A notre arrivée à Auschwitz, nous avons été triés sur deux colonnes. Les jeunes, dont j'étais, à droite, les moins jeunes - personnes âgées - colonne de gauche. On nous a fait sortir du wagon comme du bétail, en nous "tapant dessus". Nous n'avions pas le droit d'emmener ce qui nous restait comme vivres dans nos cabas. "On vous l'apportera...".

Je dois dire que je n'ai plus jamais revu deux collègues de bureau dont Mr. A., qui avaient été sélectionnés à la colonne de gauche. Nous avons marché à pieds vers le camp de concentration d'Auschwitz et je me souviendrai toujours ce qu'il y avait marqué à l'entrée du camp : "Arbeit macht frei". Traduction : "le travail rend la liberté"...

A notre arrivée au camp d'Auschwitz, ce qui nous a frappé c'est de voir beaucoup de visages amaigris et inquiets.

Nous avons passé une visite médicale. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que le médecin, qui nous auscultait, était originaire de Saverne ; le Docteur de service que je connaissais bien et qui avait été déporté quelques temps auparavant. En me voyant il m'a reconnu tout de suite, et m'a donné un conseil qui m'a probablement sauvé la vie. Il m'a dit en effet : "Marcel, si on demande des volontaires pour travailler, présente toi immédiatement".

Je dois dire que deux jours après notre arrivée à Auschwitz, ils ont rassemblé tout le monde et nous ont fait passé devant un déporté qu'ils venaient de pendre ! Spectacle affreux et inoubliable !!

Quelques jours après, nouveau rassemblement de tous les déportés, et on a demandé des volontaires pour aller travailler. Je me suis présenté comme volontaire ignorant le genre de travail auquel je serai affecté.

Mon frère aîné Silvain qui au moment de notre arrivée à Auschwitz souffrait d'une crise d'appendicite s'est déclaré malade bien que je lui aie conseillé de ne pas le faire. Eh bien, miracle il a été opéré !! et a pu se reposer 89 jours…(2)

Quant à moi, j'ai quitté le camp d'Auschwitz pour aller au camp de Buna-Monowitz, qui était tout près. On m'a donc affecté à Gleiwitz, où pendant trois semaines, nous avons appris le métier de soudeur. Nous avons appris ce métier en travaillant de jour. Notre employeur était "Reichsbahnverbesungswerke", ce qui veut dire "usine de réfection des wagons de chemin de fer".

Après ces trois semaines d'apprentissage de soudeur nous avons travaillé de jour, remplaçant les ouvriers allemands qu'on avait envoyés au front. Pour aller à l'usine qui était distante de 2 à 3 kilomètres de notre camp, nous étions accompagnés de S.S. et comme chaussures nous avions des sabots. Tout le long du trajet nous étions obligés de chanter.

Nous avions dans notre camp un "Revier" - infirmerie -. Voilà qu'un soir m'étant légèrement blessé, je me fais soigner à l'infirmerie, et voilà que je retrouve alité mon plus jeune frère Bertrand, qui était d'une maigreur inimaginable. Comme notre nourriture était très maigre, il n'a pas supporté et était tombé malade - véritablement affamé. Nous n'avions pas grand chose à manger, mais tous les soirs je lui apportais un petit morceau de pain.

Voilà qu'un soir, en allant à l'infirmerie je ne le trouve plus à sa place habituelle. J'ai demandé à l'infirmier, qui me répond : "Il est parti dans un camp de convalescence". J'avais compris tout de suite, je ne l'ai plus jamais revu...

J'ai donc continué à travailler comme soudeur dans cette usine. Par des journaux qui traînaient j'ai appris que les Russes avançaient rapidement. Un jour, en rentrant du travail, j'ai remarqué près de la cuisine, qu'il y avait des pelures de pommes de terre. Je me suis approché, et j'ai ramassé quelques pelures. Malheureusement, le Kapo s'en est aperçu, et m'a frappé très fort avec son bâton. Je n'ai plus jamais recommencé.

Vers la fin janvier 1945, je ne sais pas exactement le jour, on a rassemblé tout le camp, en nous disant qu'il allait être évacué.

Nous avons donc marché toute la journée, par un grand froid. Malheureusement beaucoup de camarades sont tombés évanouis de faiblesse, étant affamés. Tous ceux-ci ont été exécutés par nos S.S. qui nous accompagnaient.

Avec notre médecin de camp, j'ai soutenu toute la journée un camarade dont je ne souviens plus du nom qui de ce fait a échappé à une mort certaine.

Nous avons marché toute la journée, sur un sol couvert de neige. Vers le soir nous sommes arrivés au camp de Blechhammer.

Nous n'avions à peu près rien à manger, et je dois dire que la baraque où nous étions, était remplie de morts.

Le lendemain, il n'y avait plus de S.S. dans le camp. Quelques camarades sont sortis du baraquement, et finalement ils ont trouvé des silos près du camp, contenant des betteraves. Ils se sont jeté dessus, bien que ce ne soit pas excellent à manger.

Le jour suivant, pendant que quelques camarades étaient en train de ramasser des betteraves, voilà brusquement des Kapos allemands qui sont revenus, et qui ont tué avec leur mitraillette tous ceux qui étaient en train de ramasser ces malheureuses betteraves.

Il y avait des morts partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des baraques.

Pendant deux jours, nous n'avons plus vu de Kapos. Nous pensions que les Russes avaient beaucoup avancé, et avaient déjà dépassé notre camps. Toutefois nous n'avons aucun Russe dans le camp. Aussi avons-nous décidé, quatre camarades et moi, de quitter le camp, de crainte d'une peste, car il y avait des cadavres partout, et d'aller rejoindre la ville la plus proche.

LA LIBERATION

|

Il lui a conseillé d'aller à la ville de Katowitz, qui était distante d'à peu près 15 km. Continuant notre marche, voilà que nous tombons sur un village de STO (Service du Travail Obligatoire) complètement désert. Devant l'avance des Russes, on leur avait certainement conseillé d'évacuer en toute hâte les villages, qui étaient composés de petites baraques en bois.

Les STO étaient des jeunes Français de 18 à 20 ans, réquisitionnés par les Allemands pour travailler en Allemagne, et remplacer dans les usines les jeunes Allemands envoyés au front.

Quelle ne fut pas notre surprise de trouver dans ce village, pas mal de ravitaillement. Pour ma part, j'ai trouvé entre autres une boite de lait concentré sucré, que j'ai bu d'une seule traite. Mais le lendemain, et les jours suivants, j'étais vraiment malade avec une bonne dysenterie. Mes quatre camarades étaient également très malades après un an de famine. Heureusement nous avons trouvé une boite de charbon (Formocarbine) dont nous mangions un peu avant chaque repas. Au bout de quelques jours nous étions remis de notre dysenterie.

A part du ravitaillement nous avons trouvé des vêtements et surtout des chaussures. Sachant que ces affaires pourraient nous servir par la suite, nous avons embarqué tout cela sur une charrette à quatre roues, et finalement nous sommes arrivés à Katowicz.

On nous avait signalé un camp de rassemblement pour les déportés. Ne sachant pas ce qu'était ce camp, nous y avons envoyé deux camarades pour voir. Ils sont revenus, en nous disant que ce camp était infect, mais qu'il y avait des paillasses et des matelas pour dormir. Nous y sommes donc allés. J'ai reconnu là-bas deux dames, dont l'une était de Strasbourg, et que je connaissais.

En relisant mes Mémoires, j'ai constaté que j'avais omis de signaler quel était notre repas au camp de Gleiwitz, camp d'où je partais la journée pour aller travailler à l'usine de réfection des wagons de chemin de fer, qui étaient abîmés.

Le matin, nous recevions une tartine de pain noir avec de la margarine ; à midi nous recevions tous les jours une soupe, et si on avait de la chance, on y trouvait une ne demi pomme de terre, ou une pomme de terre avec parfois un petit bout de viande ; mais c'était très rare. Le soir on recevait un petit casse-croûte de rien du tout, le tout étant largement insuffisant comme nourriture ; tout le monde était affamé, et on perdait du poids tout les jours.

Je reviens donc è ce camp infect, qui était à Katowitz. Le nombre de malades augmentait chaque jour, au bout de quelque jours, on nous a déménagé dans une grande école au centre de la ville de Katowitz. Si les repas étaient encore insuffisants au moins c'était propre. Devant l'école, il y avait un soldat russe qui gardait l'entrée, et interdisait aux déportés de sortir de la ville.

Un jour en me promenant dans la cour de l'école, je me suis aperçu qu'il y avait un petit trou à l'arrière de l'école, suffisamment grand pour pouvoir passer. Un jour, j'ai pris une paire de chaussures, que j'avais récupérée au village du STO, essayant de l'échanger contre du ravitaillement.

J'avais appris que la vente était interdite, mais qu'on pouvait faire du troc. C'est à dire faire un échange. J'ai trouvé une petite place de marché, où il y avait beaucoup de paysans qui faisaient du troc. J'ai réussi finalement à échanger ma paire de chaussures, contre une 1/2 livre de beurre.

Quand je suis rentré à l'école, où nous logions, mes camarades ont vu le beurre, que je leur ai distribué en partie, toute la chambrée s'est jetée sur moi me demandant comment j'ai pu avoir du beurre. Le lendemain, nombre de camarades m'ont proposé d'échanger des chaussures et des vêtements, qu'ils avaient récupérés comme moi, dans le village de STO.

Cet échange allait si bien, que j'ai dû prendre un associé dans mon commerce. Ayant récupéré quelques zlotys il m'est même arrivé de rentrer dans une pâtisserie, où j'ai mangé quelques gâteaux.

Nous sommes donc restés dans cette école environ deux mois, jusque fin avril 45. Grâce â mon commerce, j'ai réussi à prendre un peu de poids, que j'avais perdu durant ma déportation.

Un beau jour, le chef du camp nous informe que nous allons être rapatriés en France, mais qu'on passerait par la Russie. Nous avions du mal à le croire, d'autant plus que nous nous demandions pourquoi on passerait par la Russie, alors que c'était bien plus court par la Tchécoslovaquie et l'Autriche pour rentrer en France.

Tout arrive pour qui sait attendre. Et voilà que fin avril 1945, un beau jour on nous embarque dans des wagons - 60 à 80 par wagon - pour traverser la Russie, et aller à Odessa.

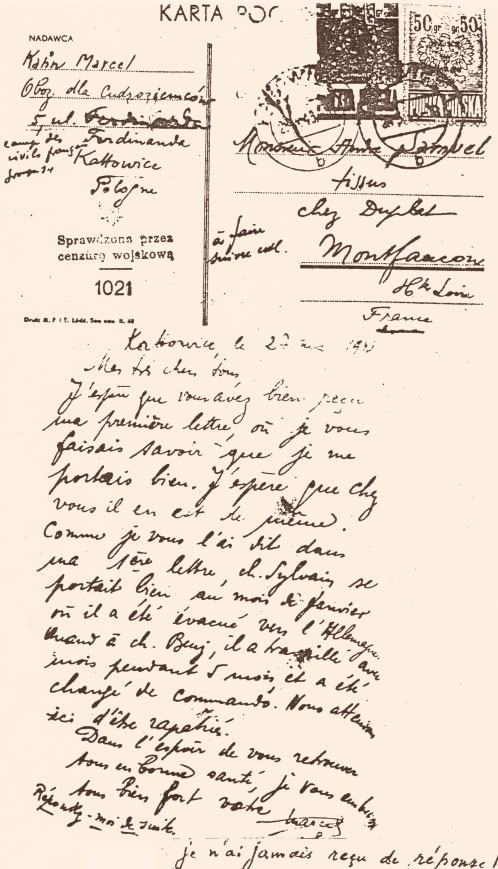

Un jour, le 27 mars 1945 - bien avant le départ - on nous a quand même permis d'aller en ville, à la Croix-Rouge, pour faire une carte d'identité. J'en ai profité pour écrire une lettre à mon beau-frère, qui habitait à côté de mes parents. Et cette lettre est bien arrivée (expediée le 27/3/45).

Donc nous sommes partis de Katowitz, traversant l'ouest de la Russie. Le voyage a duré environ huit jours; le train s'arrêtait souvent dans des petites gares, où on avait le droit de descendre, et j'en avais profité pour "échanger" ce qui me restait de marchandises, chaussures et vêtements. Je me souviens de quelques noms de villes que nous avons traversées, entre-autres Pressychel, Brest-Litowsk...

Il m'est même arrivé dans un village, de rencontrer une femme juive ; je lui ai parlé quelques mots en "Yiddish", mais j'ai vu qu'elle évitait de converser avec moi, peut-être par peur de représailles, et j'ai laissé tomber.

Et finalement , nous sommes arrivés à Odessa, au bout de huit jours de voyage. Là on nous a logés dans une espèce de caserne ; mais c'était propre. Le 5 mai 1945, voilà que le matin le chef de camp, nous annonce que nous partons le même soir par bateau pour la France.

Par une astuce, j'ai réussi à sortir de la caserne, et je voulais aller chez un marchand de fruits. Je suis donc rentré dans un magasin où on vendait des fruits et de l'épicerie. Malheureusement, ce magasin était un magasin spécial pour la "commendatura", où la vente était libre mais destinée seulement aux officiers et aux hauts fonctionnaires ; tandis que la population s'approvisionnait dans des magasins, où la vente était limitée, et où il fallait avoir des tickets d'approvisionnement.

Tout d'abord, on a refusé de me servir. J'ai beaucoup insisté disant que j'étais un déporté "franzouski" français. Et finalement j'ai pu acheter une livre d'oranges. Il y avait quinze mois que je n'en avais vu la couleur!

Après l'annonce de notre départ le même soir pour la France, toute la chambrée était devenue folle d'excitation ! Nous étions une vingtaine de camarades déportés dans notre chambre. Notre excitation à tous nous a conduit à faire une bataille de "polochons". Malheureusement un des oreillers m'a atteint l'oeïl droit, et m'a blessé à la cornée. Voilà deux fois que j'étais blessé à l'œil droit (la première fois pendant mon évasion). j'en subis encore les conséquences aujourd'hui.

Effectivement le soir du 5 mai 1945, vers 11h du soir - heure à laquelle nous ne pouvions pas voir grand'chose , surtout le matériel de guerre qui était entreposé sur le quai - nous avons embarqué sur le bateau anglais Monoway. C'est là qu'on nous a servi ce qui fut pour moi le plus beau repas de ma vie : une tasse de chocolat, du pain de mie - on n'en avait pas vu la couleur depuis si longtemps - et du beurre.

Il y avait sur le bateau des déportés des STO français, des prisonniers de guerre français et belges. Vu le balancement du bateau quelques-uns parmi les passagers étaient malades. Quant à moi, quand j'étais sur le pont j'ai suivi le balancement du bateau, ce qui m'a évité de l'être.

Enfin le 8 mai 1945, nous voilà arrivés à Marseille. C'était le jour de l'armistice. On nous a fait savoir qu'il y avait une grave maladie à bord du bateau, et qu'on ne pourrait descendre que le lendemain. Comme le 8 mai était fêté pour l'armistice, nous pensions tous qu'ils craignaient que nous fassions trop de bruit où de scandale à Marseille. Nous sommes donc descendus du bateau le 9 mai 1945, accueillis comme des héros par une bonne vingtaine de dames de la Croix-Rouge, qui nous ont tous embrassés.

Après quoi, nous avons passé une sommaire visite médicale. On nous a remis du ravitaillement, et j'ai pris le train pour Lyon, où habitait mon beau-frère.

Que dire de plus après cette odyssée ? Mes parents étaient très très émus de me revoir.

Il ne me reste plus qu'à remercier Hakodosh Borouch Hou d'avoir pu échapper à cet enfer; mais il m'est impossible de ne pas m'en souvenir tous les jours...

Notes :

- Marcel Kahn fait ici allusion à Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de la région lyonnaise depuis février 1943, qui sera incarcéré à Lyon après son arrestation en 1983 (n.d.l.r.).

- Note d'Alain Kahn : en fait il a dû travailler le lendemain de son opération (cf. La mémoire ardente).

|