par Robert NEYMANN de Wasselonne

Quelques éléments de généalogie pour mieux comprendre le récit :

Mes grands-parents paternels de Wasselonne, Benoît et Antoinette Neymann, ont eu trois enfants : mon père René, marié à Betty Lévy, Blanche mariée à Georges Klotz de Strasbourg et Carry mariée à Maurice Loeb de Wasselonne.

Mes grands-parents maternels de Valff, Moïse et Ernestine Lévy ont eu sept enfants : ma mère Betty, Robert et Paul partis très jeunes en Amérique, Yvonne mariée à Sylvain Klein d’Obernai, Alice mariée à Ernest Klein de Strasbourg, Cora mariée à Robert Meyer, et Ernest.

L'enfance

Je

suis né le 29 juillet 1925 à Strasbourg, deux ans jour pour

jour après le mariage de mes parents le 29 juillet 1923. J'ai eu une

enfance heureuse ; Maman était une maîtresse femme qui s'occupait

avec une gentille autorité de tous les hommes de la maison, y compris

mon grand-père paternel, Benoît, dont je me rappelle qu'elle

l'habillait, le soignait comme si elle était sa fille. Papa était

une crème d'homme, mais il faut dire que, nous, les enfants, étions

dociles et n'avions pas intérêt à nous permettre un écart...

J'ai une image de l'arrivée de mon frère Gérard... dans

un panier à linge en osier ! C'était un cadeau que la cigogne

m'apportait, ce frère avec lequel je me suis toujours superbement entendu.

Ensemble, on jouait aux billes, aux soldats de plomb, ou aux échecs...

Si cette existence semble particulièrement simple, nous menions quand

même une vie bourgeoise pour l'époque, avec une "bonne" à

demeure, jour et nuit, qui n'avait comme permission dans la semaine que d'aller

à l'église le dimanche matin !

Je

suis né le 29 juillet 1925 à Strasbourg, deux ans jour pour

jour après le mariage de mes parents le 29 juillet 1923. J'ai eu une

enfance heureuse ; Maman était une maîtresse femme qui s'occupait

avec une gentille autorité de tous les hommes de la maison, y compris

mon grand-père paternel, Benoît, dont je me rappelle qu'elle

l'habillait, le soignait comme si elle était sa fille. Papa était

une crème d'homme, mais il faut dire que, nous, les enfants, étions

dociles et n'avions pas intérêt à nous permettre un écart...

J'ai une image de l'arrivée de mon frère Gérard... dans

un panier à linge en osier ! C'était un cadeau que la cigogne

m'apportait, ce frère avec lequel je me suis toujours superbement entendu.

Ensemble, on jouait aux billes, aux soldats de plomb, ou aux échecs...

Si cette existence semble particulièrement simple, nous menions quand

même une vie bourgeoise pour l'époque, avec une "bonne" à

demeure, jour et nuit, qui n'avait comme permission dans la semaine que d'aller

à l'église le dimanche matin !

|

Mon père tenait un petit commerce de vêtements et continuait l’entreprise familiale de fabrication de matsoth [pains azymes] créée par son grand père Salomon Neymann en 1850. Celle-ci, à cette époque, n’était destinée qu’à la production nécessaire pour Pessah. En 1929, je me rappelle l’ébauche d’un four électrique par Papa et un ingénieur d’Obernai, M. Fastinger, et je me souviens d’un essai expérimental avec un petit four d’environ un mètre, qui fut concluant. En 1930, le four industriel était en fonctionnement, se substituant à la cuisson au feu de bois. Ce fut le début du développement de notre entreprise. Ce fut aussi l’époque où mon père fit l’acquisition de plusieurs petites fabriques, en particulier celle de Boulay, et surtout celle de Nancy (Bloch) qui donna lieu à une clientèle importante (Paris, Marseille, Nice, Luxembourg).

Je fréquentais l’école primaire de Wasselonne où j’allais avec Gérard dans la voiture à pédales, offerte par l’oncle Nathan des États-Unis. On roulait comme des fous, j'embarquais parfois quelques copains, et je garais ma bagnole devant l'école !

En juillet 1936, je passai mon certificat d’études pour entrer en 6e au lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, après un examen d’entrée. Je logeais pendant la semaine jusqu’après Shabath chez mes tante et oncle Blanche et Georges Klotz.

Gérard a été, courant 1938, atteint d’une ostéomyélite qui heureusement a pu être très bien soignée grâce à d'excellents médecins (Dr Knecht à Wasselonne, Professeur Stultz et Dr Adler à Strasbourg). Il n’existait pas d’antibiotiques à l’époque.

Le 2 novembre 1939, éclata la deuxième guerre mondiale. Strasbourg fut évacuée. Son université se replia à Clermont-Ferrand. J’entrai donc en 3e en octobre 1939 au lycée d’Obernai, et je fus reçu chez mes tante et oncle Yvonne et Sylvain Klein qui avaient aussi été obligés d'héberger un lieutenant français, avec lequel ils entretenaient de bons rapports. Celui-ci nous apprenait à jouer aux échecs et recevait de temps à autre la visite de sa femme qui venait de Toulouse. Nous allions à Obernai à vélo, mon ami Pierre Krantz et moi, 25 kilomètres tous les lundis matins ! A Wangen, une jeune fille nous attendait pour ne pas rouler seule.

Les années de guerre

En 1939, le 10 mai 1940, ce fut ce qu’on appela la "débâcle". Nous avions réussi à faire la saison de Pessah, livrés en farine par le moulin Hertrich de Dossenheim sous la surveillance du rabbin Joseph Bloch de Haguenau (les Grands Moulins de Strasbourg étaient fermés). Les armées allemandes déferlèrent sur la France par la Hollande et la Belgique et s’approchaient de l’Alsace. Nous quittâmes Wasselonne le matin du 15 juin 1940 en Vivaquatre avec remorque que mon père avait achetée fin de l'année 1939 pour pouvoir livrer, notre camion ayant été réquisitionné par l’armée.

Nous ne savions pas où aller. C’est moi qui roulais et je n’avais pas quinze ans. Nous traversâmes les Vosges, Épinal bombardée où nous avons rencontré les Landauer de Wasselonne avec leur belle-sœur Hermine, jeune femme de Montbéliard dont le mari était prisonnier. Nous roulâmes ensemble pour arriver le lendemain 16 juin à Pierrefontaine-les-Varans dans le Doubs.

Je me souviens bien avoir passé la nuit dans une énorme grange sur de la paille à côté de mon grand-père de quatre-vingt-quatre ans et de beaucoup d’autres réfugiés ; nous entendions au poste de radio le Maréchal Pétain demandant l’armistice. Le 17 juin, nous avons été hébergés chez de gentils fermiers dans la campagne près de Pierrefontaine. Les Landauer étaient accueillis chez des fermiers voisins.

Je ne me rappelle plus combien de jours nous somment restés chez les Girard - peut-être deux semaines ; mais je me souviens qu’un matin, un de leurs amis est passé pour nous dire qu’une "ligne de démarcation" allait être tracée, et qu’il ne nous restait plus qu’un ou deux jours pour quitter les lieux et être en "zone libre".

Nous laissâmes donc Pierrefontaine, et ce fut à Champagnole que nous vîmes les premiers Allemands, paradant et chantant leur chanson : "Wenn wir fahren gegen England"…

Nous continuâmes jusqu’à Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain, où nous logeâmes à l’hôtel jusqu’à début juillet.

Mes parents sont entrés en contact avec notre cousin Pierre Klein, le frère de mon oncle Ernest Klein, qui habitait Marseille. Celui-ci s’est occupé de trouver à nous loger au 396 avenue du Prado, au troisième étage de l’immeuble de la SOGIMA où habitaient déjà ma Tante Alice et son mari Ernest Klein, évacués de Strasbourg en 1939, et où vinrent également nous rejoindre les Klein d’Obernai et mes grands-parents maternels, au premier étage.

Gérard et moi allions au lycée Pétain, l’ancien lycée Perrier. J’y fis la seconde et la première, et je passai mon premier bac avec mention assez bien.

Tous les soirs, une grande réunion rassemblait du monde chez nous pour écouter Radio Londres - nous étions les seuls à avoir un poste. La vie se déroulait assez calmement, mais le ravitaillement se faisait de plus en plus difficile. Papa et son beau-frère Sylvain Klein partaient souvent très tôt le matin à la Madrague ou à Mazargues, attendre les pêcheurs pour acheter des sardines fraîches, ou au Vieux-Port où grouillaient de petits commerçants dans les nombreuses ruelles assez sordides. Ils s’étaient fait quelques copains et pouvaient avoir des légumes et un peu d’épicerie au marché noir.

Financièrement, nous touchions une petite allocation d’aide aux réfugiés d’Alsace-Lorraine. Mais surtout, dès notre arrivée à Marseille, Pierre est allé avec mon père chez son banquier pour échanger nos liquidités en or. Je me rappelle que mon père avait dit qu’il avait eu la chance de pouvoir encaisser la quasi-totalité des ventes de Pessah, et il avait aussi prélevé le crédit au CIAL avant de quitter l’Alsace. La monnaie se dépréciant rapidement, la vente d’or au fur et à mesure de nos besoins nous a permis de vivre pendant cinq ans. La Caisse d’Epargne de Marseille débloquait trimestriellement, me semble-t-il, un petit montant sur nos livrets de Wasselonne.

Ernest, le jeune frère de maman, - Nest comme nous l’appelions - est venu vivre chez nous après sa démobilisation d’Afrique du Nord. Un jour, il vint nous faire savoir qu’il était entré dans un réseau de résistance, et qu’il allait rejoindre les FFL, les Forces Françaises Libres du Général De Gaulle à Londres. Malheureusement, il a été appréhendé à sa descente du paquebot à Oran et rapatrié sur Toulon où il fut incarcéré pendant quelques mois. Papa et Sylvain lui rendaient visite toutes les semaines pour lui apporter quelques victuailles et des cigarettes.

Nous ne voyions pas de soldats allemands, et pourtant la Gestapo sévissait. Mon copain de classe Rozan, qui habitait également la SOGIMA, a été raflé avec sa famille à la gare Saint-Charles. Je n’ai plus jamais eu aucune nouvelle.

Le 8 novembre 1942 fut le jour du débarquement des armées anglo-américaines en Afrique du Nord (Casablanca, Alger, Oran) sous la direction du Général Eisenhower. Sabordage de la flotte française à Toulon… La zone libre est occupée. Nous songeâmes immédiatement à quitter Marseille, ainsi que les autres membres de la famille. Les Klein d’Obernai se dirigèrent vers Toulouse où habitaient le frère et la sœur d’oncle Sylvain, qui ont tous été déportés ; ils aboutirent à Caraman. Je crois que les Klein de Strasbourg étaient dans la région de Gap.

Nous-mêmes échouâmes à Pertuis, dans le Vaucluse. Nous voulions absolument que mes grands-parents maternels viennent avec nous. Notre insistance était inutile. Ils tenaient à rester à Marseille puisque Nest travaillait dans une pharmacie, chez les Martin, Faubourg National. Ils ont trouvé à se loger dans la rue Thubaneau, une petite rue assez mal famée perpendiculaire au Cours Belsunce, près de la Canebière. Nous habitions à Pertuis, Cour de la République, un logement au-dessus de la boucherie Favier, qui était pratiquement toujours fermée puisqu’il n’y avait pas de viande.

Gérard allait en classe à Pertuis ; moi, je suivais des cours de préparation au deuxième bac par correspondance à l’Ecole Universelle. Nous avions fait connaissance avec un couple juif parisien presque aveugle, les Loewé, qui vivaient à l’hôtel avec les beaux-parents de leur fille, les Lévis. M. Loewé était professeur de philosophie au collège de France ; il appartenait à la même promotion que Bergson. Il venait très souvent chez nous, m'enseignait les rudiments de philo et nous initiait au bridge.

Je m’étais fait quelques copains et copines : Jean Hyvernat, Bernard Lainé, Renée Toselli, Ninon,…. Je donnais aussi quelques leçons d’anglais, pour me faire un peu d’argent.

Mais l’avenir devint rapidement très sombre. Un jour, nous avons été convoqués au commissariat pour faire apposer le tampon «JUIF» sur nos cartes d’identité. J’entends encore le commissaire dire à papa : "Monsieur Neymann, je suis obligé de le faire mais j’ai choisi de l’encre qui n’est pas indélébile". J'ai appris par la suite que ce commissaire avait été fusillé, à cause de ses actes de résistance. Je ne me souviens plus de la date à laquelle papa et moi, et je crois même mon grand-père Benoît - qui avait quatre-vingt-sept ans! - avons reçu l’ordre de la préfecture d’Avignon de nous présenter pour être enrôlés dans le STO (service du travail obligatoire). Nous savions que dans ce cas nous aurions été pris par les Allemands. Heureusement, papa connaissait un Alsacien, M. Mainberger, dont on se méfiait un peu et qui travaillait à la préfecture. Il alla le trouver pour lui demander conseil : "Donnez-moi vos convocations, demain matin je vais arranger cela, vous n’aurez pas à vous y rendre". On n’a jamais su ce qu’il a fait, mais ce jour là, il nous a sauvé la vie. La Résistance a aussi été faite de ces petits gestes au quotidien...

Quelques mois passèrent dans la crainte et la peur quotidienne. Mais ce fut l’horreur le jour où la pharmacie Martin qui avait nos coordonnées nous avisa que mes grands-parents et Nest avaient été arrêtés par la Gestapo, le 3 décembre 1943 à l’heure du déjeuner, et incarcérés à la prison des Baumettes. Mon père, inconscient du danger qu’il courait, se rendit à cette prison pour essayer de les en sortir. Il n’a rien pu faire pour les libérer et l’on peut parler de chance que lui-même ait pu revenir à Pertuis. Ma grand-mère avait laissé une lettre dont je possède une photocopie ; cette lettre, elle l'avait envoyée de la prison des Baumettes à ma tante Yvonne qui était réfugiée près de Toulouse. Nous n’avons plus eu aucune autre nouvelle de mes grands-parents. Nous avons su par la suite qu’ils avaient été acheminés sur Drancy, et de là à Auschwitz vers la mi-décembre pour être gazés dès leur arrivée. Mes grands-parents, Moïse et Ernestine Lévy, avaient respectivement soixante-et-onze et soixante-six ans.

|

La vie à Pertuis devenait très pénible. Nous nous sentions de plus en plus traqués. Nous avions quitté notre appartement pour nous cacher un peu à l’extérieur dans une espèce de masure habitée par une vieille folle, Madame Bourg, et sa chèvre. Ma mère faisait des efforts en notre présence pour cacher son immense chagrin, mais la nuit, je l’entendais pleurer. C’était affreux.

Moi, je travaillais chez les Perrin, de très braves paysans qui m’avaient embauché plus pour me cacher que pour me faire travailler. Tous les matins, M. Perrin m’appelait : "Tu viens, Robert, on va prendre la goutte !". La goutte, c’était des cerises au kirsch dans un petit verre. Madame Perrin n’était pas contente quand elle nous surprenait, et elle grondait son mari.

Ils avaient un grand potager en face de la ferme, mais l’essentiel de leur production, c’était les asperges, le blé et les pommes de terre. Ils n’avaient pas de vigne. Pendant la saison, on allait tous les matins cueillir les asperges avec un outil spécial. Elles n’étaient pas présentées en bottes d’un kilo, mais logées en vrac dans les cageots qui étaient pesés. Quelques belles asperges se trouvaient sur le dessus du cageot, et le deuxième choix était invisible : c’était une manière de tromper les Allemands à qui elles étaient destinées ! Et c’est un grossiste de Cavaillon qui procédait au ramassage.

Un jour, nous étions en train de "donner de l’eau" aux pommes de terre : à l’extrémité d’un immense champ, un ouvrier laissait couler de l’eau dans un caniveau entre deux rangées de pommes de terre. Je me trouvais à l'autre bout, et quand l'eau arrivait, je faisais signe avec un bâton et l'arrêtais en amoncelant de la terre. L’ouvrier, alors, faisait couler de l'eau dans le caniveau suivant, et ainsi de suite. C'était un travail peu fatigant. Tout d'un coup, un jeune garçon vint vers moi en courant, et tout essoufflé : "M. Perrin m'envoie pour vous dire que vous ne devez pas rentrer à la ferme. Il y a la Gestapo qui est là pour vous arrêter." J'étais évidemment dans tous mes états. J'ai attendu, je ne sais plus pendant combien de temps, quand je vis de loin M. Perrin lui-même venir à moi. Il m'apprit que la Gestapo était accompagnée d'un milicien qui m'avait dénoncé. Heureusement qu'il avait trouvé un petit moment pour envoyer le gamin m'avertir.

L’étau se resserrait de plus en plus, la vie devenait insupportable. Un jour, en allant à la ferme, je vis au bout de la rue une horde de soldats allemands entrer dans les maisons. Je passais devant une villa, une femme ouvrit prestement la porte et me fit signe d'entrer. Elle me cacha dans une armoire. Peu après, les soldats entrèrent, fouillèrent la maison, mais heureusement ne me trouvèrent pas. Comme dans un film, mais c'était la réalité. Ce jour là, cette femme m'a sauvé la vie. Je suis retourné pour la voir en 1946 ou 47 et la dame que je rencontrai alors affirma qu'elle ne me connaissait pas et ne m'avait jamais vu. Peut-être m'étais-je trompé de maison...

Un autre jour, mes parents revenaient du centre pour avoir fait quelques courses ; Gérard les attendait en pleurs devant la grille de la fermette. Le secrétaire de mairie M. Machet (des transports Machet) était venu nous avertir que la Gestapo recherchait tous les juifs, et que nous ne devions surtout pas bouger. Gérard craignait que les parents aient été arrêtés.

Ainsi, les semaines passèrent dans la crainte et l'angoisse. Le grand espoir surgit quand le 6 juin 1944 le débarquement eu lieu en Normandie. Au prix d'énormes sacrifices, les armées alliées gagnaient du terrain pour se diriger vers Paris qui a été libérée par la deuxième DB du Général Leclerc.

Mais pour nous, l'étau se resserrait de plus en plus ; les Allemands devenaient de plus en plus virulents dans la chasse aux juifs, à mesure que leurs armées étaient abattues en France. Évidemment, on savait que la fin de cette période épouvantable était proche à présent, mais il fallait tenir le coup et ce, jusqu'au 15 août 1944, quand eut lieu le débarquement sur la Côte d'Azur, près de Saint-Raphaël. Notre joie fut immense quand nous vîmes les troupes américaines traverser Pertuis. Et je me rappelle très bien les avoir accompagnées vers la plaine à la sortie de la ville. Un soldat alors me tendit une grenade à main, et lorsque je lui dis : "How does it work?", il m'enjoignit de rentrer chez moi ! Au loin on voyait les tanks allemands qui se faisaient canarder. Mes parents étaient heureux de me revoir.

Nous étions libres ! Libres de nous déplacer, libres de nous exprimer ; plus de crainte de se faire arrêter à tout moment. C'était incroyable… ce bonheur de s'en être tirés vivant, bonheur assombri par le chagrin d'être restés sans nouvelles de mes grands-parents et de mon oncle. Mon père est immédiatement retourné à Marseille à la pharmacie Martin où mon oncle avait déposé un coffret de mes grands-parents contenant probablement un peu d'argent et des bijoux. M. Martin lui dit que la Gestapo avait débarqué dans l'après-midi de l'arrestation et qu'il avait été obligé de remettre ce coffret. On n'a jamais su la vérité…

Nous étions revenus dans notre appartement du centre-ville. Notre vie serait devenue plus calme si nous n'avions pas quotidiennement le souci du sort des déportés. Nous suivions le déroulement des opérations militaires, mais l'Alsace n'était toujours pas libérée. J'ai vécu la purge à Pertuis, c'est-à-dire le procès des collabos, la tonsure des femmes qui avaient couché avec les Allemands. Moi, je continuais à donner quelques leçons d'allemand et d'anglais à quelques élèves. Je m'étais fait deux amis de l'armée américaine. C’étaient deux Noirs qui gardaient un passage à niveau à Meyrargues. Je les rejoignais le soir à vélo. Ils étaient très gentils et me donnaient des boîtes de corned-beef et de peanut butter. En retour, je leur apportais quelques baguettes de pain, puisque papa s'était fait bien voir par la boulangère du coin, Mme Favre, qui acceptait de prendre moins de tickets de pain qu'il n'en fallait. Elle n'était pas dupe et jouait le jeu, un peu par pitié pour nous.

Ainsi le temps passait. L'Alsace ne fut libérée qu'en janvier 1945, après une ultime attaque de Von Rundstett. Mon grand-père Benoît tomba malade et décéda en mars 1945, suite à des problèmes respiratoires et un œdème pulmonaire. Tante Blanche et Oncle Georges sont venus à l'enterrement. Des amis avaient mis leur caveau à disposition. Nous avons fait rapatrier le corps plus tard à Romanswiller, en 1947 par Monsieur Simon, le "chamess" [bedeau] de Metz.

Papa est retourné à Wasselonne en mars pour voir l'état des lieux. La maison était occupée par une famille Meyer qui exploitait aussi le magasin de vêtements. L'usine de matsot avait été entièrement déménagée en Allemagne, vendue par un dénommé Ernest Loew qui était chargé de liquider les biens juifs. Une fois papa revenu à Pertuis, on a dû s'occuper des démarches en vue du retour. Il fallait déposer une demande pour obtenir des pneus et de l'essence pour la voiture et la remorque, toujours en dépôt chez Pierre à Marseille. Finalement nous avons quitté Pertuis le 15 juin 1945. Nous avons passé la nuit sur la place principale à Poligny, dans la voiture, pour ne pas être dévalisés.

Retour à Wasselone

|

Tout à fait par hasard, Papa a reçu du chef de gare l’adresse où avaient été expédiés en Allemagne notre four et les deux laminoirs. Les pétrins avaient abouti sur l'île anglo-normande de Jersey dans une cantine de l'armée allemande. Tout à fait par hasard également, le technicien M. Lux s'est fait connaître. Il travaillait chez les successeurs de la maison Scheyen, et c'est lui qui avait démonté le four pour son expédition en Allemagne. C'était quelqu'un de très gentil, d'un grand dévouement à notre égard. Après de nombreuses demandes avec dossier auprès du ministère de la Reconstruction, nous avons enfin obtenu l'autorisation de nous rendre en Allemagne pour récupérer notre matériel. M. Lux, papa et moi sommes donc allés près de Francfort en zone d'occupation américaine à la biscuiterie Gebruder Racki. Ces gens nous ont très bien reçus et nous ont avoué qu'ils n'auraient jamais acheté ce four s'ils en avaient connu la provenance. Il n'a d'ailleurs jamais fonctionné chez eux, faute d'électricité. Nous étions logés tout près, et nourris dans un petit hôtel-restaurant réquisitionné par l'armée américaine. Nous y sommes restés une bonne semaine.

Les Racki ont tout fait pour nous être agréables et nous faciliter la tâche : mise à disposition de personnel pour aider au démontage, fourniture de caisses en bois pour y mettre les corps de chauffe (il y en avait 120). Le tout est parti de Francfort pour arriver à Wasselonne. Il fallut alors pas mal de temps jusqu'à ce que l'usine pût redémarrer. Avec des bons "matière" nous avons pu acheter deux pétrins et une boîte de vitesse chez Marche à Westhoffen. Je pense que nous avons recommencé à travailler courant 1947, après avoir obtenu un premier déblocage de 500 quintaux de à l'ONIC (Office des céréales) à Paris, en faveur des Grands Moulins de Strasbourg qui honoraient les commandes contre des tickets de pain (ceux-ci n'ont été supprimés qu'après 1950).

Notre petit commerce de vêtements se remit doucement en place : les marchandises étaient rares et papa allait toutes les semaines à Strasbourg faire le tour des grossistes pour récupérer quelques articles. En attendant d'intégrer l'entreprise de matsot, j'ai fait un an de Droit à Strasbourg. J'allais aussi un peu chez mon oncle à Obernai pour être initié à la comptabilité, et je prenais quelques leçons de mathématiques chez M. Pfeiffer, un professeur du lycée d'Obernai. Gérard, lui, allait commencer ses études de médecine.

En 1948-49, je fus le premier en France à penser à emballer les matsot sous cellophane. C'était rudimentaire au début. Nous avions fait fabriquer un moule en inox, chez le serrurier Bild de Wasselonne. On glissait un sachet d'un côté, et l’on y faisait entrer dix plaques de pains azymes de l'autre ; à l’aide d'une petite machine à pédale, on scellait le paquet. C'est aussi à ce moment-là que nous avons créé la marque Sanita, puisque les ventes en boulangerie prenaient de l'ampleur. Ce fut un succès.

J'eus aussi l'idée de fabriquer des biscuits apéritifs au fromage. Avec M. Lux nous sommes allés à Bâle à la maison Frebal qui vendait des machines. Nous avons acheté une machine d'occasion à cet effet. Un spécialiste, M. Marin passa quelques jours à Wasselonne pour nous initier à la fabrication; les petits crackers se déposaient sur des grilles que l'on introduisait dans le four. Ils étaient ensuite mis en petits sachets sous cellophane sous la marque Biscuits Roney. Le résultat n'était pas mauvais, et nous avions quelques clients à Strasbourg, à Nancy - M. Bloch -, et à Paris. Mais il y eut des réclamations : le produit ne se conservait pas, dégageait une odeur après quelque temps et ne résistait pas à l'imperméabilité du sachet. Nous avons dû abandonner notre projet. Ce fut vraiment un échec et une énorme déception dans ma vie, échec qui nous a coûté beaucoup d'argent.

En 1950, Roger Oudille, Gérard et moi sommes partis ensemble en vacances. Mon père qui était la gentillesse même m'a confié sa voiture pour me permettre de prendre ces congés. Jean Samuel en avait été empêché à cause de son mariage. Nous avons pratiquement fait le tour de France. En été 1954, nous avons fait un très beau voyage en Hollande. L'après-guerre avait ses douceurs...

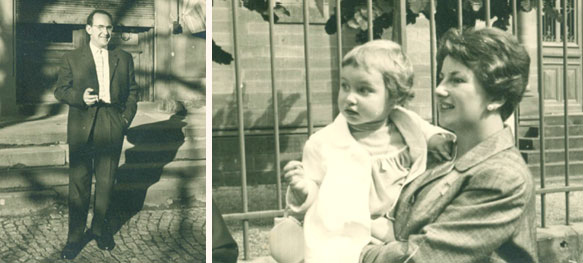

Robert,… Janine et Brigitte |

Nous nous sommes fiancés à Vichy le 1er janvier 1955 et nous nous sommes mariés le 10 mai 1955 à Vichy, bénis par le tout jeune rabbin Ephraïm Rozen de Clermont-Ferrand. Nous avons, après une nuit à Lausanne, fait notre voyage de noces surtout à Stresa en Italie. À notre retour, mes parents nous ont cédé leur salle de bains, leur chambre à coucher et un salon au premier étage. Eux-mêmes sont montés au second. C'est plutôt rare de voir une famille aussi gentille et généreuse. Nous sommes restés chez eux à peu près deux ans, puis nous avons déménagé à la Cour du Château dans un petit appartement que le boucher Wasser nous a loué.

Mes beaux-parents avaient quitté Vichy et se sont installés à Colmar où Papy a pris la succession d'un médecin. Immense fut notre joie quand Brigitte naquit le 13 octobre 1957. J'ai vu naître Brigitte, ce fut un instant formidable et inoubliable. Notre vie changea pour un bonheur de plus en plus grand.

En mai 1960, nous avons acheté l'imprimerie Brechenmacher pour y transférer l'usine. Nous avons acquis à Brunsbuttelstock près de Hambourg chez la maison Scheffuss une nouvelle machine automatique comportant quatre laminoirs, un cylindre perforateur, un cylindre découpeur et trois bandes transporteuses pour conduire les galettes dans le four. La mise en route ne s'est pas faite sans soucis. Le premier jour, une roue dentée a claqué et l'ingénieur M. Zimmermann a dû faire l'aller-retour entre Wasselonne et Hambourg pour remplacer cette pièce. Ensuite, on a remarqué que plusieurs graisseurs étaient bouchés, et je crois que c'est Adolphe Eichler, électricien de Wasselonne, qui a arrangé ce défaut.

Les Etablissements Neymann, rue du 23 novembre à Wasselonne |

L'intérieur de l'usine |

Le 28 mai 1961 fut le jour d’un de nos plus grands bonheurs : c'était la Fête des Mères et la naissance de notre fils Jean-Claude. Nous étions aux anges ainsi que nos parents.

En juin 1961 - ce fut pratiquement la première sortie de Janine -, se déroula l'inauguration de notre synagogue, un grand événement pour notre petite communauté juive de Wasselonne.

|

En 1961-62, Gérard s'installa à Neudorf comme médecin spécialiste ORL. Il avait fait ses études de médecine à Strasbourg ; il accomplit en 1956 son service militaire en Algérie, et en particulier dans les Aures-Nemenchas à Zeribet El Oued dans la légion étrangère. Nous fûmes tous soulagés quand il fut libéré, car le danger y était permanent. Il fit ensuite un séjour de plusieurs mois au Mount Sinaï Hospital à New York. Il y rencontra assez souvent nos oncles Robert et Paul Lévy. Gérard a toujours été très gentil avec nos parents qu’il emmena tous les ans en vacances, souvent en Suisse, mais aussi en Bretagne et sur la Côte d’Azur.

1964 fut l'année de construction de notre maison, au fond de la cour mitoyenne à l'usine. Une grande maison avec de la place pour accueillir mes beaux-parents quand ils venaient passer les fêtes à Wasselonne. Nous avons emménagé le 9 mai 1965. J'ai gravé cette date sur une pierre de taille du mur extérieur.

En février 1971, alors que nous étions en pleine saison, Papa, qui était cardiaque, tomba malade, et Gérard le fit hospitaliser à la clinique Adassa de Strasbourg. Le lundi 21 février, nous avons fabriqué les matsot chemourot. Le rabbin Horowitz, dayan de Strasbourg, qui tenait toujours à y assister me dit : "Votre Papa est donc toujours là pour cette fabrication, que se passe-t-il ?". Je l'informai qu'il était hospitalisé. Peu après, je vis le rabbin installé au bureau en train d'écrire. Puis il m’appela et me dit: "On ne peut pas savoir, mais s'il arrivait quelque chose à votre Papa, vous seriez obligés de fermer l'usine pendant les jours de deuil. C'est pour cela que je viens de rédiger un acte de vente de l'usine au surveillant pour un franc symbolique qui vous sera remboursé après cette période". Je me suis rendu à l'hôpital le mardi soir après avoir ramené le rabbin Schneebalg, qui venait d’Angleterre, à Strasbourg. Quand j'ai quitté papa, ses dernières paroles furent : "Embrasse bien maman, et Janine pour son anniversaire !". Il décéda le lendemain, mercredi 24 février 1970. Je crois que le docteur André Blum, son cardiologue, et Gérard l'avaient encore fait transporter à l'hôpital civil, mais on évita tout acharnement thérapeutique. L'arrêt cardiaque fut brutal et fatal. L’usine continua à tourner une semaine sans ma présence. Nous étions tous très malheureux. C'est la première fois que mes enfants me virent pleurer. En juin, Gérard emmena Maman passer quelques jours sur la côte pour atténuer un peu son chagrin.

les Matsot |

les produits bio |

En 1972 ou 73, nous sommes allés au salon de l'emballage à Bâle, et nous y avons acheté une machine d'origine danoise pour fermer les cartons par le dessus et le dessous avec du scotch.

L’affaire marchait bien et se développa surtout grâce au supermarché et aussi à la fabrication de pain azyme bio, pain à la farine biologique, qui prenait de l'extension. Aussi ai-je décidé de construire une deuxième chaîne de fabrication. Ce fut un très gros investissement. En 1977 nous nous sommes rendus à Munich au salon de l'emballage avec Adolphe Eichler. Je crois que Jean-Claude était venu avec nous. Nous avons contacté l'entreprise la plus importante d'Europe de fabrication de fours pour boulangerie, la maison Werner et Pfleiderer. Ces gens étaient extrêmement sympathiques et nous ont fourni de précieux renseignements pour la réalisation de notre projet, sans vraiment insister pour vendre eux-mêmes le matériel. Ils nous avaient même invités à déjeuner. Finalement, nous avons réussi à persuader Adolphe, car nous avions une entière confiance dans ses capacités, de construire le four un peu plus long que l'ancien.

Evidemment, nous avons également acheté une grosse machine avec laminoirs et coupeuses chez Scheffus, et ce fut M. Zimmermann qui fut chargé de la mise en route. Mais ce ne fut pas tout : nous avons entièrement fait refaire le sous-sol, sol, murs et plafonds, et nous y avons fait installer un silo à farine d'environ dix tonnes. C'est également devenu un hall de stockage. En plus, nous avons fait installer un monte-charge à partir de l'usine pour pouvoir descendre les marchandises sur palettes. La farine était aspirée automatiquement par un tuyau qui passait sous le plafond de l'usine et qui remplissait un petit silo situé à l'intérieur de l'usine. Le remplissage se déclenchait automatiquement ainsi que la quantité de farine et d'eau nécessaire de chaque cuve. Pour l'ouvrier, le travail était devenu facile, il ne pouvait plus y avoir d'erreur, ni pour la quantité de farine, ni pour le volume d'eau. Pour compléter la ligne de fabrication, nous avons acheté une cellophaneuse, identique à la machine Rowema, de la marque italienne Dizma. La mise en route se fit en 1978. Nous avions vraiment une belle usine, et je ne fus pas peu fier de cette réalisation.

Evidemment, nous avons également acheté une grosse machine avec laminoirs et coupeuses chez Scheffus, et ce fut M. Zimmermann qui fut chargé de la mise en route. Mais ce ne fut pas tout : nous avons entièrement fait refaire le sous-sol, sol, murs et plafonds, et nous y avons fait installer un silo à farine d'environ dix tonnes. C'est également devenu un hall de stockage. En plus, nous avons fait installer un monte-charge à partir de l'usine pour pouvoir descendre les marchandises sur palettes. La farine était aspirée automatiquement par un tuyau qui passait sous le plafond de l'usine et qui remplissait un petit silo situé à l'intérieur de l'usine. Le remplissage se déclenchait automatiquement ainsi que la quantité de farine et d'eau nécessaire de chaque cuve. Pour l'ouvrier, le travail était devenu facile, il ne pouvait plus y avoir d'erreur, ni pour la quantité de farine, ni pour le volume d'eau. Pour compléter la ligne de fabrication, nous avons acheté une cellophaneuse, identique à la machine Rowema, de la marque italienne Dizma. La mise en route se fit en 1978. Nous avions vraiment une belle usine, et je ne fus pas peu fier de cette réalisation.

L’affaire marchait bien, nous avions réussi à remporter de nouveaux marchés, et à développer les exportations de ses produits en Allemagne, en Angleterre, en Italie, et même en Australie. Nous avions organisé la saison de Pessah en deux équipes, la première de six heures du matin à quatorze heures, et la deuxième de quatorze heures à vingt-deux heures. Jean-Claude avait réussi son concours d'entrée à l'IECS et, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur commercial, il fit un séjour de plusieurs mois à Toronto au Canada, avant de vraiment intégrer l'affaire. Il avait auparavant effectué trois stages en entreprises, chez Heppner, Adidas et aux Grands Moulins. C’est à lui que je léguai mon entreprise à ma retraite, en 1985.

J'ai cependant certaines choses à dire. Nous étions une famille très unie. Nous nous entendions tous très bien: Janine avec ses beaux-parents, et moi avec les miens. En affaires, mon père et moi ne faisions qu'un, et il n'y a jamais eu le moindre problème entre nous. C'était merveilleux. Ce fut pareil plus tard entre Jean-Claude et moi. A part la disparition de nos deux mamans à un mois d’intervalle en 1994, notre bonheur fut sans nuage.

Mais je voudrais surtout parler de Janine et de la chance que nous avons eue de nous rencontrer. Nous formions un couple uni dès le premier jour. Il n'y eut jamais l'ombre d'un différend entre nous, et toutes les décisions ont toujours été prises d'un commun accord. J'ai atteint un grand âge - comme disait mon grand-père -, et pense avoir dit beaucoup de choses sur mon parcours terrestre. Mais l'essentiel a été le grand bonheur que j'ai vécu avec Janine qui est une femme exceptionnelle, pleine de gentillesse et d'amour. J'aimerais encore vivre quelque temps en une relative bonne forme pour partager avec Janine ce qu'il y a de plus précieux au monde, le bonheur.

Strasbourg, le 27 août 2012.

![]()

Robert Neymann, (Chlomo ben Nathan) est décédé à Strasbourg le 9 juillet 2016.

La Société des Matsot René Neymann, fondée en 1850 par l’aïeul Salomon Neymann, reprise par Benoît Neymann pour une production exclusivement religieuse, puis dirigée successivement par René Neymann, Robert Neymann et Jean-Claude Neymann, est placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2015, et en liquidation judiciaire le 19 décembre 2017. C’est la fin d’une institution qui non seulement a marqué le judaïsme alsacien et français, mais qui s’est fait connaître aussi au-delà de nos frontières.

|