Cet article est inspiré de trois cahiers d'écriture quelque peu écornés, aux pages lignées et cousues à de jolies couvertures noires portant fièrement en lettres d'or le nom et l'adresse de l'INSTITUTION DE Mesdames ARON ET WEIL, rue Émile Gallé, Nancy. Aujourd'hui un peu pâlis, ces cahiers ont été amoureusement conservés depuis des années entre les draps d'une armoire à linge. Ils ont été rédigés par Lucy Salomon durant l'année scolaire 1913-1914. À 14 ans, elle fréquenta ce pensionnat pour jeunes filles juives. En y ajoutant des témoignages personnels, ils révèlent tout le génie de cette institution.

Même si 122 ans s'étaient écoulés depuis l'émancipation des Juifs de France, au début de la Révolution, une analyse du contenu de ces cahiers montre clairement l'attitude caractéristique des Juifs français depuis 1791, date de leur émancipation, jusqu'à la seconde guerre mondiale. Ils se percevaient comme Français et israélites. Conformément au plus important document de la Révolution, la Déclaration des Droits de l'Homme, les Juifs de France ont obtenu la liberté et l'égalité. Pour la première fois, ils furent libres et égaux. Plus de discrimination à leur encontre, ils étaient citoyens français partageant désormais les mêmes droits civiques et devoirs que tous les concitoyens. Une grande vague de reconnaissance envers la France envahit les cœurs des Juifs français. Ils voulaient être Français, se sentir Français, s'identifier à leurs concitoyens français, épouser leurs causes, se joindre à leurs entreprises, tout en gardant leur identité juive, mais celui-ci devait aussi porter une marque française. Pour exprimer cette double identité, ils s'appelaient israélites français et non pas Juifs français, éliminant ainsi la notion d'étranger que le mot juif sous-entendait.

L'esprit des Lumières, qui prévalait en Europe au 18e siècle, et la Haskalah, ou Lumières juives, encourageaient un nouveau courant de pensée. Leur appel à une éducation laïque et leur approche plus rationnelle des questions juives libérèrent les Juifs de leurs ghettos physiques et psychologiques. Ce nouveau courant de pensée fut approuvé par le Consistoire central de Paris, qui chapeautait le système consistorial des régions administratives pour les affaires juives qu'institua Napoléon, à la fin du Grand Sanhédrîn. En 1913-1914, époque de nos fameux cahiers, les enseignantes de l'institution Aron et Weil étaient le pur produit de l'émancipation et de la Haskalah, et elles adoptèrent naturellement ces philosophies dans leur enseignement.

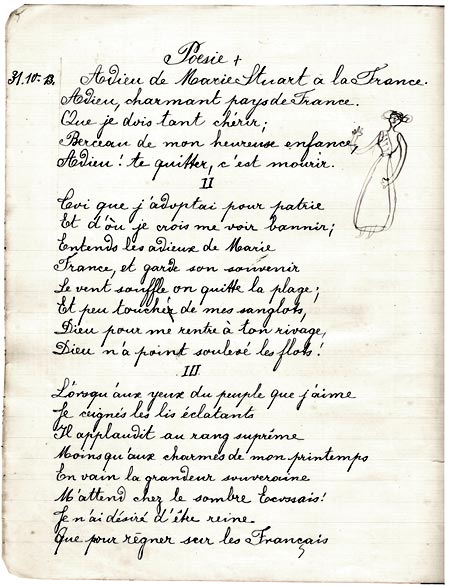

Dans un de ses cahiers, Lucy copia des poésies, dont celle qui se trouve ci-dessous ; dans l'autre, elle écrivit des compositions et, dans le troisième, elle consigna les dictées quotidiennes. L'enseignement du français occupait une place prédominante dans le programme d'études de cette institution, où la plupart des jeunes filles venaient justement pour y améliorer leur connaissance de la langue française.

|

Les corrections consciencieuses du travail des élèves, la préparation minutieuse des compositions et les exercices de compréhension, liés à la plupart des dictées, témoignent du haut niveau de qualité des enseignantes. La lecture à voix haute et les récitations, apprises par cœur, de textes français leur permettaient de bien parler. Les noms des auteurs ne sont pas toujours fournis, mais des extraits sont attribués à Sully Prudhomme, Victor Hugo, André Chénier, Tolstoï, François Coppée, Florian, Jacques Normand, Erckmann-Chatrian et à d'autres auteurs et poètes de renom.

Ce sont les contenus des textes ainsi que le titre des compositions qui reflétaient les modes et préoccupations de l'époque, sur lesquels les enseignantes voulaient que leurs élèves se concentrent.

L'amour que les Juifs français ressentaient pour la France et leur patriotisme s'exprimèrent dans un des thèmes les plus importants des cahiers d'écriture lorsque, avec leurs compatriotes, ils pleurent ensemble la perte de l'Alsace et de la Lorraine, tombées aux mains des Allemands en 1871. En Alsace particulièrement, la colère et la tristesse provoquées par l'annexion ont fait de la France "la terre promise" perdue, une perte qui ne devait jamais être acceptée. Le patriotisme français se traduisait par un choix de textes, comme La Marseillaise et La Marche lorraine, qui exaltent la gloire de la France, la volonté de la défendre et de mourir pour elle. Fortement représentés également sont l'attachement impérissable et la fidélité historique des habitants d'Alsace et de la Lorraine à la France, leur haine traditionnelle de tout ce qui est allemand, leur immense frustration de devoir vivre selon les règles allemandes et leur attitude intransigeante envers l'Allemagne et les Allemands.

Un des poèmes, Un baptême alsacien, décrit bien les sentiments des parents à la naissance de leur fille. Est-ce que ces Allemands arrogants déclareront cette enfant comme Allemande dès sa naissance? C'est leur droit après tout. Bouleversé par l'affront, le père enregistre son enfant auprès des autorités allemandes. Alors qu'on lui demande le nom qu'il souhaite lui donner, il répond soudainement inspiré : "Je lui donnerai un nom rempli d'espoir. Notez cela, Prussien, je l'appellerai France."

Dans un autre poème, La Leçon de géographie, une enseignante allemande donne un cours de géographie dans une école de Strasbourg. Sa mission est d'amener les enfants, éduqués jusque-là à aimer la France et à haïr l'Allemagne, à devenir de bons Allemands. D'un air triomphant, elle montre la frontière entre la France et l'Allemagne sur une carte, en insistant sur le fait que l'Alsace se trouve à l'intérieur des lignes allemandes. Elle ordonne ensuite aux enfants de lui montrer Strasbourg, Colmar, puis Mulhouse sur la carte. "Où est Metz ?", s'écrie-t-elle. Puis, avec un sourire sarcastique, elle demande à un enfant : "Et maintenant, montrez-moi la France ?" "Dans mon cœur, Mademoiselle !", répondit l'enfant.

Un texte en prose, Le Pari, illustre également le mépris pour les Allemands et la détermination à défendre l'honneur de la France. Quelque temps après la guerre de 1870, des généraux prussiens, qui y participèrent, se réunissaient à Berlin pour un banquet. L'un d'entre eux, qui avait épousé une Parisienne, insista pour qu'elle l'accompagne. Au moment du dessert, on proposa le toast suivant : "À Berlin, capitale intellectuelle du monde !" Ne pouvant se retenir, la Parisienne lève son verre en clamant : "À Paris, pour toujours capitale du monde !" Cela donna lieu à une discussion animée sur les mérites respectifs de Berlin et Paris, qui se termina sans vainqueurs. La jeune femme proposa alors un pari. Elle accepterait n'importe quel objet qu'on voudrait bien lui remettre, qu'elle ferait transformer en un objet d'art ne pouvant provenir que de Paris. Le pari fut accepté et, le lendemain matin, la jeune femme recevait un petit cheveu blanc. Elle partit pour Paris, mais tous les joailliers consultés refusèrent le défi, à l'exception d'un apprenti qui pensait avoir une idée. Quelques jours plus tard, de retour à Berlin, l'heureuse Parisienne présenta aux généraux un aigle prussien tenant en son bec le cheveu, avec d'un médaillon à chaque extrémité, l'un représentant l'Alsace et, l'autre, la Lorraine, et cette inscription : "Vous ne nous tenez que par un cheveu".

Dans ces documents, la condition des femmes est un autre thème récurrent. On y côtoie des femmes fidèles aux conventions de l'époque et celles qui les rejettent; des héroïnes nationales; des femmes, mères avant tout; des jeunes filles aux rêves romantiques, ambitieuses, astucieuses; des protestataires, assoiffées de liberté et d'indépendance, qui utilisent leur esprit et leur ruse pour déjouer toutes conspirations les obligeant à se conformer aux idées préconçues de leurs rôles dans la société. Des figures historiques, comme Marie Stuart et Jeanne d'Arc incarnent, au sens lyrique, les sentiments chéris d'amour inconditionnel et de loyauté envers la France. Des Alsaciennes prouvent leur allégeance à la France en roulant l'occupant allemand et en résistant activement ou passivement aux tentatives incessantes de germaniser leur Alsace bien-aimée. Des femmes aux rôles tragiquement traditionnels de mères se sacrifiant par amour maternel, des femmes qui mendient pour nourrir leurs enfants, les femmes à l'âme altruiste, des infirmières dévouées qui soignent les blessés sans égard à leur nationalité, se retrouvent dans plusieurs passages de ces cahiers.

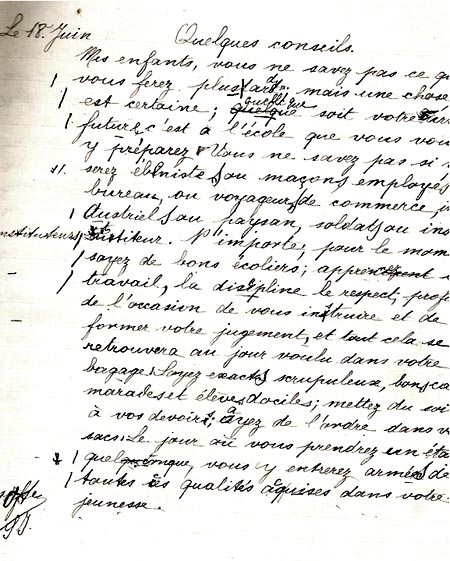

Probablement pour rappeler que certaines femmes doivent travailler ou espèrent le faire pour gagner de l'argent, et peut-être pour attirer l'attention sur leur situation, les enseignantes choisissent aussi des textes avec des images de travailleuses salariées. Elles sont décrites comme étant vaillantes, efficaces, modestes, aimées de tous. L'indépendance financière obtenue par son propre travail doit être le but de toutes ! Dans Conseils à ma fille, Condorcet suggère à sa fille de s'assurer de gagner sa vie pour ne pas dépendre des autres, financièrement. Quelle que soit sa destinée, une jeune fille doit être ordonnée, propre, appliquée, bonne et honnête. Par-dessus tout, elle ne doit jamais être paresseuse.

On trouve à plusieurs reprises, des histoires qui s'appuient sur le conflit entre le besoin émotionnel des jeunes filles rêvant d'amour et la nécessité, souvent matérielle, de trouver un bon mari et de satisfaire toutes les attentes de la famille et de la société. Dans Pourquoi, un poème de J. Mesnil, une jeune femme en âge d'être mariée, pleine de romantisme, veut savoir pourquoi la beauté et l'amour ne suffisent pas lorsqu'il s'agit de trouver un bon époux. Pourquoi a-t-elle besoin d'une dot ? Pourquoi, dans la société, y a-t-il tant de gens qui vous sourient, tout en vous poignardant dès que vous le dos tourné ? Pourquoi, oui pourquoi ?

Le Soulier Rose, de Jacques Normand, parle du subterfuge utilisé pour décourager un riche prétendant choisi par des parents bienveillants pour marier leur fille. Elle perd délibérément son soulier sous la table et prétend boîter. Le jeune homme ne veut plus d'elle, elle est sauvée!

D'autres références à des livres ont trait à des jeunes filles qui s'opposent farouchement à la façon dont on les traite par rapport aux garçons. Les filles doivent toujours être gentilles, discrètes et savoir tricoter des bas, alors que les garçons peuvent grimper aux arbres et suivre leur inclinaison. Ainsi dans le monologue de Germaine Abadie-Sem-Boucherie, Ce n'est pas pour les jeunes filles, on peut y lire : "Quoi que fassent les filles, c'est mal ; ne restons plus silencieuses. Nous serons taxées de fauteurs de trouble, et alors ? Je prêche la croisade des jeunes filles. Assez de "ce n'est pas pour les jeunes filles" qui nous privent de lire certains livres, de porter les vêtements qu'on aime, de dire non, d'aller où bon nous semble, seule, sans chaperon, même lorsqu'il pleut. Je veux dire à ces messieurs les sénateurs et députés : "arrêtez de perdre votre temps à voter des textes sans importance et regardez les problèmes auxquels les jeunes filles doivent faire front."

Les femmes ambitieuses, assez folles pour se soumettre sans réserve aux lois de la mode et aux demandes des puissants créateurs des maisons de haute couture, sont ridiculisées dans La Couturière, un texte en prose. En pensant à l'élection imminente de son mari, comme membre de la Chambre, une épouse se prépare à son nouveau rôle. La femme d'un député doit avoir une robe digne de l'occasion, c'est la règle. Il va sans dire que seule la plus grande maison de haute couture est capable de fabriquer un tel vêtement. Dans le salon richement décoré de la maison de couture, où elle attend depuis deux heures, la future Mme le député commence à s'inquiéter du coût de sa robe. Après avoir discuté avec la vendeuse et attendu encore une demi-heure, le directeur la rencontre et lui déclare, avec condescendance :

- Oui, bien sûr.

- Madame a tort. Aujourd'hui, la mode est faite pour les minces et une femme qui mange peut engraisser et faire plisser les motifs.

- Certes, j'arrêterai de manger, c'est tout !

- Est-ce que Madame a de la parenté ?

- Oui, très grande.

- Les proches peuvent intervenir, mais nous sommes les seuls à avoir l'expérience nécessaire pour conseiller nos clients.

- Alors, je dois immédiatement cesser toutes relations avec ma famille.

En exposant les motifs cachés de ceux qui font la charité et de ceux qui l'acceptent, l'avarice des bonnes âmes était aussi un des sujets favoris. Dans Fine Pointure, de Claire de Portieux, une bienfaitrice crie sa colère contre les mendiants ingrats d'aujourd'hui. Elle, qui donnerait sa dernière chemise pour aider les moins fortunés, est furieuse lorsque ses "cadeaux" ne sont pas appréciés. Après tout, est-ce que sa vieille chemise déchirée n'est pas mieux que d'être sans chemise ? Lorsqu'une pauvre mère de famille, ayant reçu cette vieille chemise, lui annonce qu'elle servira à laver le plancher, elle est outrée. Lorsqu'un aveugle, à qui elle a donné un vieux morceau de pain sec alors qu'il lui demandait un peu d'argent, lui rétorque qu'elle a fait la charité à son chien qui, contrairement à son maître, a encore des dents, elle est furieuse. Les mendiantes qui utilisent les enfants pour attendrir le cœur des gens et les enfants qui mendient et profitent astucieusement des bonnes gens se retrouvent du côté des avares qui refusent de donner, même aux plus démunis.

Dans ces cahiers, seuls trois textes abordent des thèmes juifs, dont deux portent sur les femmes. Ces derniers illustrent tout le mal de l'antisémitisme organisé et le comportement héroïque de deux femmes juives. Le troisième dépeint précisément la façon dont la stupidité de quelqu'un et une mauvaise interprétation de la religion peut conduire à une escalade qui n'améliore en rien la bonne entente entre juifs et chrétiens.

Pourquoi célèbre-t-on chez les israélites la fête de Pourim ? Racontez l'histoire d'Esther, tel est le titre donné à cet essai. Comme ce texte est donné à des élèves juifs d'une institution juive, l'utilisation d'israélites au lieu de "nous" dans le titre Pourquoi célèbre-t-on chez les israélites… est pour le moins surprenant, mais rappelle la mentalité de l'époque.

Le deuxième texte, La Juive de H. Gréville, raconte les tentatives désespérées d'une veuve juive de sauver à son fils de huit ans, durant l'Inquisition espagnole. Elle cache à son enfant leurs origines, elle célèbre le Shabath en secret et refuse de manger du porc, tout en prétendant qu'ils sont chrétiens. Trouvant son christianisme peu convaincant, les inquisiteurs l'arrêtent et la condamnent au bûcher. Dans une ultime tentative de sauver son enfant, elle affirme qu'il n'est pas juif et n'est pas son enfant, car le sien est mort. L'enfant est sauvé, mais dans son cœur, il connaît la vérité et ne deviendra jamais chrétien.

Dans le troisième texte, un poème de Guichard intitulé Le Juif et le Chrétien, on raconte qu'un juif tombe dans un puits et qu'un chrétien, qui est là, court chercher une échelle que le juif refuse d'utiliser, parce qu'on est samedi. Le lendemain, le juif demande au chrétien de rapporter l'échelle, mais ce dernier refuse, car on est dimanche et que "ma religion est aussi importante pour moi qu'elle l'est pour toi".

Les hommes sont toujours représentés à travers le regard d'une femme, soit comme de bons travailleurs subvenant aux besoins de la famille, soit comme des amoureux potentiels ou maris. Parfois, ils sont soldats envoyés à la guerre pour défendre le pays, peuvent y être blessés, mais ils sont toujours vus à travers les yeux d'une femme restée à la maison.

Certaines pages sont consacrées au mérite d'une conduite vertueuse, comme l'amour du travail acharné et de la discipline, ou à la description de la beauté et de la grandeur de la nature, ou encore à des allégories où les animaux interprètent des êtres humains.

Chaque fois que les Allemands sont présents dans un texte, c'est toujours comme l'occupant détesté.

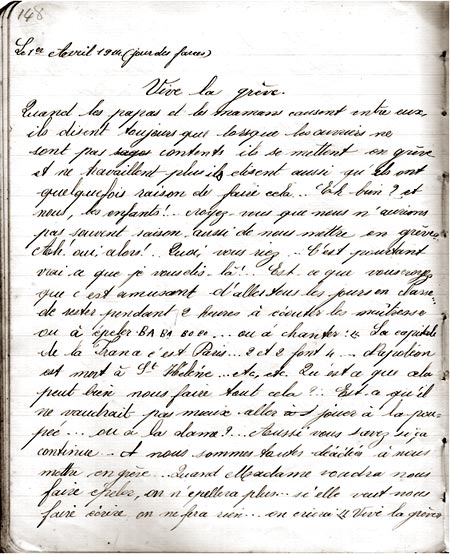

Bon nombre de compositions ont trait à certains événements qui rythmaient la vie des pensionnaires de l'institution de mesdames Aron et Weil. Le 1er avril était un jour particulier, parce que les élèves avaient droit à une certaine liberté d'expression. Des textes portant cette date sont intitulés Jour de farces.

Ainsi, dans un mélange de français et de yiddish, un Menu du pensionnat Aron et Weil propose du "poulet gerupf (plumé) au réfectoire", de la "langue du Chansen (chantre) M. Klein", de la "salade pisse au lit" (un jeu de mot pour pissenlit), des "biscuits montes au dortoir", des "fruits aux vers" et du "dessert, quand il vient, vous le verrez".

Un autre texte, daté du 1er avril 1914 et titré Vive la grève, énumère les plaintes des élèves à l'encontre de l'école et des enseignantes, et souligne leur désir d'imiter les ouvriers en faisant la grève à leur tour. Si les parents peuvent comprendre les revendications des ouvriers et les soutiennent lorsqu'ils sont grève, ils doivent sûrement approuver que leurs propres enfants veuillent la faire! Plus d'école, plus de enseignantes, plus de mères, plus de pères, plus de leçons de piano, plus de couturières. LIBERTÉ ! Par contre, il est dangereux de devenir ignorant, grossier et sale, au point que plus personne ne veuille nous reconnaître. Il faudra en discuter davantage avant de faire grève.

La fête du jour de l'An est le sujet d'une autre composition. Lucy a le mal du pays et écrit que c'est la première fois qu'elle passe le jour de l'An loin de chez elle, mais elle se réjouit lorsqu'elle a connaissance du programme exceptionnel de la journée. La directrice permet en effet aux jeunes filles de veiller jusqu'à l'arrivée du nouvel An, à minuit, et de rester au lit jusqu'à 8 heures le lendemain. À leur réveil, les filles déclarent leurs résolutions pour la nouvelle année. À 10 heures, accompagnées d'une enseignante par groupe, elles se rendent en ville puis, après le déjeuner, elles vont au théâtre voir Manon, l'opéra de Massenet. "Cette belle journée était trop vite passée", seront les derniers mots de la composition de Lucy.

Les cahiers de Lucy présentent le travail qu'elle effectua pendant ses cours de français. La rareté des travaux à caractère juif et l'absence de textes copiés ou dictés émanant d'auteurs juifs peuvent se comprendre au regard de l'histoire des Juifs français et de l'image que les Israélites français voulaient projeter. Aucune mention n'est faite, dans ces cahiers, sur la façon dont les jours de fêtes juives, comme Shabath, étaient célébrés au pensionnat, mais il va sans dire qu'ils furent observés. Une photographie datant de 1904-19055 montre les jeunes filles revêtues de jolies robes pour Pourim.

Certaines jeunes filles, à l'institution, sont issues d'un milieu orthodoxe, bien que la plupart viennent de familles peu religieuses, mais respectant néanmoins les règles du judaïsme. Manger casher, observer le Shabath et les fêtes juives, et aller parfois à la synagogue faisaient partie intégrante de leur vie à un point tel, que ces pratiques étaient vraisemblablement tenues pour acquises et n'étaient que la continuité de ce qu'on faisait à la maison. Ce n'était pas nouveau ni aussi excitant que la ville de Nancy, avec sa Place Stanislas, ses bergamotes et son théâtre, la poésie française et la littérature, le féminisme, la possibilité de nouer de nouvelles amitiés et de faire partie d'un monde si différent de tout ce que l'on avait connu jusqu'alors. On présume qu'il exista d'autres cahiers portant sur d'autres sujets, dont un qui fut probablement consacré aux études juives, mais ils ne feront pas partie des plus beaux souvenirs de Lucy.

Ainsi l'affaire Dreyfus et les balbutiements du sionisme ne semblent guère avoir eu d'effet, bien que Lucy et d'autres anciennes élèves, même rendues à un âge vénérable, se souviennent de poèmes et les récitent encore avec joie, comme Jeanne au pain sec de Victor Hugo.

D'autres aspects de la vie de Lucy au pensionnat transparaissent dans ses écrits. Il y avait deux grandes pauses dans la journée : l'une de 10 h 00 à 11 h 15 et l'autre de 16 heures à 17 heures. Les élèves avaient droit à une collation, puis elles avaient la permission d'aller dans le jardin pour discuter et jouer, quelle que soit la saison. "Oh ! que les récréations sont courtes et les heures de classe si longues !", concluait Lucy dans une de ses compositions, ce que son enseignante commenta ainsi : "C'est la conclusion d'une jeune fille paresseuse".

Les pensionnaires dormaient dans des dortoirs et mangeaient au réfectoire. La majorité des travaux consignés dans ces cahiers sont datés et comme il ne manque aucune date, on suppose que les jeunes filles ne rentraient pas chez elles pour les fêtes mais seulement l'été, à la fin de l'année scolaire.

À la lecture des commentaires laissés par les enseignantes à la fin des dictées et compositions, on observe qu'elles vouvoyaient les élèves, comme de coutume pour des jeunes filles dans une école française. D'après des témoignages, on sait que la discipline était très stricte au pensionnat. Les pensionnaires ne pouvaient sortir qu'accompagnées d'une personne dûment autorisée par l'institution. On passait prendre Lucy puis on la raccompagnait, lorsqu'elle allait rendre visite à des membres éloignés de la famille vivant à Nancy. Le rabbin ou le chantre de la synagogue de Nancy venaient leur enseigner le judaïsme et l'on conduisait les élèves à la synagogue pour les offices. Lucy pouvait prier en hébreu. Seule la nourriture casher était servie et l'on récitait la prière après chaque repas (benschen, birkat ha-mazon). Les vendredis après-midi étaient consacrés au nettoyage et polissage des pupitres. Les brosses à cheveux devaient être lavées dans un mélange d'eau et d'ammoniac pour éloigner les poux…

Le temps que passèrent toutes ces jeunes filles au pensionnat de mesdames Aron et Weil fut très agréable et toutes s'en souviendront pour le reste de leur vie. Des amitiés profondes y virent le jour. Lucy et Jeanne, sa meilleure amie, resteront toujours en contact, malgré deux guerres, jusqu'à la mort de Jeanne. À Nancy, elles avaient décidé qu'elles épouseraient des frères afin de ne jamais être séparées.

L'institution offrait un programme d'études varié : français, diction, maintien ou comment marcher gracieusement avec la pointe des bottines tournées vers l'intérieur, révérence, broderie, sténographie, dessin, anglais et musique. Certains cours étaient en option. Des examens de français, préparés par l'Alliance française, étaient proposés et les élèves qui les réussissaient recevaient un Diplôme de langue française. Si les notes étaient suffisantes, on pouvait obtenir un Certificat d'études primaires. Des prix récompensaient les meilleures élèves dans certaines disciplines, comme la peinture dont le premier prix était un vase d'Émile Gallé.

Il existait deux pensionnats juifs pour jeunes filles à Nancy : celui de Mesdames ARON ET WEIL et le pensionnat de Mesdames BRAUN-KAHN, rue de Strasbourg. On ne connaît pas les dates d'ouverture et de fermeture de ces institutions, mais on pense que le pensionnat Aron et Weil ferma peu avant la seconde guerre mondiale.

Trois discours de la directrice du pensionnat Braun-Kahn, prononcés le jour de la remise de prix, ont été conservés.

Dans celui qui est daté du 6 août 1890, elle annonce aux élèves avoir de la chance de recevoir des livres, non pas des livres ordinaires comme les années précédentes, mais des livres joliment reliés, et ce, pour la première fois dans l'histoire du pensionnat. Elle insiste sur l'importance de posséder des livres, du plaisir de les lire et elle les met en garde contre les torts que peut causer la lecture de livres peu recommandables. Elle termine en souhaitant à ses élèves de bonnes vacances, tout en leur rappelant l'importance d'être toujours gentilles et serviables et de ne jamais oublier tout ce qu'elles ont appris. L'exemplaire conservé de ce discours est suivi de la liste des élèves ayant réussi divers examens.

Le discours de 1892 porte sur la politesse et la courtoisie et leurs conséquences. Le verdict de la directrice est sans appel : une jeune fille qui est impolie est une personne mal élevée.

En 1893, la directrice commence par féliciter six élèves qui se sont distinguées lors des examens. Puis elle se lance dans une longue tirade faisant l'éloge d'une vie bien ordonnée, avec une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et à la fin de son discours, les examens réussis sont ajoutés.

Il est à noter que, dans ces trois discours, toutes les citations et tous les exemples donnés sont de sources laïques, aucun ne faisant références à des auteurs juifs.

À l'institution de mesdames Aron et Weil, Mme Aron est la directrice. Elle gère le pensionnat avec Mademoiselle Weil, connue des élèves sous le nom de Mademoiselle Alice. Tout le personnel enseignant est composé de femmes et toutes sont juives.

Mme Aron recrutait les élèves avec enthousiasme et il était possible de discuter des conditions et du montant de la pension. Un père qui voulait envoyer sa fille à l'institution écrivit le 12 septembre 1903 à Mme Aron ce qui suit :

Les pensionnaires venaient en majorité d'Alsace et de Lorraine, très peu d'Allemagne. C'était, pour la plupart, la première fois qu'elles quittaient la maison et, pour plusieurs, la première occasion d'entendre parler correctement français, sans accent, et ce, toute la journée. Lucy avait plus de chance que les autres : la famille de sa mère avait toujours été farouchement française. Avant de se marier, la mère de Lucy vécut à Avignon, où elle s'occupa de la maison de son frère, Jules, qui était le rabbin de la ville. Elle eut ainsi la possibilité d'améliorer son français, qui était déjà de très bon niveau. Elle avait aussi trois sœurs, Joséphine, Régine et Eugénie, qui vivaient à Paris avec leurs maris. Lucy aimait beaucoup ses tantes parisiennes. À la maison, on parlait un peu français, mais le plus souvent on utilisait un yiddish occidentalisé mâtiné de judéo-alsacien, ainsi qu'un dialecte alsacien. Les plus anciens écrits contenus dans les cahiers de Lucy montrent bien la difficulté caractéristique des personnes qui parlaient ces langues à différencier la lettre t du d et le p du b. Certaines phrases, prétendument écrites en français, sont des traductions littérales de ces langues. Elles ont peu de sens en français et doivent être lues en ayant toujours ces autres langues en tête.

Les parents juifs qui pouvaient se le permettre choisissaient d'envoyer leurs filles dans des pensionnats juifs, peut-être par tradition, mais aussi pour que leurs enfants bénéficient de cours intensifs de français, complètent leur éducation et montrent leur loyauté envers la France. Le statut social ainsi conféré n'était certainement pas négligeable non plus. Une jeune fille bien élevée et bien éduquée, pensionnaire à Nancy, voyait ses chances de trouver un bon mari grandement améliorées. Les parents moins fortunés gardaient leurs filles à la maison, garnissant leurs trousseaux de linge de table et de lits, de gilets et de nuisettes, de grandes culottes et de jupons, tandis qu'elles attendaient un mari. Les parents riches faisaient garnir somptueusement le trousseau de leurs filles par les bonnes sœurs des couvents. Les filles issues de familles pauvres partaient souvent à l'intérieur de la France, par rapport à l'Alsace-Lorraine devenue allemande, pour travailler comme bonnes, dans de riches familles juives, ou comme vendeuses.

La grande majorité des jeunes filles vivant à l'institution des mesdames Aron et Weil venait de l'Alsace rurale, de petites villes ou villages, comme Osthouse où Lucy naquit en 1899. Son père était un marchand de bétail, un métier fréquent chez les juifs et très lucratif. Bien que très physique, ce travail demandait aussi une bonne compréhension de la mentalité des fermiers locaux. Lucy avait un frère aîné, Robert. Tous les deux fréquentèrent l'école du village où, au grand dam des juifs et de bien d'autres citoyens, la langue d'enseignement était l'allemand, et ce, de 1871 à 1918. Lorsque Robert et Lucy atteignirent l'âge normal pour quitter l'école, c'est-à-dire 14 ans, Robert fut envoyé à l'institut catholique Saint-Joseph, un pensionnat de garçons situé à Matzenheim, un village voisin. L'institut avait mis en place des mesures particulières pour les jeunes juifs et Robert faisait tous les jours le trajet aller et retour. Lucy alla en pension à Nancy, chez mesdames Aron et Weil, et c'est probablement là qu'elle vécut, pour la première fois de sa vie, dans un environnement entièrement français. La guerre imminente la ramena à Osthouse, à l'été 1914.

Village typique de cette région d'Alsace, planté au milieu de champs de betteraves, de mais, d'orge, de blé, d'avoine et de plans de tabac, Osthouse était et est encore une communauté agricole. Les archives prouvent la présence d'une communauté juive dans le village depuis le dernier quart du 17e siècle. Après 30 ans de guerre, l'Alsace sortit épuisée et ruinée des combats, en 1648. La population d'Osthouse fut réduite à 20 ou 30 familles. Le village appartenait à M. de Bulach, membre de la basse noblesse. Un petit château appartenant à la famille de Bulach est toujours debout Osthouse, bien que ses descendants n'y résident plus. Pour repeupler son village, M. de Bulach encouragea toutes sortes de gens à venir s'y installer. Il autorisa notamment des familles juives, moyennant des frais de résidence et le paiement d'une taxe annuelle. Ces sommes assurèrent un revenu régulier à M. de Bulach.

Les juifs amenèrent au village leur esprit communautaire et leur sens des affaires. Si beaucoup étaient pauvres, voire indigents, leur détermination à travailler dur apporta la prospérité, du moins pour quelques-uns et pour la cité. Ils pratiquaient le commerce du bétail, du houblon, du grain, des terres, du cuir et des peaux, ils vendaient des marchandises et des vêtements au marché et de portes à portes, en visitant des villages voisins et les fermes. Le Terrien de 1683, cité par Antoine Kipp dans La communauté israélite à Osthouse, un livre non publié, souligne qu'en 1683 une seule maison du village appartenait à un juif, nommé Isaac Heilbrunn. Sa description correspond à la propriété, avec deux maisons de chaque côté du chemin, où la première synagogue fut érigée au début du 18e siècle. Devenue trop petite pour la population qui ne cessait de croître, elle fut remplacée par un nouveau bâtiment, en 1865. Détruite par les Allemands en 1942-1943, la synagogue n'est plus maintenant qu'une ruine. Un chantre, ministre du culte, conduisait les prières à la synagogue et il était aussi responsable de l'éducation des enfants.

Entre 1685 et 1731, cinq maisons furent achetées par des juifs. En 1784, Osthouse comptait 450 habitants, dont 387 catholiques et 63 juifs représentant 14 familles juives. Il n'y avait qu'un veuf. Toutes les autres familles étaient constituées de couples, la plupart avec enfants. Certaines familles avaient un enfant marié, par exemple, un fils et son épouse, et tous vivaient sous le même toit. On dénombre une famille avec une bonne juive. La plupart des hommes et des garçons avaient des prénoms bibliques ou très communs, tandis que les femmes et les filles avaient plutôt des prénoms d'origine yiddish. En juillet 1808, un décret impérial obligea les juifs à adopter un patronyme. Plusieurs, qui avaient déjà un, le gardèrent ou en profitèrent pour se choisir un nouveau prénom. D'autres saisir cette occasion pour changer à la fois de prénoms et de patronyme en optant pour des noms à consonance plus française. C'est ainsi que Hefe Levi devint Ève Levi, que Morle Epstein se prénomma Marieanne Epstein et que Leibel Wolff s'appela Léopold Blum.

Les rapports d'archives de 1807-1808 relatifs au nombre de juifs dans le village varient quelque peu. En 1807, on recense 618 catholiques, 30 calvinistes et 86 juifs (11,7 % de la population). L'année suivante, on dénombre 107 juifs pour une population totale de 750 âmes. C'est en 1851 que l'on trouve le plus grand nombre de juifs habitant à Osthouse : 132 individus. Selon les minutes de l'assemblée du conseil d'Erstein, un bourg voisin, en date du 3 novembre 1864, une proposition fut débattue à propos de l'implantation d'une école communale israélite à Osthouse pour les enfants juifs de Osthouse et d'Erstein, ce qui prouve l'importance de la présence juive à Osthouse. Cette proposition fut rejetée sous prétexte que les petits juifs d'Erstein avaient accès à l'école laïque d'État… gratuitement ! La première école juive pour filles, financée par des dons, ouvrit ses portes à Strasbourg, en 1844. Ce n'est qu'au début du 20e siècle que s'ouvrirent des écoles juives dans des petites villes à fortes communautés juives, comme Bischheim, Ingwiller, Brumath ou Obernai .

Jusqu'à l'avènement de la Première République, on interdisait aux juifs de vivre dans certaines villes. Ils y avaient accès le jour, moyennant une taxe, pour y poursuivre leurs activités commerciales, mais ils ne pouvaient pas y passer la nuit. Ils devaient retourner dans leurs villages, comme c'était le cas à Erstein où la cloche de l'église sonnait à 22 heures. En 1850, une communauté s'était établie à Erstein. Les juifs étaient propriétaires de magasins, d'ateliers de menuiserie et de rembourrage. La première synagogue fut construite en 1882 et, en 1904, le conseil de ville donna aux juifs un terrain pour y implanter un cimetière. En 1920, Erstein comptait une communauté juive de 160 membres, plusieurs boucheries cashères et un aubergiste juif.

Progressivement, les familles juives quittèrent Osthouse, séduites par les meilleures occasions d'affaires, un rang social plus élevé et une meilleure éducation qu'offraient des villes voisines, comme Sélestat, Erstein et Strasbourg, avec de plus grandes communautés.

En 1910, on ne comptait plus que 43 juifs à Osthouse; en 1936, tous les juifs avaient quitté le village. Suivant le mouvement, les parents de Lucy vendirent leur maison, rue des Pierres à Osthouse, pour en acheter une beaucoup plus grande, à deux étages, au numéro 5 de la rue de l'Église, à Erstein. Ils y emménagèrent avec leur fils et leur fille, le 15 avril 1920. Lucy était alors en âge de se marier, elle avait 21 ans. La vie à Erstein lui donnait plus de chances de trouver le bon parti. Elle était habituée à une vie confortable, mais sans plus. On lui avait donné la chambre au premier étage, sur la rue. Cette chambre était joliment décorée et agrémentée de meubles neufs en acajou. Lucy aimait sa nouvelle chambre. Plus tard au cours de sa vie, elle y fera référence, l'appelant avec tendresse, "ma chambre de jeune fille".

La nourriture était abondante à la maison. Son père rapportait toujours des produits frais de la ferme, des fruits et des légumes de saison. Au printemps, des asperges blanches coupées le matin même, plus tard les fruits de l'été puis ceux de l'automne. Les brochets des rivières et les carpes des étangs étaient rapportés les jeudis, ce qui permettait de les préparer pour le Sabath. La viande provenait des boucheries cashères.

Les vêtements de Lucy étaient soigneusement choisis pour rehausser sa chevelure auburn, sa peau claire et ses yeux verts à reflets jaunes. Elle allait à Paris pour voir ses tantes. Elle avait une dot et un très joli trousseau. C'était une jeune fille accomplie, dont les besoins spirituels avaient été satisfaits. On lui avait donné un livre de prières, Prières d'un cœur israélite, qui contenait des prières appropriées à toutes les circonstances. Il renfermait aussi une section de prières pour les femmes mariées. Ce livre en était à sa 10e édition. Il était rédigé en français, avec quelques traductions de l'hébreu et de l'araméen. Pour Lucy, il restera toujours son livre personnel de prières, un livre dans lequel elle inscrira les dates qu'elle voulut retenir, comme le décès de ses parents selon les calendriers juif et grégorien, les anniversaires, le mariage de ses filles, la naissance de ses petits-enfants, etc. Lorsque Lucy allait à la synagogue, elle utilisait un livre ordinaire et priait en hébreu avec les autres fidèles.

Des rencontres entre jeunes hommes et jeunes filles étaient organisées, comme c'était la coutume pour trouver un conjoint. Lucy avait ses propres lignes de conduite et refusa un prétendant, parce qu'il s'était adressé à elle par son prénom et qu'il suggéra de se tutoyer dès leur première rencontre. Il y en eut d'autres qu'elle n'aimait tout simplement pas et qui, sans doute, ne l'aimait pas elle non plus. Et puis un jour, Mme Metzger, une voisine, se mit de la partie. Un membre de sa famille était parent d'un jeune homme, en Suisse, qui venait de perdre sa mère et voulait se marier. Comme Lucy n'était pas contre l'idée d'une rencontre, Charles arriva à Erstein, accompagné de sa famille et de celle de Mme Metzger. La première impression due être la bonne, puisqu'ils se revirent et promirent de se marier. La cérémonie se déroula à la synagogue de Belfort, le 13 août 1923. Le rabbin de la synagogue de Belfort célébra le mariage en compagnie du rabbin Jules Bauer, l'oncle de Lucy, qui s'adressa aux mariés. Il leur rappela les valeurs, transmises par leurs familles respectives, qu'ils devraient respecter dans leur vie quotidienne et dans l'observation du judaïsme. Il expliqua les devoirs d'un mari juif et d'une femme juive. "Le secret du vrai bonheur dans le mariage est d'avoir une seule âme, un seul cœur, vous devez vous aimer, vous ne devez jamais oublier les enseignements de notre foi. Le Tout-Puissant répondra alors à vos prières et vous accordera une vie de bonheur."

Lucy et Charles vécurent toute leur vie en Suisse et eurent deux filles. Ils reposent tous deux au cimetière de Bâle (Suisse). Lucy était ma mère et Charles, mon père.

- Allocutions de la directrice du pensionnat de Mme Braun-Kahn, Nancy, à l'occasion de la distribution des prix en 1890, 1892, 1893, non publiées.

- Aron, Arnaud. Prières d'un Cœur Israélite. Paris, Durlacher.

- Badinter, Robert. Libres et égaux; l'émancipation des Juifs (1789-1791), Paris, Fayard, 1989.

- Berman, Léon. Histoire des Juifs de France, Paris, Lipschutz, 1937.

- Bloch, Joseph. Historique de la Communauté juive de Haguenau, Haguenau, Imprimerie du Bas-Rhin, 1968.

- Blumenkranz, Bernhard. Histoire des Juifs en France, Toulouse, Privat, 1972.

- Caron, Vicki. Between France and Germany; the Jews of Alsace Lorraine, 1871-1918, Californie (É.-U), Stanford University Press, 1988.

- Feuerwerker, David. L'Émancipation des Juifs en France, Paris, Albin Michel, 1976.

- Hyman, Paula. De Dreyfus à Vichy. L'Évolution de la Communauté juive en France, 1906-1939, Fayard, Paris, 1985.

- Hyman, Paula. The Emancipation of the Jews of Alsace, New Haven et London, Yale University Press, 1991.

- Job, Françoise. Les Juifs de Nancy, Nancy, Presse Universitaire de Nancy, 1992.

- Katz, Pierre. La communauté juive d'Osthouse, non publié.

- Kipp, Antoine. La communauté israélite à Osthouse, non publié.

- Leuilliot, Paul. L'Alsace au début du XIXe siècle, tome III. Religions et culture, Paris, S.E.V.P.E.N. 1960.

- Malinovich, Nadia. French and Jewish. Culture and the politics of identity in early Twentieth-Century France, Oxford, The Littman Library of Jewish Civilization, 2008.

- Martin, Erwin. Inventaire des archives contemporaines et administratives de la ville de Strasbourg : 1789-1960, Strasbourg, Mairie de Strasbourg, 1961.

- Metzger, Robert. La communauté israélite d'Erstein, non publié.

- Minutes de la réunion du Conseil municipal d'Erstein du 7 mai 1864

- Neher-Bernheim, Renée. Histoire juive de la Renaissance à nos jours, Paris, Klincksiek, 1973.

- Prost, Antoine. Histoire de l'Enseignement en France 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968.

- Raphaël, Freddy (éd.). Saisons d'Alsace, revue trimestrielle, 20e année, n° 55-56, Paris, Istra.

- Raphaël, Freddy et Robert Weyl. Juifs en Alsace, Toulouse, Privat, 1977.

- Raphaël, Freddy et Robert Weyl. Regards Nouveaux sur les Juifs d'Alsace, Paris, Istra, 1980.

- Salomon, Lucy. Trois cahiers d'exercices rédigés pendant l'année scolaire 1913-1914, Nancy, non publiés. Plusieurs lettres, témoignages et photographies non publiés.

- Scheid, Élie. Histoire des Juifs d'Alsace, Paris, Durlacher, 1887.

- Schwartzfuchs, Simon. Du Juif à l'Israélite, Paris, Fayard, 1989.

- Schwartzfuchs, Simon. Napoleon, the Jews and the Sanhedrin, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1979.

- Treschan, Victor. Struggle for Integration: Jewish Community of Strasbourg 1818-1850, Wisconsin (É.-U), University of Wisconsin-Madison, 1978.

- Vigée, Claude. Un Panier de houblon, Paris, J-C. Lattes, 1994.

|