BULLETIN DU CERCLE D'HISTOIRE DE HEGENHEIM BUSCHWILLER

Introduction

Il y a quelques mois un courriel parvenait à notre Sénateur - Maire concernant un livre de souvenirs d'un enfant au milieu du 19ème siècle à Hégenheim qui fut transmis au Cercle d' Histoire. Après un premier contact avec Monsieur Picard en possession de ce livre autobiographique de son arrière-grand-père Henri Frank, un exemplaire me fut remis gracieusement pour permettre de transmettre une partie oubliée de l'histoire de notre village à nos lecteurs. Je ne pourrai assez remercier Messieurs Michel et Bertrand Picard d'avoir partagé avec nous cette page d'histoire de leur famille.

Le livre de Monsieur Frank raconte les souvenirs d'un petit enfant juif de 1848 à 1850, souvenirs d'évènements familiaux, fêtes juives, des repas, des métiers et traditions aujourd'hui disparus, qu'il raconte à ses enfants.

Ce récit est exceptionnel car malgré les récits de Daniel Stauben si peu de textes retracent la vie quotidienne de la communauté juive dans le Sundgau et encore moins à Hégenheim.

Le récit commence en 1848 lors des événements du Juden Rumpel.

En quelques mots, le Juden Rumpel est un important mouvement antisémite qui frappe les juifs du Sundgau entre autres de Durmenach et bien sûr de Hégenheim. Les Juifs quittent peu à peu les villages sundgauviens pour les centres urbains comme Bâle.

Lors de la révolution de février 1848, dans les campagnes du Sundgau exsangues suite aux récoltes catastrophiques de 1845 et de 1846 et à la crise économique qui s'en suivit, les passions se déchaînent à nouveau contre les Juifs, éternels boucs émissaires de l'Histoire. Pour les paysans qui ont contracté des dettes auprès des usuriers juifs, ces derniers sont responsables de la crise.

|

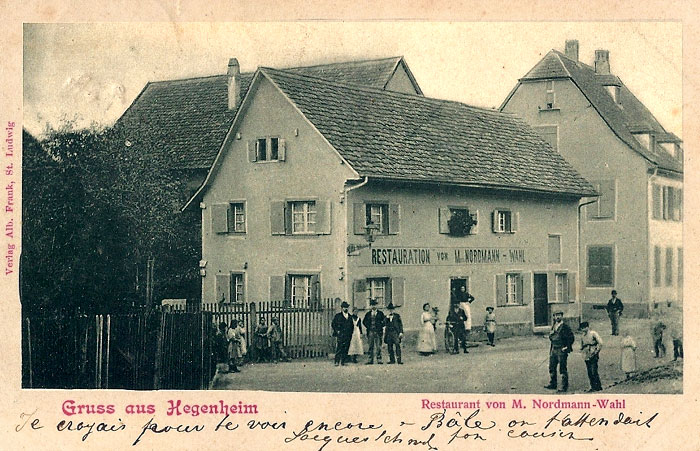

Dans la première maison, en partant de la gauche, habitait Almoné Hendel, dans celle de Hetzele Nordmann et dans celle de droite Maier Ebstein et Laemle, le père de mon viel ami Gaspard de Dieppe. Je vous donne ces détails, ce coin de village devant jouer un grand rôle dans les dix premières années de ma jeunesse. A gauche, se trouvaient les écuries et granges de Walther Georges et à sa suite le grand verger de ce paysan.

Donc, le lundi de Pâques, dans la matinée, ma mère me donnant sa main droite, montait avec moi et le restant de la famille, le sentier conduisant au verger de Walther, quand au bout d'une cinquantaine de mètres la haute silhouette de Walther (Georges) nous barrait le chemin. Il parlait à ma mère, et j'ai su depuis qu'il l'engageait à rester, que les juifs n'avaient rien à craindre, mais ma mère ne voulait rien entendre et continuait le chemin qui nous menait en une demi-heure au delà de la frontière, à Allschwyl, où nous trouvions déjà toutes les maisons occupées par des fugitifs.

Comme nous, toutes les familles israélites en avaient fait autant.

Nous reçûmes l'hospitalité chez Anton, gros cultivateur demeurant au village, à gauche, sur la route de Bâle, qui est longée par un ruisseau qui traverse tout le village. Je vois encore les interminables files de toile bise étendues sur de longue perches en travers du cours d'eau, que les ménagères chargeaient le soleil de blanchir, et je courais comme un cabri le long des berges.

Nous ne restâmes que quelques jours chez notre hôte, couchant par terre sur la paille, mais mangeant malgré toutes nos misères, le pain azyme de Pâque que nous avions emporté comme une des choses les plus précieuses. Donc départ pour Birsfelden près de Bâle, chez un gros client de mon père qui exerçait le métier de marchand de bestiaux. C'était par une faveur spéciale que nous étions autorisés à demeurer à Birsfelden qui est dans le canton de Bâle, campagne où le séjour était interdit aux Israélites.

Je vois encore un grand bâtiment ; en tout cas il semblait tel à mes jeunes yeux, une fontaine à pompe devant la maison, autour de laquelle je m'amusais à courir après mes deux sœur Marie et Clara.

A une petite distance, habitait une pauvre veuve dans une chaumière, qui vivait du produit de quelques chèvres, auxquelles je donnais de l'herbe à brouter. Ce sont les seuls souvenirs qui me soient restés de ce séjour, si ce n'est le retour à Hégenheim, au bout de quelques mois, monté sur une de ces voitures à échelles, dont se servent les paysans pour rentrer les foins, qui contenait une table et quelques chaises, ainsi que tous les membres de ma famille. J'ai su plus tard que c'était contraints et forcés que nous avions dû quitter Birsfelden, car, comme je vous l'ai déjà dit, le séjour de ce canton était interdit aux juifs, et ce n'est que sur une pétition d'un habitant de Hégenheim, Moschele Dietisheim, adressée au Sénat à Paris, que cette interdiction a été levée.

![]()

Au moment de notre arrivée à Hégenheim, je ne me rappelle qu'une chose :

Vous connaissez le petit escalier en pierre et le perron qui donnent accès à la maison Braunschweig ? Eh bien ! Du haut de ce perron, je pouvais contempler tous nos meubles et ceux des autres locataires de la maison, réduits en planches qui gisaient pêle-mêle entre la maison et la fontaine, et cela après des mois passés à Birsfelden. Notre logement qui se trouvait au premier étage, les fenêtres donnant sur la grande rue, était absolument vide ; rien ne s'y trouvait, si ce n'est un bois de lit à moitié démoli.

" Guissef" : fontaine pour l'ablution des mains ; étain ; 19e s. ; h.:30 cm - Coll. Musée Alsacien |

Je vous ai montré cette maison, où j'ai passé six années de 4 à 10 ans. C'est celle de gauche, avec un petit escalier extérieur en bois qui desservait le premier étage. Nous avions une grande chambre donnant sur le verger de Walther. A la suite de la grande pièce, la cuisine, et sur cette cuisine une troisième petite chambre donnait également sur ce fameux verger. Dans l'alcôve, se trouvaient deux lits se faisant face, celui de gauche servait à ma mère et à ma sœur Clara, celui de droite à mon père et à moi. Ma sœur Marie couchait dans la petite pièce de la cuisine. Au-dessus de nous, demeurait Mme veuve Weill notre propriétaire ; son logement formait un ancien grenier transformé en une pièce lambrissée et une cuisine faisant suite. Je me plaisais énormément à monter chez nos voisins, j'y trouvais un petit garçon de mon âge, mon vieux camarade Simon, avec une sœur un peu plus âgée, Refkele, et un grand frère Lische, qui venait de partir pour Paris pour être placé chez un oncle afin d'aider sa mère, car en-dehors d'une petite pension de cet oncle qui était fortuné, sa mère n'avait que le loyer de notre logement pour élever sa famille et ce loyer était de 72 francs par an. Je me rappelle que j'allais quelquefois à la rentrée de mon père, le vendredi après-midi porter un acompte de 2 Fr. sur les mois échus, car nous étions toujours en retard, et cela malgré le peu d'importance de la somme.

Mais nos mères, celle de Simon et la mienne, nous réservaient une belle surprise : nous devions revêtir ensemble notre premier Arba Kansef. C'est un carré d'étoffe fendu au milieu pour y passer la tête et dont les bouts qui pendent sur la poitrine et le dos sont garnis de glands en laine écrue appelés Zizes, et faits en laine d'agneaux premiers-nés, qui d'après les lois de Moïse, étaient réservés aux prêtres, comme tout animal domestique. Au moment de la prière, chaque israélite réunit les deux glands placés sur la poitrine entre ses doigts et les baise dévotement, en prononçant une bénédiction.

![]()

Peu après, mon père tomba gravement malade, et il ne m'est pas resté en mémoire que les bains de vapeur que ma mère lui faisait prendre. On avait emprunté une grande cuve à lessive, on y installait mon père avec un appareil chauffé par une lampe et on recouvrait le tout avec des couvertures et des draps. Mon père une fois guéri, était absolument ruiné, car la maladie et l'entretien de notre ménage avaient absorbé nos petites ressources jusqu'au dernier sou.

Votre grand-père, qui était marchand de bestiaux réputé, faisait parfaitement ses petites affaires, aimé et estimé pour sa droiture ; il avait pour clients de gros fermiers et des cultivateurs des environs de Bâle, surtout à Pratteln et à Moenschenstein et pourvoyait facilement aux besoins du ménage ; mais justement cette droiture et cette honnêteté poussées à l'excès, devaient être sa ruine.

Ne disposant plus d'aucun capital, il se refusait obstinément à user du crédit que des confrères auraient été heureux de lui offrir, ne voulant pas s'exposer à manger l'argent des autres. Il se mit bravement à l'ouvrage pour faire le métier de sassren (courtier) ; aussi la gêne était-elle bien vite entrée chez nous, car à ce métier qui consistait à vendre des bestiaux qui appartenaient à des plus fortunés, mon père ne pouvait tout au plus gagner 5 à 10 francs, très heureux s'il pouvait faire deux ventes par semaine, mais combien de fois même une seule ; et comme si la malchance devait s'acharner sur nous, j'ai failli moi, pauvre petit garçon, l'estropier pour le restant de ses jours.

Vous n'ignorez pas combien le café joue un rôle considérable dans les pauvres ménages et combien sa préparation est rudimentaire. Un grand pot en terre avec un peu de café et beaucoup de chicorée est rempli d'eau et mis sur le feu. Dès que le tout a bouilli, on peut servir.

Ma mère venait de déposer le pot rempli de ce café tout bouillant sur la table du petit déjeuner le matin à sept heures, lorsque par un mouvement maladroit, j'en renverse le contenu sur le bras gauche de mon père qui jette aussitôt de grands cris. Tout le voisinage accourt : le bras malade est aussitôt enveloppé d'ouate qui préalablement avait été baignée dans de l'huile, et à ma grande satisfaction, l'accident n'eut pas de suites fâcheuses.

Mais ma grande sœur Marie, qui venait d'avoir 15 ans, dut nous quitter. Cette sœur issue d'un premier mariage de mon père avec une des sœurs décédée de ma mère, nous quitta pour aller faire un apprentissage chez notre tante Hendélé, mariée avec un fabricant de montres, pour apprendre un des nombreux métiers que comporte cette fabrication ; c'était une première séparation et un gros chagrin, mais il fallait par tous les moyens, alléger les dépenses si minutieuses de notre ménage. C'est à ce moment que je commençais à fréquenter l'école de Hégenheim. Peu de temps après, un membre de la famille de ma mère, Mme Guggenheim, qui habitait Bienne, était tombée malade de la petite vérole.

On vint solliciter ma mère d'aller la soigner moyennant rétribution : elle accepta malgré le danger qu'elle allait courir, mais elle avait à cœur de contribuer à l'entretien du ménage même au péril de sa vie. Elle revint au bout de six semaines en bonne santé en apparence, mais très fatiguée, et voilà qu'un beau matin elle remarqua que son corps était couvert de boutons. Hélas ! C'était la petite vérole et le docteur Gelpke d' Allschwyl était appelé pour lui donner ses soins. Le bruit de sa maladie courut bien vite le village ; aussi en arrivant le matin à l'école avec ma sœur, le maître nous fit immédiatement partir en nous informant que l'école nous était fermée pendant toute la durée de la maladie ; j'étais enchanté, je dois l'avouer, de pouvoir faire l'école buissonnière et de jouer en même temps un certain rôle. A la suite de cette maladie, notre pauvre argenterie, consistant en quelques cuillères en argent, prit le chemin d' Allschwyl et je me rappelle parfaitement d'avoir accompagné ma mère solder ainsi la note du docteur.

![]()

De cette époque, il m'est resté peu de souvenirs qui soient profondément gravés dans ma mémoire. Notre grande cour se transformait pendant les soirées d'été en véritable concert à ciel ouvert.

Là se réunissait la famille Weill, notre propriétaire, la famille Nordmann, avec trois grandes jeunes filles, dont vous connaissez Madame Wormser, la directrice de l'asile de Hégenheim, ainsi que votre pauvre tante Clara. Les domestiques du gros fermier Walther, notre voisin, ne manquaient pas d'assister et d'applaudir nos chants qui se prolongeaient jusqu'à dix heures, alors que la cloche du corps de garde sonnait l'extinction des feux, et tout ce petit monde allait se coucher. C'est dans ces temps, j'allais sur mes dix ans, que j'ai commis une bien vilaine action qu'il est dans mon devoir de vous narrer.

Je vous ai dit que notre fenêtre de la chambre à coucher donnait sur le grand verger des Walther et n'était guère séparée du sol de plus d'un mètre ; de cette fenêtre, je pouvais admirer les beaux fruits, pommes, poires, prunes qui dès l'automne, pendaient par milliers aux grands arbres du verger. J'avais remarqué que pendant les nuits, quantité de fruits mûrs tombaient au pied de ces arbres. C'est alors que l'idée me vint de me les approprier ; donc quand tout le monde dormait encore, de grand matin, je m'habillai et me glissant par la fenêtre jusque dans le verger, vite, vite, je remplis mes poches et, comme un voleur, regagnait la fenêtre et delà la chambre.

La première date qui ne s'est jamais effacée de ma mémoire était le 1er janvier 1854. Juifs et chrétiens ayant des écoles séparées, nos classes avaient lieu même aux fêtes chrétiennes et un de mes camarades de classe, Nathan Lévy, me fit remarquer cette date que je n'ai plus jamais oubliée.

Notre école était, comme encore aujourd'hui, dans le grand bâtiment de la synagogue, au premier et à côté de la porte qui donne accés aux galeries des dames. C'était une grande pièce éclairée par deux fenêtres, droit au-dessus de la porte d'entrée principale, cette pièce était garnie de longs bancs avec pupitres à gauche pour les garçons , à droite pour les filles ; les deux sexes suivaient la même classe. J'avais beaucoup de camarades d'école que vous connaissez, c'étaient Samuel Lauff, Simon Weill, Louis Sommer, Meinrad Dreyfus, M. Halff, Isaïe Levaillant, et parmi les demoiselles, en dehors de ma sœur Clara, Caroline Meyer, Pauline Lauff et bien d'autres ; nos professeurs étaient M. Isaac pour le français, et M. Kahn pour l'allemand et l'hébreu. Je dois vous avouer que je n'étais pas un fort en thème comme I. Levaillant, mais enfin je n'étais pas non plus avec les derniers ; même à la distribution des prix, la seule qui ait eu lieu, je reçus un volume du Pentateuque en allemand.

En hiver, pendant les récréations, les écoles se livraient de véritables batailles à coups de balles de neige ; les filles avaient l'habitude de se masser sur la petite colline à gauche du chemin, les garçons sur l'emplacement devant la synagogue qui en ce temps n'était pas clôturée, et de là les deux camps se bombardaient à qui mieux mieux. Mais voilà que l'instituteur d'allemand , M Kahn reçut droit sur les lunettes une balle de neige lancée par Reisele lévy lui brisant l'un des verres et le blessant à l'œil, par bonheur très légèrement ; à partir de ce moment, ces jeux furent défendus.

L'hiver avait été très rigoureux et j'avais grand besoin d'un manteau ; au moment de notre splendeur, mon père avait pu se payer un beau manteau, avec double col tombant jusqu'à la ceinture, un de ces manteaux d'une ampleur exagérée en beau drap bleu. Ma mère décida que le col serait détaché et me servirait comme manteau. J'étais heureux comme un roi.

![]()

Grand-père était très malade, nous allions le voir de temps en temps seulement, car nous étions en très mauvais termes avec notre tante Reitzele et jamais les deux sœurs ne s'adressaient la parole.

Dans le cours de mon récit, vous apprendrez quelles étaient les causes de cette animosité, et puisqu'il est question d'une de vos tantes, je vais vous présenter tous les membres de notre famille.

Du côté de mon père, notre famille était très restreinte, je n'avais qu'une tante, la mère de votre cousine Jettele qui aujourd'hui habite Fribourg et un frère qui s'appelait Henri comme moi, du nom de notre grand-père paternel.

Du coté de ma mère, j'avais d'abord mon grand-père Schlomé, qui habitait avec une de mes tantes Reitzele, mère de notre cousin Maurice, la tante Hendélé qui devait devenir votre grand-mère et la tante Ellé qui était veuve sans enfants et demeurait à Haguenthal. La maladie de grand-père empirait et ma grand-mère allait le veiller depuis plusieurs nuits. Voilà qu'un matin, elle revint tout éplorée, grand-père était mort.

|

Quelques hommes, entre autres Yauné Willard et Schames Baerle, s'y trouvaient déjà. Le cadavre fut alors sorti de son cercueil et placé sur la table inclinée, déshabillé et recouvert d'un drap. Quelques personnes versèrent alors de l'eau tiède sur ce drap ; et toutes les parties du corps furent soigneusement essuyées. D'autres hommes de bonne volonté nettoyèrent les ongles des mains et des pieds, car nul n'est désigné pour faire la toilette du mort, chacun doit y contribuer. L'on revêtit alors le corps de son linceul qui consiste en une longue blouse à collet en toile blanche descendant jusqu'aux chevilles, avec un cordon serré autour de la taille, un petit bonnet et des soques du même tissu. Ce linceul, tout jeune marié est tenu d'en faire l'acquisition dans l'année qui suit son mariage en ayant soin d'en laisser manquer les soques qui ne seront confectionnées qu'après le décès : ce linceul servira la vie durant pour les grandes cérémonies de Rosch Haschanah et de Yom Kippour. C'était moi qui portais cet objet, enfermé dans un sac de toile jusqu'au temple où mon père le revêtit.

Dès que le corps fut habillé et replacé dans le cercueil, on lui passa le Thaled autour du cou et les proches parents ainsi que les amis personnels furent priés de s'approcher. L'un après l'autre prit alors entre le pouce et l'index de ses deux mains les grands orteils du mort en prononçant la phrase suivante : "Scholme, devant Dieu, si je t ‘ai offensé, pardonne-le moi". Cette phrase fut répétée trois fois, le Schamess coupa aux parents présents une Kriéh (incision avec un canif près de la boutonnière du paletot). Le couvercle fut alors replacé sur le cercueil et celui-ci posé sur le brancard et on s'achemina vers la fosse préparée par le gardien du cimetière. De nouveau le couvercle fut enlevé et un petit sac en toile faisant également partie du linceul, fut rempli de terre provenant de la tombe entrouverte et placé sous la tête de mon grand-père. Le couvercle fut définitivement cloué ; mais on eut soin d'enfoncer les clous qu'à moitié, symbole du provisoire, car tous nos morts devront sortir de leur tombe le jour suprême de l'arrivée du Messie. Après que chacun des assistants eut jeté trois pelletées de terre et que la fosse fut comblée, mon père vint me prendre pour rentrer, sans oublier d'aller à une petite source qui coule sous les saules pleureurs dans un pli du terrain du cimetière qui est assez accidenté. Après nous être lavé les mains, nous jetâmes par trois fois un peu d'herbe derrière les épaules et nous quittâmes le cimetière.

Ma mère était installée dans la maison mortuaire, où elle devait séjourner les huit jours qui forment le grand deuil ; assise par terre et priant, sauf pendant les repas qu'elle venait prendre chez nous, ainsi que pour dormir. Matin et soir nous allions, mon père et moi assister à un service en mémoire du défunt. Les prières d'usage étaient récitées par Reb Mahrem, qui les clôturait par un petit discours sur les mérites du défunt, et autres paroles de consolation pour les vivants, tirées des livres saints. Le deuil se prolonge alors encore trente jours, pendant lesquels les membres masculins de la famille doivent laisser pousser librement la barbe. Ce deuil écoulé, ma mère avertit sa sœur qui détenait toujours la maison paternelle, d'avoir à lui céder sa propriété, et voici en quelles circonstances.

Vingt ans auparavant, au moment du mariage de sa sœur Hendélé, celle qui devait plus tard devenir votre grand-mère, mon grand-père avait demandé à ma mère de lui avancer une partie de ses économies pour doter sa sœur. Ma mère avait été pendant de longues années cuisinière chez un riche bourgeois de Bâle, et à force d'économies, avait réussi à placer un millier de francs à la caisse d'épargne. Pour garantir le remboursement de l'emprunt, que mon grand-père allait demander, mon grand-père avait fait à ma mère une vente, par devant le notaire, de sa maison, qui se trouvait placée au centre du village, droit derrière l'immeuble Sommer. Quand je dis une maison, je devrais ajouter le premier étage seulement de cette maison dont le rez-de-chaussé appartenait à la cousine Reitz. Je ne sais ce qui s'est passé, mais il fallut l'intervention de l'huissier et le procès traîna durant tout l'été.

![]()

|

Mais revenons à notre inondation.

Je vis revenir du haut du village, au débouché du ruisseau, une énorme vague haute comme un homme et dans mon épouvante je me réfugiai derrière la maison Walther, qui fait le coin de la Hohle gasse et qui est placée sur une élévation. Cette masse d'eau contourna la maison Nordmann et se précipita dans le chemin qui descend en la longeant et qui conduisait chez notre cousin Chayem, dont la maison faisait face au chemin et qui depuis fut démolie. Bientôt on n'en vit plus que le premier étage, et, à l'une des fenêtres, sa femme Gutel levait les bras au ciel en appelant au secours, car toute retraite lui était coupée. Beaucoup de personnes s'étaient amassées sur la route, car l'eau ne montait plus. Tout à coup le domestique de Walther, le vieil Hans eut une idée géniale. Il courut à l'écurie, et jetant simplement des licols aux deux chevaux de labour, qu'il conduisait tous les jours aux champs, et enfourchant l'un il entra résolument avec ses deux bêtes dans l'eau, qui eut bientôt atteint leur ventre, et, au fur et à mesure qu'ils avançaient, la croupe, et bientôt leurs deux bêtes et le haut du corps du cavalier sortaient seuls de l'eau. Mais ils étaient arrivés au pied de la fenêtre du premier étage qui était devenue rez-de-chaussé, et il ne faut pas oublier que les étages de nos maisons avaient moins de deux mètres d'élévation ; empoignant Guttel, il la jeta en croupe devant lui et, faisant volte-face, il reprit le chemin parcouru et bientôt gens et bêtes étaient hors de danger. Je vois encore cette femme que les gens portaient évanouie dans leurs bras, passant machinalement les mains sur ses bandeaux, pendant qu'on lui faisait respirer du vinaigre. Mais j'avais bien d'autres choses à faire que de rester en place, je courus jusque sur la place que l'eau venant du Hinderdorf couvrait à peine.

Tout à coup, l'on entendit un grand bruit, tel un long coup de tonnerre, c'était le grand mur du château qui heureusement venait de crouler. Ce mur qui entoure le château faisant digue retenait cette masse qui avait fini, grâce à sa formidable pression, par l'emporter et l'eau eut bien vite fait de s'écouler laissant quantité de gravier et de boue ; et bien entendu toutes les maisons le long du ruisseau et jusque sur la place, avaient de l'eau plein leurs caves. Je parcourus tous ces endroits.

![]()

Ayant traversé le pont près de chez les Lauff, je vis dans une flaque d'eau, charrié là, par le courant, un beau poisson, dont je m'emparai bien vite et, courant à la maison, je rapportai mon butin, qui le soir nous était servi avec une de ces sauces à l'orientale, que ma mère excellait à préparer. Je vous ai déjà dit plus haut que ma mère était un vrai cordon bleu hors ligne, elle excellait dans certains plats, comme par exemple, les chaletlich (espèce de beignet aux pommes) dont je n'ai jamais mangé de pareils. C'était douillet, vaporeux, enfin un vrai poème, une couche de pâte fine, une couche d'œufs et, des pommes coupées très minces alternant dans la composition.

La maison des amis Lauff (je dis amis, car là habitait mon vieux camarade Semi), avait la cave remplie d'eau et j'allais bien vite voir ce dernier et lui offrir mes services pour aider à vider cette eau dans laquelle on voyait des tonneaux nager. Je dois vous dire qu'ils avaient une cave bien montée, son père Nausen (Nathan) faisait de belles affaires de courtage en immeubles et tous les samedis, notre déjeuner expédié, j'y courais bien vite.

|

En automne, on jouait Schlenges (serpentin), chaque participant, posait, suivant les conventions, trois ou six noix à la file, on choisissait un endroit bien plat ; notre lieu de prédilection était la place, devant le perron de Chaie-Faye (une dame Nordmann) et Blechner-Schmuhle (Samuel, ferblantier). Chacun des joueurs se plaçant près de l'enjeu, lançait sa bille à la distance qui lui convenait, car, le plus éloigné avait droit de jouer le premier. Lançant alors sa bille contre la file de noix, il gagnait à partir de la noix qu'il avait déplacée ; bien entendu, plus la distance était grande, plus la chance de toucher était petite, car il fallait lancer la bille avec force et le plus souvent, elle passait par-dessus les noix. On pouvait déjà juger du caractère des hardis, des timides et des malins, surtout ceux qui ne s'éloignaient guère de l'enjeu, comptant bien que les aventureux passeraient à côté ou par-dessus les noix, alors, ils avaient le beau jeu et ne pouvaient manquer leurs coups. Je crois n'avoir été ni trop timide ni trop hardi, quelque chose comme un juste milieu.

A 8 heures, nouvel office qui terminait le Sabbat et qui s'appelait Mahrev schul, mais pour cet office, il était admis qu'on pouvait le célébrer chez quelque particulier, qui était généralement une personne âgée ayant une grande chambre. Le plus souvent, mon père me conduisait chez Schmule Wahl, qui habitait cette grande maison avec de vastes dépendances à droite, après le pont, derrière la maison Lauff. Je vois encore le maître de maison, qui était un petit vieillard, et sa femme, grande et forte personne. C'étaient les plus fortunés des Israélites, ils n'avaient pas d'enfants et élevaient deux neveux, Salmêle et Jules, le premier, la coqueluche des demoiselles de Hégenheim, pour ses belles toilettes, et surtout à cause de l'héritage en perspective. Après l'office, on rentrait pour faire Haphtolé qui consiste à allumer une bougie en cire et à faire la bénédiction du vin sans oublier la Bsohmbechs (boite contenant la provision de poivre et gingembre) que tout le monde se passe sous le nez ; moi, le garçon j'étais fier de faire office de chandelier (ne manquant jamais de me brûler les doigts.

|

| Synagogue précédente |

Synagogue suivante |

|