|

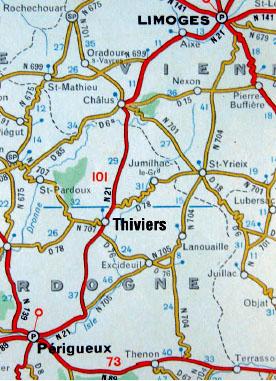

En 1940, au début de la seconde guerre mondiale, ne réside en Dordogne qu'une dizaine de familles juives. Cette région désignée pour accueillir "les repliés" du Bas-Rhin et de Strasbourg, devint une terre d'asile pour des milliers de réfugiés. Ils essayèrent de s'adapter à ce nouvel environnement et de se structurer autour de certaines institutions ou de personnalités juives. Ainsi l'orphelinat de garçons de Haguenau et, celui de jeunes filles de Strasbourg, furent installés à Bergerac dans un baraquement mis à leur disposition par le service des réfugiés sa capacité d'accueil était d'environ 50 enfants. Tous reçurent une instruction religieuse et furent intégrés au mouvement scout (E.I.). La direction de l'établissement s'occupa activement de l'orientation des pupilles à leur sortie de l'école. Le 15 février 1944, l'Aide Sociale Israélite décida de la fermeture de l'orphelinat en raison des risques encourus par les enfants. Marthe Lévy et Edmond Blum, leurs responsables, s'employèrent à trouver aux enfants (grâce au réseau Garel) des papiers et des planques dans des institutions : à la campagne ou en Suisse et ce jusqu'à la libération. Cette action fut si bien menée que tous ces enfants survécurent à cette période. L'hospice Elisa et la Clinique Adassa furent respectivement implantés à Sarlat et aux Eyzies avant d'être tous deux regroupés à Thiviers. C'est dans un centre d'hébergement comprenant trois baraquements, installés à la sortie de la ville, que les deux organismes furent réunis. Ils accueillirent en permanence soixante à quatre-vingt personnes âgées. Ce centre fut dirigé par Monsieur Georges Lévy et son épouse, secondés par un personnel peu nombreux mais très dévoué.

Hormis ces deux institutions, la ville de Thiviers donna asile à une dizaine de familles juives, toutes originaires de Strasbourg et de sa banlieue, parmi lesquelles ma famille originaire de Wolfisheim. Mes grands-parents furent logés dans un appartement non loin de l'église, sur la route de Nontron, ma mère, mes soeurs et moi fument installés au rez-de-chaussée d'une vaste maison située face à la mairie.

C'est à cette époque, que je découvris pour la première fois, la petite communauté juive regroupée autour des deux institutions citées plus haut. La vie religieuse était réduite à sa plus simple expression : les offices qui avaient lieu dans un baraquement étaient assurés par monsieur Bernard Silbermann, ministre officiant concordataire, réfugié lui aussi à Thiviers. Il fut arrêté par la milice le 20 mai 1944. C'est accompagné de mon grand père, aux offices des fêtes, que je découvris le judaïsme. En effet, au cours d'une cérémonie, je fus intrigué par le manège de l'un des participants, qui ne cessa de la journée d'ouvrir et de fermer le rideau d'une petite armoire dans laquelle se trouvaient les rouleaux de la Torah. Je compris, bien plus tard, qu'il s'agissait de l'office de Yom Kippour où l'on ouvrait et fermait l'Arone Hakodesch (armoire sainte) aux différents moments de la prière. Je reçus ce jour-là mon premier cours d'instruction religieuse.

La ville de Thiviers ne recueillit

que des réfugiés assez âgés et de ce fait, il y

avait peu d'enfants en âge de suivre des cours de Talmud Torah.

Ceux-ci furent assurés à Périgueux,

et suivis par environ cent soixante-deux élèves. Un professeur

itinérant assurait l'enseignement religieux à quarante-deux

élèves éparpillés dans vingt-sept localités

du département. L'ensemble de ces cours était placé sous

la responsabilité du Rabbin

Cyper, originaire d'un bourg de la région de Kiev. D'abord en poste

à Versailles puis à Dijon en 1939, il fut désigné

par le Consistoire Central pour seconder le Rabbin

Marx à Périgueux, vu le nombre croissant de réfugiés

juifs dans la région. Les traques et persécutions incessantes

auxquelles furent soumis les juifs incitèrent le rabbin à arrêter

les cercles culturels en 1943. Ce dernier qui avait eu pendant la guerre une

attitude courageuse, portant secours à toutes les personnes en difficulté,

se déplaçant à bicyclette de famille en famille pour

les aider, fut malheureusement arrêté le 8 avril 1944, jour de

Pessah, à la sortie de la synagogue. Interné dans une caserne

de Périgueux il ne fut libéré, malgré les interventions

du Préfet de Dordogne, de l'Evêque de Périgueux et du

Pasteur

Altorffer. Il fut ensuite mené à Limoges et Drancy, puis

envoyé en déportation le 15 mai 1944 à Kovno en Lituanie,

d'où il ne revint pas. Il était âgé de 35 ans.

La ville de Thiviers ne recueillit

que des réfugiés assez âgés et de ce fait, il y

avait peu d'enfants en âge de suivre des cours de Talmud Torah.

Ceux-ci furent assurés à Périgueux,

et suivis par environ cent soixante-deux élèves. Un professeur

itinérant assurait l'enseignement religieux à quarante-deux

élèves éparpillés dans vingt-sept localités

du département. L'ensemble de ces cours était placé sous

la responsabilité du Rabbin

Cyper, originaire d'un bourg de la région de Kiev. D'abord en poste

à Versailles puis à Dijon en 1939, il fut désigné

par le Consistoire Central pour seconder le Rabbin

Marx à Périgueux, vu le nombre croissant de réfugiés

juifs dans la région. Les traques et persécutions incessantes

auxquelles furent soumis les juifs incitèrent le rabbin à arrêter

les cercles culturels en 1943. Ce dernier qui avait eu pendant la guerre une

attitude courageuse, portant secours à toutes les personnes en difficulté,

se déplaçant à bicyclette de famille en famille pour

les aider, fut malheureusement arrêté le 8 avril 1944, jour de

Pessah, à la sortie de la synagogue. Interné dans une caserne

de Périgueux il ne fut libéré, malgré les interventions

du Préfet de Dordogne, de l'Evêque de Périgueux et du

Pasteur

Altorffer. Il fut ensuite mené à Limoges et Drancy, puis

envoyé en déportation le 15 mai 1944 à Kovno en Lituanie,

d'où il ne revint pas. Il était âgé de 35 ans.

Par la suite, des cours d'instruction religieuse par correspondance furent organisés par Jacques Cohn, affecté à l'époque à l'Aide Sociale de Limoges. Il fut chargé par le Rabbin Deutsch de mettre au point cet enseignement destiné aux jeunes juifs réfugiés en Dordogne et en Haute-Vienne.

La situation se détériora rapidement pour la population juive de la région, estimée alors à sept milles âmes. L'avènement de Vichy marqua un tournant décisif dans la mise en place de la politique anti-juive de l'état Français, d'abord par l'exclusion, puis la persécution. Elle créa pour les juifs des centres d'internement temporaire, des centres d'assignation à résidence et l'apposition du tampon "juif" sur les papiers d'identité des résidents en zone Sud. L'administration française, en collaboration avec les autorités d'occupation mena des rafles en Dordogne dès le mois de juillet 1942, puis en octobre de la même année et enfin en février 1943. Elles eurent lieu du 23 au 27 février dans toute la région. Les brigades de gendarmerie prirent connaissance de la liste des personnes à arrêter par des messages téléphoniques, la veille de ces arrestations vers 19h30.

Le 27, au petit matin, notre famille fut réveillé en sursaut par de petits coups portés contre les volets de l'appartement que nous occupions. Ma mère entrouvrit la fenêtre pour se trouver face à deux ou trois hommes de la communauté juive de Thiviers que nous connaissions. Ils n'étaient vêtus que de leur seul pyjama et implorèrent ma mère de leur donner des couvertures et des vivres. Ayant étés pris au saut du lit par la milice ils n'avaient pas eu le temps de prendre de quoi se couvrir et se nourrir. Le moteur du car ronronnait bruyamment au bord du trottoir. Les fonctionnaires de l'Etat Français pressaient les personnes raflées pour les faire monter dans le véhicule. Nos amis prirent place dans le car en nous remerciant d'un petit signe de la main puis partirent dans la brume du petit matin pour la première étape d'un long voyage dont ils ne revinrent jamais. Notre famille glacée d'effroi resta prostrée de longs moments. Cette triste histoire m'a poursuivi tout au long de ma jeunesse.

|

Un matin de mars 1944, notre classe fut une fois de plus plongée dans la pénombre. La maîtresse ouvrit la fenêtre afin d'éloigner les gêneurs. Quelle ne fut pas notre surprise d'apercevoir deux hommes en uniforme vert, portant casque et fusil en bandoulière. Ils étaient assis sur les bancs de la fenêtre, devisant dans une langue qui nous était étrangère. Notre enseignante referma alors la fenêtre avec précaution et, se tournant vers nous en gardant son calme, nous suggéra de rentrer dès la sonnerie de midi et de rester chez nos parents pour l'après-midi. Dès la fin du cours, je découvris avec surprise, tout au long du chemin de longues files de camions. Il y avait des véhicules blindés et de nombreux soldats lourdement armés qui traversaient l'artère principale de la ville.

Ce fut ma première rencontre avec la division Brehmer de l'armée allemande. Cette unité venue réprimer la résistance et terroriser la population qui la soutenait se caractérisa par des pratiques de recherches systématiques d'exécution et de déportation des juifs. Elle séjourna quelques temps dans la ville, installant son quartier général à "l'hôtel Terminus", face à la gare, non loin de notre habitation. Dans la cour de cet établissement, à la vue des passants, furent rassemblés juifs et résistants, dans l'attente de leur interrogatoire. Un grand nombre d'entre eux fut fusillé ou déporté. Le souvenir de ces hommes aux yeux hagards, marqués par la peur, réunis dans cette cour gardée par des sentinelles allemandes, demeure le souvenir le plus triste de mon séjour en Dordogne. Le bilan en terme de vies humaines s'éleva en ce qui concerne les victimes juives à mille deux cents personnes au minimum, parmi lesquelles beaucoup de femme et d'enfants déportés. Deux cent quatre personnes furent exécutées ou abattues sur leur lieu de vie. Ces chiffres ne doivent paradoxalement pas faire oublier l'accueil généreux et les gestes de solidarités des Périgourdins sans lesquels le nombre des victimes eut été nettement plus important.

Après la guerre que j'ai passée en Dordogne avec de nombreux réfugiés strasbourgeois, le rideau de ma mémoire s'entrouvre par la découverte de Strasbourg. Que de fois ne m'avait-on parlé pendant toutes ces années de cette belle ville, de la beauté de ses monuments, de ses vastes avenues, de ses édifices exceptionnels, de sa synagogue située sur le quai Kléber, et enfin de sa cathédrale, joyau de cet écrin faisant l'admiration de tous les visiteurs.

En fait, je découvre une ville profondément marquée par les bombardements, des maisons détruites ou éventrées, criblées d'impacts de balles, des magasins n'ayant pour seule vitrine que des palissades de bois. J'y découvre de nombreuses façades hâtivement recouvertes de peinture afin d'effacer les anciennes inscriptions allemandes et de rappeler en français la nature du commerce censé s'y abriter. Je me souviens des longues files d'attente devant les laiteries et les boulangeries, à patienter le ticket de rationnement à la main afin d'acheter les denrées indispensables pour la famille.

La véritable nouveauté était à mes yeux le tramway,

merveilleux moyen de locomotion qui me permettait de faire de grands voyages,

notamment du centre ville à Wolfisheim

pour rendre visite à mes grands-parents, revenus dans leur village

d'origine en 1945. Ce qui attirait mon attention lors de l'utilisation

du tram, c'était l'inscription gravée sur une petite

plaque blanche vissée au-dessus des portes du wagon : "C'est

chic de parler français". Cela

me semblait une évidence dans une région française.

Voici donc la belle ville de Strasbourg que je découvre en 1945. Son aspect est fort éloigné de toutes les descriptions qui m'avaient été faites lors de mon séjour en Dordogne. Ma mère, mes soeurs et moi trouvâmes à loger dans un appartement du centre-ville, rue de la Grange, à quelques mètres de l'hôtel de la Maison Rouge. Notre maison était vétuste, occupée au rez-de-chaussée par la librairie israélite Durlacher, antenne de la maison-mère installée à Paris. Dans la maison voisine se trouvait une Winstub très fréquentée par les vieux Strasbourgeois "zum Löyele".

A la rentrée scolaire 1945-1946, nous fûmes inscrits dans les écoles primaires les plus proches de notre domicile, l'école de filles Saint-Louis, quai Finkwiller, et l'école de garçons Saint-Thomas. Les deux établissements se faisaient face, seulement séparés par l'un des bras de l'Ill. Notre admission se fit sans problème. Mais au bout de quelques jours, force fut de constater qu'un fossé était creusé entre les élèves autochtones et nous qui revenions de l'intérieur de la France. Cette différence était essentiellement due au dialecte alsacien, que nous ne parlions pas, mais que les autres élèves de l'établissement utilisaient en permanence, nous excluant de ce fait de toutes leurs conversations.

|

Suite à cette situation devenue insoutenable, la direction de l'établissement pris la décision de regrouper les élèves juifs dans une seule classe. Les horaires de rentrée, de sortie et de récréation furent différés. Ainsi, nous nous trouvâmes à l'abri de l'animosité des autres élèves de l'établissement. De niveaux et d'âges différents, nous fîmes la connaissance de notre nouvelle institutrice, Madame Erna Lévy, nommée pour donner cours aux élèves israélites de l'école.

Au cours de l'année 1946, l'inspection académique du Bas-Rhin décida de transférer les élèves juifs de Saint-Thomas et de Saint-Louis dans un petit immeuble situé au 7 de la rue des Glacières, derrière l'hôpital civil de Strasbourg. Ce bâtiment, partiellement recouvert de bois, a conservé à ce jour son caractère typique. Il est actuellement occupé par le cercle d'échecs de Strasbourg et l'Association Culturelle des Alevis de Turquie. Notre salle de classe fut aménagée au rez-de-chaussée de cette maison et ce fut dans une petite cour attenante que nous nous ébattions lors des récréations.

Il me reste quelques souvenirs spécifiques de cette époque,

lorsque mes amis et moi allions à l'école des Glacières

:

Il me reste quelques souvenirs spécifiques de cette époque,

lorsque mes amis et moi allions à l'école des Glacières

:

En hiver, le vent, la neige et le froid rigoureux nous fouettaient le visage

et nous glaçaient le corps en longeant l'Ill près des

ponts couverts. Néanmoins, d'agréables sensations olfactives

nous submergeaient lorsque nous empruntions le passage de la fabrique de chocolat

Shaal avant de déboucher sur le quai Finkwiller. Nous humions à

pleins poumons la bonne odeur de cacao, denrée rare à l'époque.

En été, par forte chaleur, nous nous arrêtions devant les glacières de Strasbourg, rue des Moulins, pour assister à la sortie des barres de glace fabriquées dans cet établissement. Leur chargement sur les voitures hippomobiles à destination des restaurants et des commerces alimentaires était un émerveillement permanent. A chacune des manutentions, nous profitions de la fraîcheur dégagée lors de l'ouverture du sas de livraison pour nous rafraîchir et reprendre ensemble le chemin de l'école de la rue des Glacières.

C'est là que nous, une vingtaine de garçons et filles,

nous retrouvions quotidiennement pour recevoir un enseignement général

assuré par Madame Lévy. Elle dispensait ses cours alternativement

aux enfants selon leur niveau. J'ai demandé à son fils

Guy, ami de longue date avec lequel j'ai fréquenté le

Bné Akiba de Strasbourg, de me parler de

sa mère. Guy est installé depuis une quarantaine d'année

au Kibboutz Sdé-Eliahou.

L'école de la rue des Glacières |

En avril 1929, elle est nommée institutrice à l'école israélite de Hochfelden (aujourd'hui, bibliothèque

municipale). Elle y exercera jusqu'en avril 1940.

Elle épouse Ernest Lévy le 20 décembre 1933. Mon père ouvre un commerce à Hochfelden.

Suite à l'ordre d'évacuation d'Alsace décidé par les autorités, ma mère est affectée à Beaumesnil dans les Vosges à compter du 1er avril 1940.

Elle est relevée de ses fonctions d'institutrice le 18 décembre 1940 du fait des mesures anti-juives.

Mes parents passèrent clandestinement la ligne de démarcation en 1941. Notre famille résida à Montpellier jusqu'en mars 1944. A cette date, nous fûmes contraints de quitter cette ville pour nous cacher dans l'Aveyron près de Rodez.

Le département est libéré en août 1944. Alors réintégrée dans l'enseignement, ma mère est nommée à Balzac à 20 kilomètres de Rodez. A la fin de la guerre, elle demanda à retourner et exercer en Alsace. L'autorisation parvint en juillet 1945.

Au début de l'année scolaire 1945-1946, elle est nommée institutrice à l'école israélite Saint-Thomas. Par la suite, elle enseignera rue des Glacières jusqu'en juillet 1948. En novembre de la même année, elle est affectée à sa demande à l'école de l'Ill, une école primaire de jeunes filles.

Au préalable, elle avait fait appel à la Communauté de Strasbourg et au Consistoire du Bas-Rhin pour être secondée par un autre enseignant afin de résoudre le problème des élèves d'âges et de niveaux différents de son petit établissement. Elle n'obtint jamais de réponse de ces deux organismes.

Déçue par leur silence, elle estima que le Consistoire et la Communauté avaient tout fait pour "couler" son école et faire entrer ses élèves à l'école Aquiba qui ouvrit ses portes à la rentrée scolaire d'octobre 1948.

Je garde personnellement de Madame Lévy qui nous a quittés en janvier 1988 un souvenir attachant. Ce fut un personnage exceptionnel. La qualité de son enseignement et son dévouement méritent que son souvenir soit associé à celui de tous ceux qui ont participé au redressement d'une communauté exsangue au lendemain de la Shoah.

Cette histoire est celle de la première école juive créée en 1945 par une administration non juive, en l'occurrence, l'Inspection Académique du Bas-Rhin. Cette création avait été rendue indispensable pour protéger les enfants juifs du comportement agressif de certains élèves imprégnés d'un antisémitisme inculqués sous l'Occupation.

Par la suite, presque tous les élèves de la rue des Glacières intégrèrent l'école Aquiba à son ouverture en 1948. Ils formèrent le creuset de cet établissement, créé sous le patronage du regretté Grand Rabbin Deutsch et sous la direction de Monsieur Benjamin Gross.

Bien que soixante ans se soient écoulés depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les événements ici relatés sont restés intacts dans ma mémoire comme dans mon coeur. Il est des souvenirs d'enfance qui ne s'effacent pas.

|

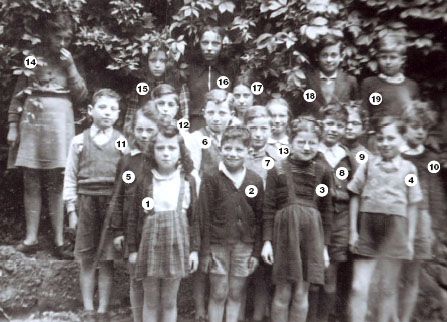

| 1. Yvette Rosenfeld - 2. Alain Meyer - 3. Liliane Meyer - 4. Claude Rosenfeld

5. Marlène Rosenfeld - 6. Harry Korn - 7. Neuville Goldmann -8. Marc

Meyer 9. Claire Banner - 10. Alain Claude Levy (za"l) - 11. Marcel

Korn 12. Oscar Goldmann - 13. Andrée Levy - 14. Sonia Reichart -15. (?) 16. Simone Lemmel - 17. (?) - 18. ... Littmann - 19. Yaakov Levy |

|

|

|

| Classe de 10eme Aquiba 1952. Photo reçue par le fils de Miryam Goldschmidt

(Schreiber) [à droite sur la photo; . à gauche : Hélène Kirschenbaum (Schaenkel). 1ère rangée, de g. à dr. : Philippe Reh, ? , ? , ? , Judith Salomon (Kaufmann) dite Chouquette za"l, ? , Samy Meyer 2ème rangée : Michel Ehrenfreund, José Lévy, ? , ? , ? , ? , ? , ? Muller |

|